ベランダに防虫ネットの張り方を知りたいあなたは、虫の侵入を防ぎつつ、快適なベランダ空間をつくりたいと考えているのではないでしょうか。本記事では、ベランダに防虫ネットを貼る際の準備から取り付け方法、注意点までをわかりやすく解説します。

賃貸でも安心な突っ張り棒を使用した取り付け方法や、しっかり固定したい方に向けたフックを使用した取り付け方法、さらには防虫ネットを貼るメリットデメリットも丁寧にご紹介。

また、設置時に欠かせない防虫ネットの隙間対策と補強のコツ、強風に備えたベランダ防虫ネットの台風対策とは何かも取り上げています。

加えて、防虫ネットは100均で購入できるのかという疑問や、DIYでおしゃれに見せる工夫、業者に依頼した場合の費用まで、実用的な情報も網羅。賃貸のベランダに防虫ネットを貼る際の注意点も踏まえながら、あなたの状況に合った方法を見つけられる内容になっています。

ジロー

ジローぜひ参考にして、虫のストレスから解放された快適なベランダライフを、実現してください。

【記事のポイント】

1.自宅の環境に合った、防虫ネットの取り付け方法

2.賃貸物件でも、可能な設置の工夫と注意点

3.風や台風に備えた、ネットの補強と安全対策

4.防虫ネットの種類や費用、購入先の選び方

ベランダ防虫ネット張り方の基本解説

- ベランダに防虫ネットを貼る際の準備

- 突っ張り棒を使用した取り付け方法

- フックを使用した取り付け方法

- 防虫ネットを貼るメリットデメリット

- 賃貸のベランダに防虫ネットを貼る際の注意点

- 防虫ネットは100均で購入できる?

ベランダに防虫ネットを貼る際の準備

防虫ネットをベランダに設置する前には、いくつかの準備が必要です。いきなりネットを買って取り付けようとしても、うまくいかないケースが多いため、事前の確認と準備を丁寧に行うことが重要です。

1.ベランダのサイズを測る

まず最初に行うべきは、「ベランダのサイズを正確に測ること」です。縦・横の長さだけでなく、高さや手すりの形状もチェックしておくと、後の作業がスムーズになります。サイズを間違えるとネットが足りなかったり、隙間ができたりする原因になります。

2.どの方法でネットを取り付けるかを確定

次に、「どのような方法でネットを取り付けるか」を決めます。突っ張り棒やフック、接着金具など、ベランダの素材や構造に応じた取り付け方を選びましょう。例えば、賃貸物件であれば壁に穴を開けられないため、突っ張り棒や粘着式フックを使う方法が適しています。

3.必要な道具や資材をそろえる

加えて、必要な道具や資材をそろえておくことも、忘れてはいけません。主に、以下のようなものが必要になります。

- 防虫ネット(ベランダのサイズに合ったもの)

- 結束バンドまたはひも

- メジャー

- はさみ

- 脚立(高所作業用)

- 固定具(突っ張り棒・フック・両面テープなど)

4.取り付け場所の清掃

また、「取り付け場所の清掃」も重要なステップです。フックやテープをしっかり固定するためには、取り付け面のほこりや汚れを拭き取っておく必要があります。特に両面テープや接着式のパーツを使う場合は、表面がきれいでないとすぐに剥がれてしまう可能性があります。

準備を丁寧に進めることで、取り付け時のトラブルを避けられますし、見た目もきれいに仕上がります。

ネットの効果を最大限に発揮するためにも、こうした事前の作業を怠らないようにしましょう。

突っ張り棒を使用した取り付け方法

突っ張り棒を使った防虫ネットの取り付け方法は、賃貸住宅や壁に傷をつけたくない方に特におすすめです。手軽で工具もほとんど不要なため、DIY初心者でも比較的スムーズに取り付けることができます。

1.取り付ける場所の幅と高さを測定

まず、準備として「取り付ける場所の幅と高さ」を測定しましょう。突っ張り棒の長さには限度があるため、ベランダの寸法に合ったサイズの突っ張り棒を用意する必要があります。100均やホームセンターでは、伸縮タイプの突っ張り棒が多く販売されていますので、設置予定の幅に合わせて調整可能なタイプを選びましょう。

2.突っ張り棒の設置

次に、突っ張り棒をベランダの上下どちらかに設置します。通常は、上部に取り付けることでネット全体が垂れ下がる形になりますが、風の影響を受けやすい場合は上下2本で固定すると、安定感が増します。設置の際は、棒がしっかり固定されているかを確認してください。緩んでいると、落下やネットのずれにつながります。

3.結束バンドで固定

防虫ネットは、「結束バンドやひも」を使って突っ張り棒に固定します。ネットの上部に数センチの折り返しを作ってバンドでまとめると、より頑丈な仕上がりになります。ネットの下側はそのまま垂らすだけでも効果がありますが、強風が心配なときはレンガや重しを使って押さえておくとよいでしょう。

この方法のメリットは、原状回復が簡単なことです。特に賃貸物件では、退去時に壁や手すりを傷つけてしまうとトラブルの原因になりますが、突っ張り棒であれば取り外しも簡単で跡が残りません。

一方で、突っ張り棒は強風に弱いというデメリットもあります。風圧によって棒がずれてしまったり、ネットがはがれてしまう可能性があるため、天候の悪い日は取り外すか、追加で補強を検討しましょう。

このように、突っ張り棒を使った方法は費用も手間も少なく、初めての防虫ネット設置にも適しています。

ただし、設置後も定期的に状態を確認し、安全に使用し続けるようにしましょう。

フックを使用した取り付け方法

フックを使った防虫ネットの取り付けは、しっかりとした固定力が得られる方法のひとつです。ベランダの構造に合っていれば、安定性が高く、長期間の使用にも向いています。

1.フックの取り付け位置を決める

この方法の最初のステップは、「フックの取り付け位置」を決めることです。ベランダの天井や壁面に均等な間隔でフックを取り付けることで、防虫ネットをピンと張ることができます。目安としては、ネットの上辺を20〜30cmおきに支えるような配置が理想です。

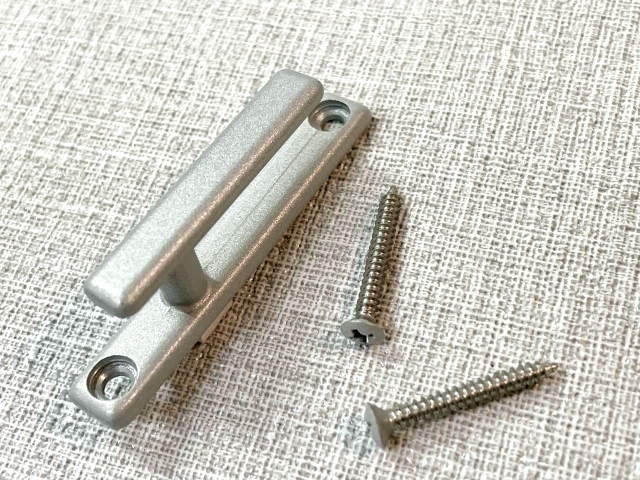

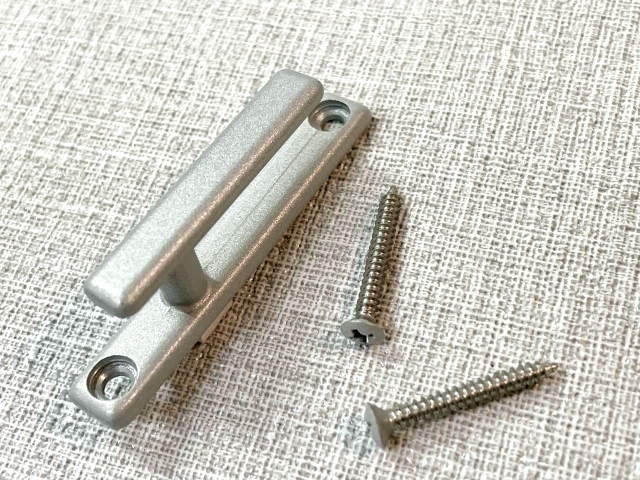

2.フックの種類を選ぶ

使用するフックにはいくつか種類があり、貼って使う粘着式タイプや、ねじ止めするタイプがあります。賃貸住宅の場合は、粘着式の室内用フックを選ぶ方が安心です。ただし、粘着力が弱いとネットの重みや風で外れてしまうこともあるため、フックの接着面には強力両面テープを追加して補強することをおすすめします。

3.フックの取り付け面を掃除する

フックの取り付け面は、作業前に「しっかりと掃除しておくこと」が重要です。汚れやホコリが残っていると接着力が弱まり、剥がれやすくなります。乾いた布で拭き取り、アルコールで脱脂しておくと、より確実に貼り付けられます。

4.結束バンドやひもで引っかける

フックを取り付けたら、ネットの端に穴を開けて「結束バンドやひも」で引っかけます。ネットを直接引っ張ると破れやすくなるため、三つ折りにして補強してから穴を開けると安心です。金属製のハトメリングを使えば、さらに耐久性が増します。

この取り付け方のメリットは、ネットの張り具合を調整しやすく、見た目も整いやすい点です。一方で、フックが外れたり粘着跡が残る可能性もあるため、貼る場所や素材には十分注意が必要です。

また、フックの数が足りないとネットがたるみ、虫が侵入しやすくなることもあります。こうしたリスクを減らすためにも、ネット全体がピンと張るよう、必要な数のフックをしっかり配置しておきましょう。

フックを使った方法は、見た目や固定力を重視したい方に適した取り付け方です。

正しく準備すれば、使い勝手の良い防虫対策となります。

防虫ネットを貼るメリットデメリット

ベランダに防虫ネットを貼ることには、虫対策以外にもさまざまなメリットがあります。しかし一方で、設置や維持に関するデメリットも存在するため、あらかじめ両面を理解しておくことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 蚊やハチ、カメムシなどの侵入を防げる | 設置に手間や時間がかかる |

| 目隠し・日除けとしても活用できる | 強風に弱く、風で外れることがある |

| 洗濯物を安心して外に干せる | 突っ張り棒やフックの固定が不安定な場合がある |

| 黄砂やホコリをある程度防げる | 網目が細かいと風通しが悪くなる |

| プライバシー対策としても効果的 | 設置後の定期的な点検や補強が必要 |

メリット

1.虫の侵入を防げる

まず大きな利点は、「虫の侵入を防げる」ことです。特に夏場は蚊やハチ、カメムシといった虫がベランダに集まりやすくなります。防虫ネットを貼っておけば、こうした虫が洗濯物や室内に入るリスクを減らせます。さらに、網目の細かいネットであれば、小さな羽虫やチョウバエなどの対策にもなります。

2.目隠しや日除けの効果も兼ねる

また、「目隠しや日除けの効果も兼ねる」点は、想像以上に便利です。特にオーニングシェードのようなタイプを使用すれば、外からの視線を遮りつつ、日差しや黄砂をやわらげる役割も果たします。これにより、洗濯物の色あせ防止や、直射日光によるハンガーの劣化も抑えられます。

3.洗濯物が干しやすくなる

さらに、防虫ネットは「洗濯物が干しやすくなる」環境づくりにも、貢献します。虫の心配が減ることで、屋外に洗濯物を干す心理的なハードルが下がり、毎日の家事が少し楽になるかもしれません。

デメリット

1.設置に手間がかかる

ただし、いくつかの注意点もあります。まず、「設置に手間がかかる」こと。ネットをきれいに貼るためにはサイズの調整や取り付け位置の工夫が必要で、DIYに慣れていない人には少々ハードルが高く感じられる場合もあります。

2.風に弱い

もう一つは、「風に弱い」という点です。防虫ネットは風を通しにくいため、強風時には煽られたり、取り付け部分が外れたりするリスクがあります。特に突っ張り棒のみで固定している場合は、台風の前に取り外すなどの対策が必要です。

また、網目が細かいことで通気性が落ちる場合もあるため、風通しを重視したい方には不向きと感じられることもあるでしょう。

このように、防虫ネットには利便性と同時に管理上の注意点もあるため、自宅の環境や目的に合わせて導入を検討するのが望ましいといえます。

用途に合ったタイプを選び、適切に設置すれば、より快適なベランダ空間が実現できます。

賃貸のベランダに防虫ネットを貼る際の注意点

賃貸住宅で防虫ネットを設置する場合、持ち家とは違って注意すべきポイントがいくつかあります。間違った方法で取り付けてしまうと、退去時のトラブルや修繕費の請求につながる可能性があるため、事前の確認と配慮が欠かせません。

1.管理会社や大家さんに許可を取る

まず最初にすべきことは、「管理会社や大家さんに許可を取る」ことです。ベランダは専有部分であっても、建物の外観や共用部分と見なされる場合があります。勝手に加工や取り付けをしてしまうと、規約違反になることがあるため、ネットを貼る前に必ず「設置しても問題ないか」確認を取りましょう。

2.取り付け方法を工夫する

次に重要なのが、「取り付け方法に工夫を凝らす」ことです。賃貸では基本的に壁や天井に穴を開ける行為が禁止されています。そのため、突っ張り棒や粘着式のフック、結束バンドなどを活用し、壁や手すりを傷つけない取り付け方を選ぶ必要があります。粘着フックを使う場合は、のちに跡が残らないタイプを選ぶと安心です。

3.原状回復ができる状態を保つ

また、「原状回復ができる状態」を保っておくことも、忘れてはいけません。退去時には設置物をすべて撤去し、元の状態に戻す義務があります。取り外しが簡単な構造にしておけば、撤去時の手間も減り、余計なトラブルを避けられます。

4.設置中・設置後の安全性の確保

さらに、「設置中・設置後の安全性の確保」にも配慮が必要です。たとえば、風でネットがあおられて落下した場合、下の階や隣人に迷惑をかけてしまうことも考えられます。定期的に固定状態をチェックし、不安がある場合はネットを取り外す判断も必要です。

5.ベランダの構造をチェック

一方、ベランダの構造によっては突っ張り棒や粘着フックがうまく使えない場合もあります。そうしたときは、ネットを吊るす代わりに「置く」タイプの目隠しネットや、洗濯物に直接取り付ける防虫グッズを検討する方法もあります。

このように、賃貸での防虫ネット設置にはいくつもの注意点がありますが、正しい手順と工夫で対応すれば、十分に快適なベランダ環境を作ることができます。

事前準備とオーナー側との合意を大切にしながら、安全に取り付けましょう。

防虫ネットは100均で購入できる?

防虫ネットは、100円ショップでも手軽に購入することができます。特にダイソーやセリアなどの大手店舗では、家庭用や園芸用に使える防虫ネットが数種類取り扱われています。初めてネットを設置してみたい方や、できるだけ費用を抑えたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢です。

小さめのサイズ感が多い

100均で販売されている防虫ネットの多くは、おおよそ1m×2mや1m×1.4mといったサイズで、目合いは1mm程度が主流です。このサイズ感であれば、小さめのベランダの一部やプランター周辺の虫除けには十分活用できます。網目の細かさは、蚊やチョウバエなどの小さな虫にも対応しやすい設計です。

取り付けに使えるパーツも豊富

また、突っ張り棒や結束バンドなどの取り付けに使えるパーツも、100均でそろえることができます。ネット本体だけでなく、設置に必要な補助道具をすべて揃えられるのは、非常にコストパフォーマンスに優れています。

いくつかの注意点

ただし、いくつかの注意点もあります。まず、サイズの選択肢が限られているため、ベランダ全体を覆う場合はネットを複数枚購入し、結束バンドなどでつなぎ合わせる必要があります。つなぎ目の処理を丁寧にしないと、虫の侵入経路ができてしまうため、取り付け時には慎重な作業が求められます。

さらに、100均の防虫ネットは素材がやや薄めで耐久性に劣ることがあるため、長期間の使用には向いていない場合もあります。風の強い日や直射日光が長時間当たる場所では、ネットが傷んだり、劣化して破れやすくなる可能性も考慮しておきましょう。

このように、100均で購入できる防虫ネットは、手軽に虫対策を始めたい方には最適ですが、大がかりな施工や高耐久を求める場面では、専門店やホームセンターでの購入も検討したほうが安心です。

こちらの記事「すずめ対策!ベランダ用鳥よけの100均おすすめグッズと対処法とは」も、参考にしてください。

使用目的や環境に合わせて、コストと性能のバランスを見極めることが大切です。

ベランダ防虫ネット張り方の実践ポイント

- 防虫ネットの隙間対策と補強のコツ

- ベランダ防虫ネットの台風対策とは

- ベランダの防虫ネットをDIYでおしゃれに

- ベランダ防虫ネットを業者に依頼した場合の費用

- ベランダの防虫ネット貼り方でよくある質問

防虫ネットの隙間対策と補強のコツ

防虫ネットの効果を最大限に発揮させるには、「隙間を作らないこと」が最も重要です。どれほど高性能なネットを使っていても、わずかなすき間があれば虫は簡単に侵入してきます。そのため、取り付けの際は隙間対策と補強の工夫が欠かせません。

1.ネットサイズは大きめを選ぶ

まず、ネットのサイズはやや大きめを選ぶのが基本です。寸法ぴったりでは取り付け中にズレが生じやすく、結果的に隙間ができやすくなります。特に縦方向は余裕をもたせ、ネットの下部を垂らしたり、重しで押さえたりすることで、虫の侵入を防ぎやすくなります。

2.結束バンドを活用する

次に、ネット同士をつなぐ部分には結束バンドを活用しましょう。ネットを重ねて、3〜5cmほどの幅で結束バンドを通せば、隙間が生まれにくくなります。このとき、結束バンドの余りはハサミで切り、見た目も整えておくとスッキリします。

3.三つ折り補強

取り付け部分には、三つ折り補強というテクニックも有効です。ネットの端を内側に三つ折りし、強度を持たせた状態で穴を開けてから結束バンドを通すと、破れにくく長持ちします。とくにフックに引っかける場合は、この方法で補強しておくと安全です。

4.ネットの下側は重しで固定

ネットの下側は、そのまま垂らすだけでなく、レンガや重しで固定するのがおすすめです。風でめくれたときに虫が入るリスクを減らせますし、見た目の安定感も向上します。レンガの代わりに、ベランダ用の重し袋や植木鉢を活用しても問題ありません。

5.取り付け後は定期点検

また、取り付け後の定期点検も忘れずに行いましょう。時間の経過とともに、接着テープの粘着力が落ちたり、結束バンドが劣化したりする場合があります。特に雨風の影響を受けやすい外側は、月に1度程度の点検と、必要に応じた補強が安心です。

このように、丁寧な隙間対策とちょっとした補強を加えることで、防虫ネットの効果を長く、しっかりと保つことができます。

手間はかかりますが、それが快適なベランダ環境への近道です。

ベランダ防虫ネットの台風対策とは

ベランダに取り付けた防虫ネットは、日常の虫対策には非常に役立ちますが、台風などの強風時には破損や飛散のリスクがあります。特にマンションの高層階や、風が通りやすい場所では対策が不可欠です。台風が接近する前には、必ずネットの安全確認と対策を行いましょう。

1.取り外しの判断

まず基本となるのが、「取り外しの判断」です。取り付け方法によっては、ネットをそのままにしておくと風を受けて大きく膨らみ、突っ張り棒が外れたり、フックごと壁からはがれたりすることがあります。突っ張り棒や粘着フックを使用している場合は、風が強くなる前に一度ネットを取り外しておくのが安全です。

2.固定力を高める補強

一方で、外すのが難しい場合には「固定力を高める補強」が有効です。ネットの下部に重しを置くだけでなく、上部や側面も追加で結束バンドやガムテープでしっかりと固定します。とくに風が直接当たりやすい端の部分は、複数箇所で留めておくと安心です。

このとき便利なのが、「モールカバー」「シート抑え」といった資材です。ネットの端をしっかりと挟んで固定できるため、風によるめくれやバタつきを抑えられます。ネットが大きい場合は、ネット自体を折りたたんで小さくまとめ、飛ばされにくい状態にしてから補強するという方法もあります。

3.防虫ネットの素材もポイント

防虫ネットの素材によっても、風への耐性は異なります。軽くて薄いネットほど風を受けやすいため、設置時に「取り外しやすさ」を重視した方法を選んでおくと、緊急時の対応がスムーズです。たとえば、ファスナーで取り外せるネットなら、一部だけ外すといった柔軟な対応も可能になります。

4.台風後の点検

また、「台風後の点検」も重要なステップです。ネットが破れていないか、フックや突っ張り棒が緩んでいないかを確認し、必要に応じて補修または再設置を行いましょう。

こうした対策を事前に講じておけば、防虫ネットを長持ちさせるだけでなく、近隣への被害やトラブルも未然に防げます。

天気予報をこまめにチェックし、強風が予想される日は「念のため外す」ことを基本と考えておくと安心です。

ベランダの防虫ネットをDIYでおしゃれに

防虫ネットと聞くと、どうしても「実用重視」「見た目は二の次」と思われがちです。しかし、工夫次第で防虫効果を保ちながら、ベランダをおしゃれに演出することも可能です。ちょっとしたDIYアイデアを取り入れることで、機能性とデザイン性を両立できます。

オーニングシェードやたてすを使う

はじめにおすすめなのが、「オーニングシェードやたてすを使う」方法です。これらはもともと日除けとして販売されていますが、素材によっては目が細かく、防虫効果も兼ねられます。色や柄も豊富で、ナチュラルウッド調や麻風デザインなど、インテリアと調和しやすいものが選べます。

ネットよりも質感が柔らかいため、目隠しや雰囲気作りにも最適です。

資材の見た目も意識する

さらに、取り付けに使う資材も「見た目」を意識すると、印象が変わります。たとえば、無機質な結束バンドではなく、麻ひもやウッドピン、金属製のカーテンクリップなどを使えば、ナチュラルな雰囲気に。ネットの上部に木製のバーを取り付けて「カーテンレール風」にするアレンジも人気です。

防虫ネットそのものを装飾してみる

次に、防虫ネットそのものを装飾してみる方法もあります。市販のネットに布リボンやフェイクグリーンを添えるだけでも、ぐっと印象が明るくなります。小さなガーランドやLEDライトを取り入れることで、夜もほんのり照らされ、リラックスできる空間になります。

ただし、装飾を加える場合は重みや風の影響を必ず考慮しましょう。あまりに装飾を増やすと風の抵抗を受けやすくなり、ネットが外れたり破れたりする原因になります。飾りは軽量なものを選び、固定もしっかり行うのがポイントです。

部分的に見せる

最後にもうひとつの工夫として、「部分的に見せる」スタイルもおすすめです。ベランダ全面をネットで覆うのではなく、見せたい部分だけ装飾ネットを張り、残りは目立たないクリアな素材や透明ネットでまとめると、すっきりした印象に仕上がります。

このように、防虫ネットのDIYは、見た目を損なわずに虫対策を行う良い方法です。

工夫を凝らせば、おしゃれで快適なベランダ空間が手に入り、日々の暮らしがより楽しくなるでしょう。

ベランダ防虫ネットを業者に依頼した場合の費用

防虫ネットの設置はDIYでも可能ですが、より確実に仕上げたい、または難しい構造のベランダに取り付けたい場合には業者への依頼も検討の価値があります。特に高所作業や壁への穴あけが必要なケースでは、安全面と完成度の両面でプロに任せるメリットがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 簡易施工:約70,000円〜/本格施工:約300,000円以上 |

| 価格に影響する要素 | ベランダの広さ・形状・建物構造・ネットの種類 |

| Aタイプ(一般的ネット) | 目合い1mm/安価/1〜2階向き/強風時に取り外し必要 |

| Bタイプ(高機能ネット) | 防炎・UVカット等/3階以上OK/ファスナー式/1年保証あり |

| 賃貸物件での施工 | 基本的に不可(壁や天井への穴あけが必要) |

| 施工できない場合 | 特殊な形状・短い屋根・構造によって不可の可能性あり |

| 業者選びのポイント | 販売から取付まで一貫対応する専門業者が安心 |

| 相談先の例 | ペストコントロール協会加盟の害虫対策業者など |

費用の目安

まず、費用の目安としては、市販ネットを使った簡易施工で約70,000円から、機能性の高いオーダーメイドネットを使った本格施工になると300,000円以上かかることもあります。価格はベランダの広さ、形状、建物の構造(戸建てかマンションか)、使用するネットの種類によって大きく変動します。

一般的な防虫ネットを使ったプラン

たとえば、Aタイプと呼ばれる一般的な防虫ネットを使ったプランでは比較的安価で、素材はシンプルながらも目合いは1mm程度と基本的な虫除け効果は十分です。このタイプは主に1〜2階の戸建て住宅に向いており、強風時にはネットを取り外す必要があります。

高機能なネットを使ったプラン

一方で、Bタイプという高機能なネットを使ったプランは、「防炎・帯電防止・UVカット」といった機能が備わっており、3階以上のマンションにも対応可能です。このタイプはファスナー式で着脱しやすく、水洗いも可能なうえ、1年間の保証がつくこともあります。

賃貸物件での施工はできない

ただし、施工にはベランダの天井や壁に穴を開ける工事が伴うため、賃貸物件では基本的に施工ができません。また、ベランダの形状によっては、そもそも取り付け自体が不可と判断されることもあります。特殊な構造や丸い形状、屋根が極端に短い場合などは、施工前の現地調査が必須になります。

業者選びのポイント

業者選びについては、防虫ネット専門の施工会社のほか、「ペストコントロール協会」に加盟しているような害虫対策業者でも相談できるケースがあります。ネットの販売だけでなく、加工や取り付けまでワンストップで対応してくれる業者を選ぶとスムーズです。

予算に余裕があり、手間やリスクを避けたい方には業者依頼が安心な選択肢となります。

ただし、事前に見積もりを取り、費用や工事内容をよく確認してから進めるようにしましょう。

ベランダの防虫ネット貼り方でよくある質問

防虫ネットの貼り方について調べると、多くの方が似たような疑問を持っていることがわかります。ここでは、特に質問が多い内容をピックアップし、実践的な視点で解説します。これから設置を検討している方の不安を少しでも減らせれば幸いです。

- 防虫ネットの網目サイズはどれくらいが良い?

-

目安としては「1mm×1mm」の網目が一般的です。このサイズであれば、蚊やハエ、ユスリカ、カメムシなど多くの虫に対応できます。網目が細かくなるほど防御力は上がりますが、風通しが悪くなりやすいため、設置場所の環境に合わせて選ぶのがポイントです。

- ネットの下側はどうやって固定するの?

-

ネットの下側はそのまま垂らすと風でバタつくため、レンガやプランター、ベランダ用の重し袋などを使って押さえるのが効果的です。床に接着テープで留める方法もありますが、屋外では剥がれやすい場合があるため、重さで固定する方法が安全です。

- 複数枚のネットをつなぐとき、どうすれば隙間ができにくい?

-

重ね合わせ部分を5cmほど確保し、結束バンドを使って10〜15cm間隔で固定すると、隙間ができにくくなります。また、三つ折りにして強度を出してからバンドを通すと、破れ防止にもつながります。補強したい場合は、ハトメリングを使ってもOKです。

- ネットは洗濯できますか?

-

素材によりますが、市販の防虫ネットの多くは水洗い可能です。ただし、業者による施工タイプ(特に高機能な防炎・UVカットタイプなど)は、水洗いできない製品もあるため、仕様を確認しましょう。汚れが気になるときは、ぬるま湯と中性洗剤で軽く洗うと清潔に保てます。

- 突っ張り棒とフック、どちらがいい?

-

それぞれに特徴があります。突っ張り棒は工具不要で賃貸向けですが、強風に弱い面があります。一方でフックはしっかり固定できる反面、粘着式のフックでも長期使用には注意が必要です。設置場所の材質と使用期間を考慮して選ぶとよいでしょう。

このように、よくある質問は小さな疑問のようでいて、失敗しないためにはとても大切なポイントばかりです。

自宅のベランダに合わせた方法を見つけながら、少しずつ対策を進めていくことが、防虫ネットを上手に活用するコツです。

ベランダ防虫ネット張り方の基本とポイント総括

記事のポイントを、まとめます。

- 取り付け前にベランダのサイズや、形状を正確に測定する

- 設置方法は突っ張り棒やフックなど、環境に合った手段を選ぶ

- 必要な道具(ネット・結束バンド・脚立など)を、事前に用意する

- フックや粘着パーツを使用する場合は、取り付け面を清掃しておく

- 突っ張り棒は賃貸でも使いやすく、原状回復が簡単

- フック設置は強度が高く、ネットをピンと張りやすい

- 結束バンドや三つ折り補強で、ネットの破れを防ぐ

- ネットの下部は重しを使って、風によるめくれを防止する

- 台風が来る前は、ネットを外すかしっかり補強する

- 装飾や資材の選び方次第で、見た目もおしゃれに演出できる

- 100均でも、小型ネットや取り付け道具が手軽に揃う

- 高所や特殊形状のベランダには、業者依頼が適している

- 賃貸では、壁に穴を開けない取り付け方法を徹底する

- 複数枚のネットは重ねて結束し、隙間をしっかり防ぐ

- 設置後は、定期的に緩みや劣化を確認し補修する

【参考】

>>すずめ対策!ベランダ用鳥よけの100均おすすめグッズと対処法とは

>>ベッドでベランダをふさぐ配置の注意点!快適に暮らすレイアウトとは