エコキュートの電源を切るべきかどうか、判断に迷っていませんか?正解がわからない多くの方は、節電や不在時の対処法、安全性などに不安を感じているのではないでしょうか。

この記事では、エコキュートの電源はどこにあるのか、エコキュートの電源を切るとどうなるのかといった、リスクや影響についても詳しく解説します。

そもそも、エコキュートの電源は入れっぱなしで大丈夫なのかといった疑問や、電源をONOFFするメリットデメリットなど、分かりやすくお伝えします。さらに、エコキュートの電源を切る時の注意点や長期不在中に意識したい対処法など、実際の使用シーンに即した情報も網羅。

加えて、エコキュートの水抜きや休止設定の方法といった具体的な操作手順、故障や経年劣化に気づくためのエコキュート交換を検討するべき予兆、いざという時に頼れるおすすめの交換業者まで幅広くカバーしています。

ジロー

ジローこの記事を読むことで、エコキュートの電源管理についての疑問を解消し、自宅の給湯設備をより安全かつ効率的に運用するための知識を、得ることができるでしょう。

【記事のポイント】

1.エコキュートの電源の場所と、切り方がわかる

2.電源を切った際の影響や、注意点が理解できる

3.不在時や冬場の、正しい対処方法がわかる

4.電源管理を含む節電や、交換の判断基準が理解できる

エコキュートの電源を切るべきか…判断の基準

- エコキュートの電源はどこにある?

- エコキュートの電源を切るとどうなる…

- エコキュートの電源は入れっぱなしでOK?

- エコキュートの電源を切る時の注意点

- 長期不在中に意識したいエコキュート対処法

エコキュートの電源はどこにある?

エコキュートの電源は、主に「貯湯タンクユニット」にあります。多くのご家庭では、このタンクの正面に簡易なネジで留められたカバーがあり、その中に漏電遮断器(ブレーカー)が設置されています。このスイッチを「切」にすることで、エコキュート本体の電源をオフにできます。

なぜ…この場所にあるのか?

なぜこの場所にあるのかというと、エコキュートは分電盤から直接電力を供給されている機器であり、電源コンセントが存在しない構造になっているからです。したがって、コンセントを抜いて電源を落とすといった一般的な家電と異なり、漏電遮断器が電源のオン・オフを管理する役割を果たします。

漏電遮断器の位置や構造

例えば、パナソニックや三菱などの主要メーカー製エコキュートであっても、漏電遮断器の位置や構造には大きな違いはありません。カバーを開けると中に「入/切」の切り替えができるレバーがあるため、工具が不要な機種も多く、比較的簡単に操作できます。

ただし、マンションや集合住宅の場合は事情が異なることがあります。この場合、エコキュート本体がベランダや屋外に設置されており、電源が共用メーターボックスの中にあるケースもあります。どこにあるかわからない場合は、管理会社や施工業者に確認するのが確実です。

分電盤にブレーカー設けられている場合

また、分電盤にもエコキュート専用のブレーカーが設けられている場合がありますが、これはタンク本体の電源とは別で、あくまで回路単位で電力を制御するものです。したがって、電源を完全に切る場合は、タンクユニットの漏電遮断器を操作する必要があります。

このように、エコキュートの電源を切るには「カバーの中にある漏電遮断器の位置」を、しっかり把握しておくことが大切です。

特に長期間不在にする前やエラー対応の際には、正しい場所と手順で安全に操作するよう心がけましょう。

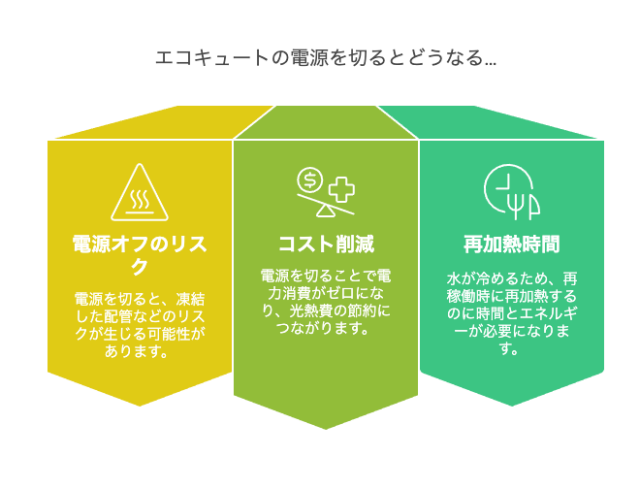

エコキュートの電源を切るとどうなる…

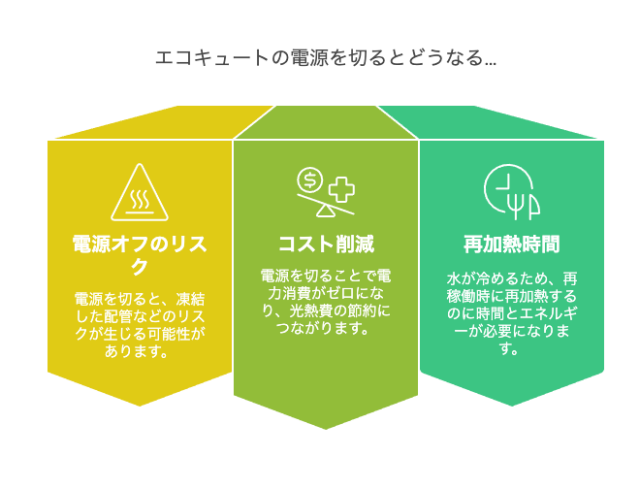

エコキュートの電源を切ると、本体がすべての動作を停止し、お湯の沸き上げや保温機能も停止します。つまり、タンク内にお湯が残っていても、それを使い切ると新たなお湯を作ることができなくなるということです。

リモコンだけでは完全に電源は切れない

このとき注意したいのは、リモコンの「電源オフ」だけでは完全に電源が切れた状態にはならないという点です。完全に停止させるには、貯湯タンク内にある漏電遮断器を「切」にする必要があります。

電力消費がゼロになる

電源をオフにした場合、電力の消費はゼロになります。そのため、光熱費の節約にはつながるでしょう。ただし、タンク内の水が冷めていくため、再稼働時には再び時間と電力を使ってお湯を沸かす必要があります。特に深夜の割安な電力で沸かす設定になっている家庭では、昼間に再稼働させるとコスト面で損になる可能性もあるのです。

凍結防止機能がストップ

また、冬季に電源を切ってしまうと凍結防止機能が働かず、配管内の水が凍って破損するリスクがあります。これにより、修理が必要になったり、給湯自体ができなくなったりする場合もあるため注意が必要です。

例えば、1ヶ月以上の長期不在であれば電源を切るメリットがある一方で、数日間の留守なら「沸き上げ休止設定」を使う方が、安全で効率的といえます。

電源を切ること自体に問題はありませんが、タイミングや季節、使用状況によっては逆に不都合が生じることもあるため、状況に応じた対応が求められます。

エコキュートの電源は入れっぱなしでOK?

基本的に、エコキュートの電源は入れっぱなしにしておくのが正しい使い方です。これは、エコキュートが「貯湯式」の給湯機器であり、タンク内にお湯をためておき、必要なときにすぐ使えるよう保温・沸き増しを繰り返しているためです。

電源を入れっぱなしにすることで、いつでも快適にお湯を使うことができ、また深夜電力を活用して効率よくお湯を沸かす運転が自動で行われます。日中に電源を切ってしまうと、割高な昼間の電力で再度沸かし直すことになり、かえって電気代が増えてしまうこともあります。

一方で、「待機電力が気になる」「使っていないときに動いているのは無駄では?」と、感じる方もいるかもしれません。しかし、エコキュートの待機電力は非常に小さく、電源を入れっぱなしにしていても月に数十円程度しか変わらないとされています。

頻繁に電源のオンオフを繰り返すことは、システムの誤作動や寿命の短縮につながる可能性があります。特に寒冷地では、電源を切ってしまうと凍結防止機能が作動しなくなり、配管が凍結・破損するリスクが高まります。

このように、エコキュートは「常に電源を入れておくことで本来の性能を発揮する機器」であるため、通常使用時は入れっぱなしが推奨されます。

特別な事情(長期不在や故障時など)がない限り、電源を切る必要はありません。

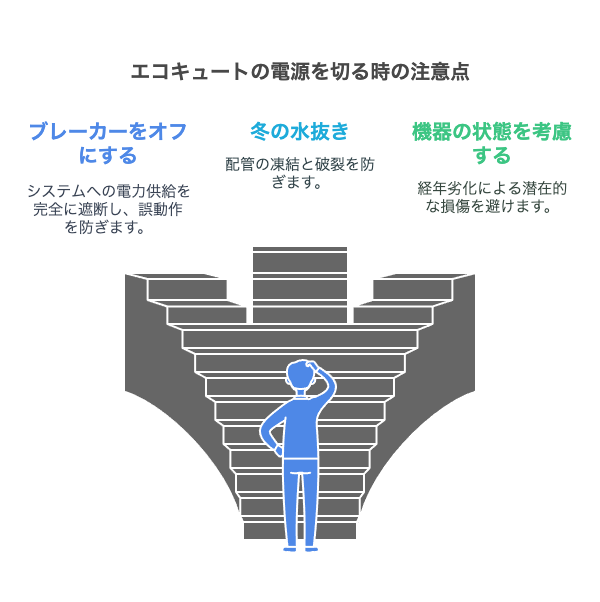

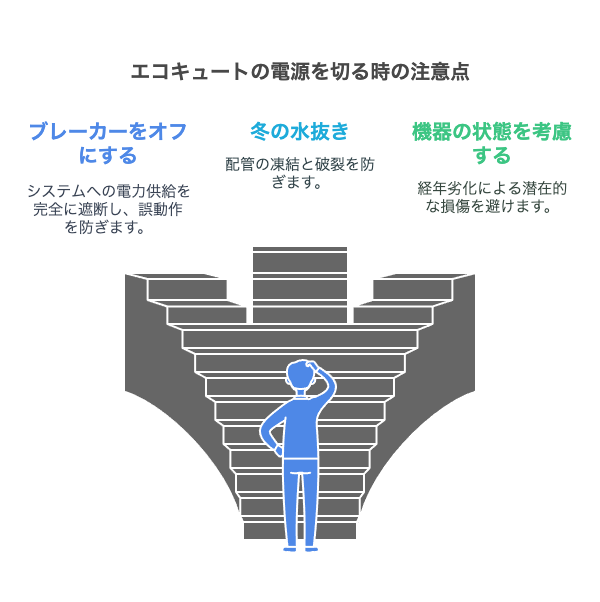

エコキュートの電源を切る時の注意点

エコキュートの電源を切る際には、いくつか重要な注意点があります。適切な方法で切らないと、故障やトラブルの原因になることがあるためです。

1.漏電遮断器(ブレーカー)をオフにする

まず最も大切なのは、リモコンの電源ボタンを切っただけでは完全に電源オフにはならないという点です。エコキュートの動作を完全に停止するには、貯湯タンクの中にある「漏電遮断器(いわゆるブレーカー)」を、オフにする必要があります。このブレーカーを操作することで、本体への通電が完全に遮断されます。

2.冬場は水抜き作業が必要

また、冬場は特に慎重な判断が求められます。というのも、電源を切ってしまうと凍結防止ヒーターが作動しなくなり、配管内の水が凍結して破裂する恐れがあるからです。特に外気温が0℃を下回る地域では、ブレーカーを落とす前に水抜き作業を行う必要があります。

3.経年劣化したエコキュートは注意が必要

もう一つ見落としがちなのが、長く使っているエコキュートの場合、電源のオンオフが機器に負担をかけることがあるという点です。経年劣化が進んでいると、再起動した際にエラーが出たり、動作しなくなるケースもあります。このような症状が出た場合は、故障のサインとして専門業者に相談するのが無難です。

さらに、電源を切る前には必ずタンク内の水をどうするかを確認しておくことが大切です。使用せずに数週間放置すると、内部の水が不衛生になってしまうため、1ヶ月以上使わない場合は水抜きを実施しましょう。

このように、エコキュートの電源を切る際には、ただスイッチを落とせばよいというわけではありません。

季節や機器の状態、使わない期間の長さなどを踏まえて、事前準備を整えた上で安全に操作することが大切です。

長期不在中に意識したいエコキュート対処法

長期間自宅を留守にする場合、エコキュートをそのまま放置しておくのはおすすめできません。不在中も電源が入った状態では、無駄な光熱費が発生したり、衛生面や安全面でのリスクが高まるからです。

1.電源OFFか休止設定

まず第一に検討したいのが、「電源を切る」「休止設定にする」かの選択です。不在期間が1〜2週間程度であれば、リモコンから設定できる「沸き上げ休止機能」を利用するのが便利です。この機能を使えば、沸き上げを停止しつつ、凍結防止機能は維持されるため、冬場でも安心です。

2.1ヶ月以上空けるなら水抜きが必須

一方で、1ヶ月以上家を空けるような長期不在のケースでは、エコキュートの電源を完全にオフにし、水抜きも行う必要があります。タンクにお湯や水が溜まったままだと、内部が不衛生になるだけでなく、再利用が難しくなる場合もあります。特に夏場は雑菌が繁殖しやすく、シャワーや入浴に使うには不安が残ります。

水抜きの際は、浴槽のお湯を抜いた後、「タンクの排水栓・逃し弁・ヒートポンプユニットの水抜き栓」など、複数の箇所を順序よく操作する必要があります。手順を誤ると、高温の残留水が飛び出す危険もあるため、必ず取扱説明書やメーカーサイトで確認してから実施してください。

3.復旧に時間がかかることも想定する

また、帰宅後にすぐお湯を使いたい場合は、復旧にも時間がかかることを想定しておきましょう。満水状態からお湯が使えるようになるまでには、少なくとも4〜5時間は見ておく必要があります。予定に余裕をもって復旧作業を行うと安心です。

このように、長期不在時はエコキュートの運転状況と水の状態をしっかり管理することが、節約と安全の両立につながります。

旅行や出張前の準備に、エコキュートの設定も忘れずに確認しておきましょう。

エコキュートの電源を切る時に知っておきたいこと

- エコキュートで節電するコツとは?

- エコキュートの水抜きや休止設定の方法

- エコキュートの交換を検討するべき予兆

- エコキュートを交換するならおすすめの業者

- エコキュートの電源に関するよくある質問

エコキュートで節電するコツとは?

エコキュートを上手に使うことで、光熱費を大幅に抑えることができます。特にオール電化住宅では、エコキュートの使い方ひとつで家全体の電気代に差が出ることも珍しくありません。

1.深夜電力を有効活用する

まず意識したいのが、「深夜電力」を有効活用することです。多くのエコキュートは、夜間の電気料金が安くなる時間帯にお湯を沸かす仕組みになっています。設定が正しくできていれば問題ありませんが、昼間にお湯を使い切ってしまうと、日中に再沸き上げが発生してしまい、結果的に割高な電力でお湯を作ることになります。

沸き上げのタイミングやタンク容量の見直しも、節電の一歩です。

2.学習機能の活用

次に実践したいのが、「学習機能」の活用です。一部の機種には、家族の生活パターンをもとに最適な沸き上げ量を自動で調整する機能があります。毎日の使用状況に波がある家庭では、この機能を活かすことで過剰な湯沸かしを防ぐことができます。

3.沸き増し&高温足し湯の多用に注意

さらに、「沸き増し」「高温足し湯」の多用にも、注意が必要です。これらの機能は便利な一方で、電力を多く消費します。どうしても必要なとき以外は控えめに使用し、日頃から浴槽に溜めるお湯の量を調整したり、保温性能の高い浴槽ふたを使うなど、物理的な工夫で対応するのがおすすめです。

4.定期的なメンテナンス

また、定期的なメンテナンスも節電につながります。フィルターの詰まりや、タンク内の汚れがあると、エコキュートの効率が低下し、無駄なエネルギー消費が発生します。半年~1年に1回を目安に、水抜きや内部のチェックを行うとよいでしょう。

このように、エコキュートの節電は単なる電源のオンオフだけでなく、運転時間、使用量のコントロール、そしてメンテナンスの継続といった複合的な対策がポイントになります。

少しの工夫で、家計への負担を減らすことができるでしょう。

エコキュートの水抜きや休止設定の方法

エコキュートを使わない期間がある場合は、水抜きや休止設定を活用することで、衛生面や節電面でのメリットが得られます。ただし、操作方法や選ぶべき対応は、不在期間の長さによって異なります。

1週間程度の短期不在

1週間程度の短期不在であれば、休止設定を使うのが効果的です。多くのエコキュートには「沸き上げ休止機能」が搭載されており、リモコンから設定できます。設定期間中は沸き上げが停止されるため、電気代を抑えることが可能です。それでも凍結防止機能は維持されるため、冬場でも安心して使えます。

休止設定の手順は機種によって異なりますが、一般的には以下のような流れです。

- リモコンの「メニュー」または「設定」ボタンを押す

- 「沸き上げ設定」または「運転モード」を選択

- 「休止設定」や「停止期間の選択」を選ぶ

- 希望する休止日数を設定し、「決定」ボタンを押す

この設定で、最長15日程度まで沸き上げを自動で、休止することができます。

1ヶ月以上の長期不在

一方で、1ヶ月以上の長期不在となる場合は、水抜きが必要です。電源を切るだけではタンク内の水が劣化し、不衛生になるリスクがあります。さらに、冬場であれば凍結による故障の可能性もあるため、水を抜いておく方が安全です。

水抜きの基本手順は、以下の通りです。

- 浴槽を空にして、追いだき配管内の水を抜く

- リモコンで「水抜き準備」を設定(対応機種のみ)

- 貯湯タンクの漏電遮断器を「切」にする

- 給水元栓を閉じ、混合水栓の水側・お湯側を開けて排水

- 排水栓、逃し弁、非常取水栓、ヒートポンプの水抜き栓などを順に開けて水を抜く

作業には1〜2時間ほどかかることもありますので、余裕を持って準備しましょう。また、水抜き後に再び使用する際は、逆の手順でタンクを満水にし、空気抜きを行ってから電源を入れてください。

こうした対応をしておくことで、エコキュートの劣化を防ぎ、安全かつ効率的に再使用することが可能になります。

短期・長期それぞれに適した対策を知っておくと安心です。

エコキュートの交換を検討するべき予兆

エコキュートには寿命があり、ある程度年数が経過すると不具合や性能の低下が起きやすくなります。トラブルの兆候を見逃さず、早めに交換を検討することで、突然の故障や高額な修理費を防げます。

まず目安となるのは、使用年数が10年以上経っているかどうかです。エコキュートの寿命は一般的に10〜15年とされており、10年を超えると主要部品が劣化しやすくなります。この時点で不具合がなくても、今後の故障リスクが高まるタイミングといえるでしょう。

具体的な予兆としては、以下のような症状があります。

| 症状 | 考えられる原因 |

|---|---|

| お湯の温度が安定しない | サーモスタットやヒートポンプの異常 |

| お湯の量が極端に減った | 貯湯タンクやセンサーの異常・劣化 |

| 本体から異音がする | ファンモーターや圧縮機の摩耗 |

| 水漏れが発生している | 内部の腐食やパッキンの劣化 |

| エラーコードが頻繁に出る | 機器内部の根本的な故障 |

| 光熱費が徐々に上がってきた | 機器の効率低下や経年劣化 |

1.お湯の温度が安定しない

ぬるいお湯や急に熱くなるなど、温度調整に異常が見られた場合は、サーモスタットやヒートポンプに異常がある可能性があります。

2.お湯の量が極端に減った

普段通りに使っているのにお湯切れが早くなるのは、貯湯タンクやセンサーの異常、あるいはタンク内部の劣化が原因と考えられます。

3.本体から異音がする

運転中にカタカタ、ブーンという音が大きくなってきた場合は、ファンモーターや圧縮機の摩耗が疑われます。

4.水漏れが発生している

接続部やタンク下部からの水漏れは、内部の腐食やパッキンの劣化が進行しているサインです。放置すると機器全体の故障につながる恐れがあります。

5.エラーコードが頻繁に表示される

一時的なトラブルで済むケースもありますが、繰り返し同じエラーが出る場合は、根本的な故障が進行している可能性が高いです。

6.光熱費が徐々に上がってきた

使用スタイルが変わっていないのに電気代や水道代が増えてきた場合、効率が落ちているサインかもしれません。古い機種は最新機種に比べて消費電力が多いため、交換によって大幅な節約も期待できます。

このような異常が1つでも見られる場合、修理だけでなく交換も視野に入れておくことをおすすめします。古い機種に対しては、部品の在庫がすでに終了していることもあり、修理対応ができないケースも少なくありません。

突然の故障を防ぐためにも、事前に見積もりや相談をしておくとスムーズです。

特に、寒い時期や年末年始は依頼が集中するため、計画的な対応が重要になります。

エコキュートを交換するならおすすめの業者

エコキュートの交換を検討している方にとって、信頼できる業者選びは非常に重要です。ここでは、対応力や価格面で評価の高い2社、「キンライサー」「エコ救 from おうちのアラート」をご紹介します。

| 項目 | キンライサー | エコ救 from おうちのアラート |

|---|---|---|

| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |

| 受付時間 | 24時間365日 | 24時間受付 |

| 工事対応 | 最短翌日 | 最短即日 |

| 年間工事件数 | 約4万件 | 約7,000件 |

| 保証内容 | 商品・工事ともに10年保証 | W10年保証(商品+工事) |

| 保証の特徴 | 修理無制限・出張費無料 | 技術料含む保証付き |

| 価格の特徴 | 本体価格最大80%OFF | 業界最安値に対応 |

| 取り扱いメーカー | 三菱・ダイキンなど | 主要メーカー対応 |

| スタッフ資格 | 記載なし | 全員が有資格者 |

| 支払い方法 | 現金・クレジットなど | 現金・クレジット・LINE Pay・コンビニ決済 |

| おすすめポイント | 価格と保証のバランス | スピードと柔軟な支払い対応 |

キンライサー

キンライサーは、「全国対応・24時間365日受付・最短翌日工事」が可能な業者です。給湯器の専門業者として豊富な実績を持ち、年間の工事件数は4万件を超えます。

最大の特徴は、本体価格最大80%OFFという圧倒的な割引率と、商品・工事の両方に10年の無料保証がついていることです。保証内容は修理回数無制限で、出張費や技術料も無料で対応してくれます。

さらに、人気メーカーの三菱、ダイキンなども取り扱っており、比較的リーズナブルに高性能な機種を導入できます。価格と保証のバランスを重視したい方に特におすすめの業者です。

こちらの記事「キンライサーのエコキュート交換の評判って?選ばれる理由や特徴とは」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、参考にしてください。

エコ救 from おうちのアラート

一方、エコ救 from おうちのアラートは、最短即日で駆けつけてくれるスピード対応と、充実したW10年保証(商品+工事)が強みの業者です。

施工実績は7,000件を超え、工事スタッフは全員が電気工事士などの有資格者であるため、技術面でも安心できます。価格についても他社見積もりに合わせた「業界最安値」で提示してくれる柔軟性があり、コスト面でも評価されています。

支払い方法は現金だけでなく、クレジットカードやLINE Pay、コンビニ決済にも対応しているため、急な故障にも対応しやすい点が利用者に好評です。

こちらの記事「エコ救fromおうちのアラート口コミの評判と選ばれる理由とは?」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しているので、参考にしてください。

どちらを選ぶべきか?

どちらも優良な業者ですが、以下のように使い分けると選びやすくなります。

- 価格を重視し、全国どこでも対応してもらいたい場合は「キンライサー」

- スピードとサポート、柔軟な支払い方法を求めるなら「エコ救 from おうちのアラート」

それぞれ、公式サイトで無料見積もりが可能なので、事前に両方で見積もりを取って比較するのがおすすめです。

緊急の交換だけでなく、先を見据えた準備としても、信頼できる業者を選ぶことが長期的な安心につながります。

エコキュートの電源に関するよくある質問

エコキュートの電源については、日常的な使い方から長期不在時の対応まで、さまざまな疑問を持つ方が少なくありません。ここではよくある質問とその答えをまとめました。

- 電源を切ってもリモコンの表示が消えません…故障ですか?

-

いいえ、リモコンの表示が残っていても故障ではないことがほとんどです。多くのエコキュートは、電源スイッチを切っても一部の機能(時計や設定情報)を保持するため、表示が完全に消えない仕様になっています。完全に電源を遮断したい場合は、漏電遮断器をオフにしてください。

- 停電時にエコキュートはどうなりますか?

-

停電になるとエコキュートは動作を停止します。ただし、タンク内に残っているお湯は使用できます。停電復旧後は自動的に再起動する機種が多いですが、まれに設定がリセットされる場合もあるため、再度リモコンを確認しておきましょう。

- 電源を切る頻度はどのくらいが理想?

-

電源を切る頻度はどのくらいが理想?

基本的に、エコキュートは常時電源を入れて使うことが前提の設備です。頻繁に電源を切る必要はなく、旅行などで長期間不在にする場合やメンテナンス時のみ、電源を切ることを検討しましょう。頻繁にオン・オフを繰り返すと、内部機器に負担がかかることもあります。

- 電源を切らずに放置すると電気代はどうなる?

-

誰も使用しない状態で電源を入れたままにしておくと、保温や追い焚きの動作で無駄な電気代がかかる場合があります。特に1週間以上不在にする場合は、沸き上げ休止設定や電源オフ、水抜きを検討すると無駄な光熱費を防げます。

- 電源を切ったあと再起動するときの注意点は?

-

再び電源を入れる際は、必ずタンク内に水が入っていることを確認してください。空のまま運転を開始すると、ヒーターなどが空焚き状態になり、故障の原因になります。満水になったことを確認してから、電源をオンにしましょう。

これらのポイントを知っておけば、エコキュートの電源管理で困ることはほとんどありません。

メーカーや機種によって仕様が異なるため、取扱説明書もあわせて確認するのがおすすめです。

エコキュートの電源を切るときの重要ポイント総括

記事のポイントを、まとめます。

- 電源は貯湯タンクユニット内の、漏電遮断器にある

- リモコンの電源オフでは、完全停止にならない

- 漏電遮断器を操作すれば、本体への通電を完全に止められる

- 電源を切ると、お湯の沸き上げと保温が止まる

- タンクに残ったお湯を使い切ると、新たなお湯は出ない

- 電源オフ中は、電力消費がゼロになる

- 凍結防止機能も停止するため、冬場は注意が必要

- 入れっぱなしでも、待機電力は微量で経済的負担は少ない

- 頻繁な電源のオンオフは、故障の原因になりやすい

- 長期不在時は、休止設定や水抜きの併用が効果的

- 1ヶ月以上不在にするなら、電源オフと水抜きが安全

- 電源復旧には、4~5時間かかることがある

- 再起動時は、タンクが満水であることを必ず確認する

- 分電盤のブレーカーでは、完全な電源オフにならない場合がある

- 集合住宅では、管理会社に電源位置を確認することが確実

【参考】

>>エコキュートのリース審査に落ちた…原因や対策と買取との違いとは!

>>エコキュートパワフル高圧のデメリットって?標準との違いや選び方

>>エコキュートの無料点検電話は詐欺?見分け方や対処法と注意点を解説

>>エコキュート370Lでお湯が足りない原因って?具体的対策と選び方

>>エコキュート室外機カバーは必要なのか?その理由と選び方のポイント

>>エコキュートの凍結防止は残り湯なしでも可能?効果的な具体策と方法

>>エコキュート補助金が振り込まれない原因って?確認手順と対処法とは

>>エコキュートの水抜き後にゴボゴボ音がする…その原因と放置はNG?