ご自宅のインターホンが古くなり、「呼び鈴が鳴らない…」「映像が乱れる…」といった、不具合にお困りではありませんか?そもそも、古いインターホンの仕組みはどうなっているのか、鳴らない原因は何なのか、疑問に思う方も多いでしょう。

また、古いインターホンは自分でも交換できるのだろうかと考え、DIYできるタイプとその取り付け方法や、専門業者に依頼が必要な場合の費用相場について、詳しく知りたい方もいらっしゃるはずです。

この記事では、インターホンを取り付ける際の注意点をはじめ、賃貸物件でも古いインターホンを交換して大丈夫かという不安にも、お答えします。さらに、最新のインターホンの種類と選び方のポイントから、交換するならおすすめの人気インターホンまで、あなたの疑問を解消するための情報を、網羅的に解説していきます。

ジロー

ジロー是非、失敗しない交換の参考にしてください。

【記事のポイント】

1.自分で交換できる、インターホンの種類と見分け方

2.DIYでの交換手順と、業者に依頼する場合の費用相場

3.賃貸物件でインターホンを交換する際の、ルールと注意点

4.防犯性や利便性を高める、最新インターホンの選び方

古いタイプのインターホンか見極める方法

- 古いインタホーンの仕組みとは?

- 古いインタホーンが鳴らない原因って?

- 古いインタホーンは自分でも交換できる?

- DIYできるタイプと取り付け方法

- 業者依頼が必要なタイプと費用相場

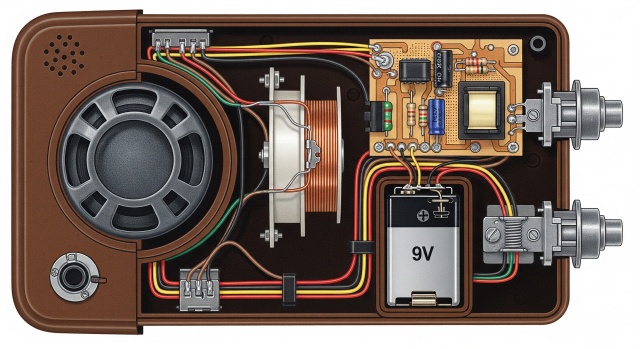

古いインタホーンの仕組みとは?

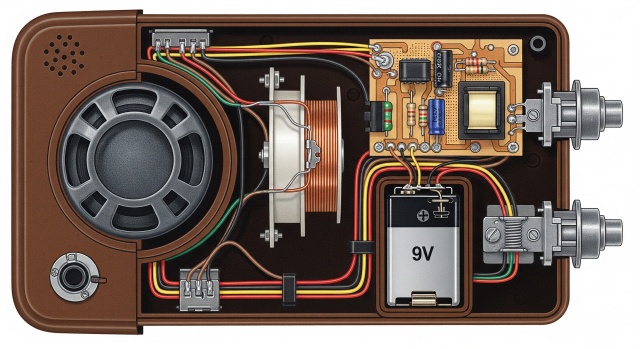

古いインターホンと一言でいっても、その仕組みはいくつかの種類に分けられます。仕組みを理解することは、不具合の原因を探ったり、交換方法を検討したりする上で第一歩となります。

一般的に、古いインターホンの寿命は約10年〜15年とされています。この年数を超えて使用している場合、部品の劣化が進んでいる可能性が高いと考えられます。

主な仕組みは、電源の供給方法によって大きく3つに分類されます。

乾電池式

その名の通り、乾電池を電源として作動するタイプです。配線工事が不要なワイヤレスタイプもこの形式に多く見られます。電源の確保が容易なため、比較的簡単に設置できる点が特徴です。ただし、定期的な電池交換が必要になります。

電源コード式

室内の親機から伸びた電源コードを、家庭用コンセントに差し込んで電力を供給するタイプです。電池交換の手間がなく、安定して作動します。壁の中に複雑な配線を引く必要がないため、後述するDIYでの交換が可能な代表的なタイプです。

電源直結式

壁の中にある家庭用電源の配線と、インターホンの親機を直接接続して電力を供給するタイプです。常に電力が供給されるため動作が非常に安定しており、新築の戸建て住宅などで広く採用されています。しかし、この配線作業には「電気工事士」の国家資格が必須となるため、専門知識のない方が個人で交換することは法律で禁止されています。

これらの仕組みの違いを理解し、ご自宅のインターホンがどのタイプに該当するのかを、把握することが重要です。

古いインタホーンが鳴らない原因って?

来客を知らせてくれるはずのインターホンが鳴らないと、荷物の受け取りを逃したり、訪問者に気づかなかったりと、生活に支障をきたします。古いインターホンが鳴らなくなる原因は一つではなく、いくつかの可能性が考えられます。

機器本体の経年劣化

まず最も疑われるのが、「機器本体の経年劣化」です。前述の通り、インターホンの寿命は10年~15年です。内部の電子部品やスピーカーなどが寿命を迎え、正常に機能しなくなっているのかもしれません。特に15年以上使用している場合は、機器の故障が原因である可能性が非常に高いと言えます。

電源供給の問題

次に「電源供給の問題」が、挙げられます。乾電池式のインターホンであれば、単純に電池が切れているだけというケースは少なくありません。電源コード式の場合は、プラグがコンセントから抜けていたり、緩んでいたりしないか確認が必要です。電源直結式であれば、ご家庭の分電盤(ブレーカー)が落ちていないか見てみましょう。

配線のトラブル

「配線のトラブル」も、見落とされがちな原因の一つです。室内の親機と玄関の子機をつなぐチャイムコードが、経年劣化や物理的なダメージによって断線したり、接続部分で接触不良を起こしたりしていることがあります。特に屋外に設置されている子機周辺の配線は、雨風の影響で腐食しやすい部分です。

そのほか、呼び出し音量が最小または消音に設定されているという、意外と単純な設定ミスも考えられます。故障を疑う前に、一度音量設定を確認してみることをおすすめします。

これらの点を確認しても改善しない場合は、本体の故障と判断し、交換を検討するのが賢明です。

古いインタホーンは自分でも交換できる?

「インターホンの交換は専門業者でないとできない…」と思われがちですが、実は特定の条件下であれば、ご自分で行うことも可能です。自分で交換できれば、工事費用を節約できるという大きなメリットがあります。

自分で交換できるかどうかを判断する最も重要なポイントは、ご自宅のインターホンの電源タイプです。

DIYでの交換が可能なのは、前項で解説した「電源コード式」「乾電池式」の2種類です。

交換可能な「電源コード式」「乾電池式」

電源コード式は、親機の電源プラグをコンセントから抜けば、建物自体の電気系統から切り離せるため、特別な資格がなくても安全に作業できます。乾電池式も同様に、電池を抜いてしまえば通電しないため、資格は必要ありません。

ドライバーなどの基本的な工具があれば、説明書を見ながら比較的簡単に交換作業を進められるでしょう。

交換不可能な「電源直結式」

一方で、絶対に自分で交換してはいけないのが「電源直結式」の、インターホンです。このタイプは、壁の中を通っている100Vの電気配線を直接扱う作業が発生します。このような電気工事は感電の危険性が高く、法律によって「電気工事士」の資格を持つ者でなければ行ってはならないと定められています。

資格のない方が作業を行うと、法律違反として罰せられる可能性もあります。

ご自宅のインターホンがどのタイプか分からない場合は、まず親機を見てみましょう。

コンセントにつながる電源コードがあれば「電源コード式」、コードがなければ本体を壁から少し浮かせてみて、裏側に太い配線が直接つながっているかを確認します。直接つながっていれば「電源直結式」の可能性が高いです。

判断に迷う場合は、無理せず専門業者に相談することが大切です。

DIYできるタイプと取り付け方法

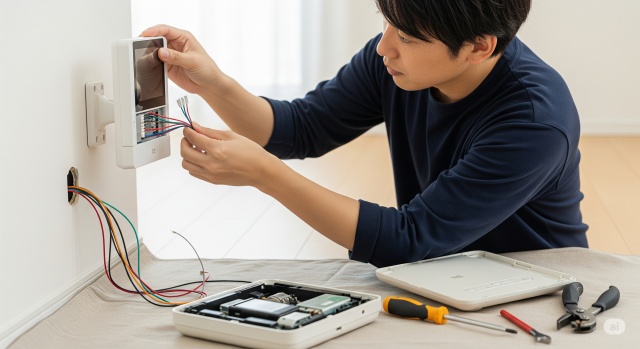

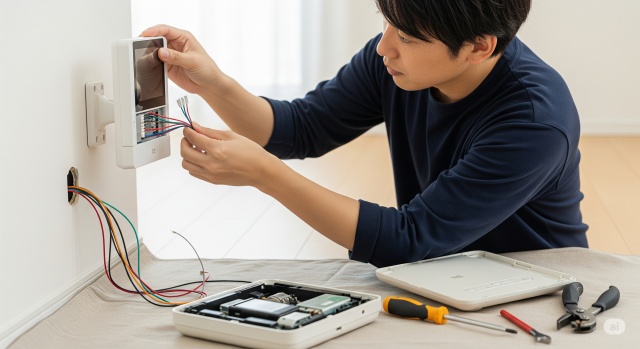

ご自宅のインターホンが、DIYで交換可能な「電源コード式」「乾電池式」であることが確認できたら、実際に交換作業に挑戦してみましょう。新しい製品に同封されている取扱説明書をよく読み、手順通りに進めれば、作業自体はそれほど難しくありません。

準備するもの

- 新しいインターホン(電源コード式または乾電池式)

- プラスドライバー&マイナスドライバー

- ビニールテープ(配線の絶縁に使用)

- 水平器(任意ですが、あると綺麗に設置できます)

電源コード式インターホンの交換手順

まず、古い親機の電源プラグをコンセントから必ず抜きます。

親機本体を上にスライドさせて壁の台座から外し、裏側にあるチャイムコードの接続ネジを緩めてコードを外します。

玄関子機を固定しているネジを緩め、本体カバーを外します。内部にあるチャイムコードの接続ネジを緩めてコードを外してから、壁の台座も取り外します。

新しい子機の台座を壁に固定し、チャイムコードを接続端子に差し込みます。その後、子機本体を台座にセットしてネジで固定します。

新しい親機の台座を、壁に固定します。チャイムコードと電源コードを親機本体に接続し、台座に引っ掛けるようにして固定します。

最後に、親機の電源プラグをコンセントに差し込み、玄関の子機から呼び出し音が正常に鳴るか、通話や映像が問題ないかを確認して完了です。

乾電池式からワイヤレスインターホンへの交換手順

既存の配線を再利用しない、ワイヤレスタイプへの交換はさらに簡単です。

古いインターホンの、電池を全て抜きます。

上記と同様に、古い親機と子機を壁から取り外します。

もし既存のチャイムコードが壁から出ている場合は、コードの先端をビニールテープで巻き、ショートしないように絶縁処理を施してから、壁の中に押し込んで隠します。

新しいワイヤレス子機を、玄関の壁にネジや両面テープで固定します。親機は好きな場所に置くか、付属の壁掛け金具で壁に取り付けます。

それぞれの機器に電池を入れ、正常に通信できるかを確認して完了です。

作業に不安がある場合は、無理をせず専門業者に依頼することも検討しましょう。

業者依頼が必要なタイプと費用相場

DIYでの交換が難しい、または法律上不可能なタイプのインターホンは、専門の業者に依頼する必要があります。安全かつ確実に交換作業を行ってもらうためには、どのような場合に業者が必要で、費用はどのくらいかかるのかを把握しておくことが大切です。

業者への依頼が必須となるケース

1.電源直結式のインターホン

前述の通り、壁内の配線を直接扱うこのタイプの交換は、電気工事士の資格が必須です。無資格での作業は法律で禁止されています。

2.マンションなどの集合住宅でオートロックと連動しているタイプ

各住戸のインターホンがエントランスの集合玄関機やオートロックシステムと連携している場合、個人での勝手な交換はできません。交換するとオートロックが機能しなくなるなど、建物全体のシステムに影響を及ぼすため、必ず管理組合や管理会社に相談し、指定の業者に依頼する必要があります。

3.ガス漏れ警報器や火災報知器と連動しているタイプ

防災設備と一体化しているインターホンも、専門的な知識が必要です。

4.配線の引き直しや新設が必要な場合

チャイムからテレビドアホンへ変更する際に壁内に配線がなかったり、既存の配線が劣化していて使えなかったりする場合は、新たに配線工事が必要となるため、これも専門業者の領域です。

交換にかかる費用の相場

業者にインターホン交換を依頼した場合の費用は、「インターホン本体の価格」「工事費」の合計で決まります。

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 交換工事費(基本) | 10,000円 ~ 20,000円 | 既存配線を流用できる場合の基本費用 |

| インターホン本体価格 | 10,000円 ~ 50,000円以上 | 録画・スマホ連動などで価格変動 |

| 出張費 | 3,000円 ~ 5,000円 | 業者により異なる |

| 追加工事費 | 別途見積もり | 配線新設・壁穴あけ等が必要な場合 |

| 合計費用の目安 | 20,000円 ~ 70,000円 | 一般的な費用帯 |

費用を抑えたい場合は、機能がシンプルなモデルを選んだり、複数の業者から見積もり(相見積もり)を取って料金を比較検討したりすることが有効です。

こちらの記事「電気工事110番の口コミの真相って?実際の評判や特徴を完全ガイド」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪

見積もりを取る際は、工事内容や追加料金の有無などを明確に確認しましょう。

古いタイプのインターホンを交換する知識

- インターホンを取り付ける際の注意点

- 賃貸でも古いインタホーンを交換しても大丈夫?

- インタホーンの種類と選び方のポイント

- 交換するならおすすめの人気インターホン

- 古いタイプのインターホンでよくある質問

インターホンを取り付ける際の注意点

インターホンの交換を自分で行う場合、いくつかの点に注意しないと、せっかくの新機種がうまく作動しなかったり、故障の原因になったりすることがあります。作業を始める前に、以下のポイントをしっかり確認しておきましょう。

チャイムコードの取り扱い

DIYで交換する際に最も多い失敗が、「チャイムコードの扱い」です。このコードは非常に細くデリケートなため、古い機器から外す際や新しい機器に取り付ける際に、傷つけてしまうことがあります。

コードの被覆が破れて中の芯線が剥き出しになったり、断線したりすると、音声や映像にノイズが入る、あるいは全く映らないといった不具合につながります。作業は慎重に行い、コードを強く引っ張ったり、無理に曲げたりしないようにしてください。

玄関子機の防水処理

玄関に設置する子機は、雨や風に直接晒される過酷な環境にあります。機器内部への水の侵入は、故障の大きな原因となります。

そのため、子機を壁に取り付けるビス(ネジ)の周りには、付属の防水シートや市販の防水用コーキング剤を使って、隙間ができないようにしっかりと防水処理を施すことが大切です。これを怠ると、数年で内部が錆びて故障してしまう可能性があります。

作業中であることの表示

インターホンの交換作業中は、当然ながら来客があっても呼び出し音が鳴りません。宅配便の配達や急な訪問者に気づけない可能性があります。そのため、玄関ドアや古い子機の近くに「インターホン交換作業中。ご用の方はドアをノックしてください」といった、貼り紙をしておくと親切です。

ワイヤレスタイプの設置場所

配線不要で便利なワイヤレスインターホンですが、設置場所には注意が必要です。親機と子機の間に、鉄筋コンクリートの壁や金属製のドア、断熱材などの電波を遮るものがあると、通信が不安定になり、映像が途切れたり音声が聞こえにくくなったりします。

また、電子レンジや無線LANルーターなどの電子機器の近くも、電波干渉の原因となるため避けるべきです。設置前に、仮置きして通信テストを行うことをお勧めします。

これらの注意点を守ることで、DIYでの交換作業をスムーズに進め、新しいインターホンを長く快適に使うことができます。

賃貸でも古いインタホーンを交換しても大丈夫?

マンションやアパートといった賃貸物件にお住まいで、インターホンの古さや機能に不満を感じている方も少なくないでしょう。しかし、賃貸物件でインターホンを交換する際は、戸建て住宅とは異なる特別な注意が必要です。結論から言うと、交換する前に必ず大家さんや管理会社に連絡し、許可を得る必要があります。

なぜ許可が必要なのか

賃貸物件の設備は、たとえ自分の部屋の中にあっても、基本的には大家さんの所有物です。インターホンもその例外ではなく、物件の備品の一部と見なされます。そのため、入居者が勝手に交換や改造を行うことは、契約違反となる可能性があります。

また、賃貸物件には「原状回復義務」があります。

退去する際に、部屋を入居した時と同じ状態に戻さなければならないというルールです。許可なく交換してしまうと、退去時に元の古いインターホンに戻すよう指示されたり、その費用を請求されたりするトラブルに発展しかねません。

交換が認められるケースと認められないケース

オートロックと連動していない、各部屋で独立したタイプのインターホンであれば、大家さんや管理会社の許可を得た上で交換できる可能性は高いです。経年劣化による不具合であれば、大家さん側の負担で新しいものに交換してくれるケースもあります。

一方、エントランスの集合玄関機と連動しているオートロック対応のインターホンは、建物全体のシステムの一部であるため、個人で勝手に交換することはまず不可能です。この場合は、不具合があれば管理会社に修理や交換を依頼する形になります。

交換前に確認すべきこと

交換を検討する際は、以下の点を大家さんや管理会社に確認しましょう。

- インターホンを交換しても良いか。

- 交換する場合、機種に指定はあるか。

- 費用は誰が負担するのか(入居者負担か、大家さん負担か)。

- 退去する際の原状回復は必要か。

これらの点を書面やメールなど、記録に残る形でやり取りしておくと、後のトラブルを避けることができます。

自己判断で進めず、まずは相談することが、賃貸物件でのスムーズなインターホン交換の鍵となります。

インタホーンの種類と選び方のポイント

古いインターホンを新しいものに交換するなら、せっかくなのでご自身のライフスタイルに合った、より快適で安全な機種を選びたいものです。現在のインターホンは多機能化しており、選択肢も豊富です。ここでは、主な種類と選び方のポイントを解説します。

インターホンの主な種類

- ドアホン(インターホン)

- テレビドアホン

- ワイヤレスドアホン(コードレスドアホン)

選び方のポイント

何を重視するかによって、選ぶべきインターホンは変わってきます。

1.防犯性を最優先するなら

「録画機能」は、必須と考えましょう。さらに、夜間でも顔がはっきり見える「LEDライト付き」や、玄関周りを広く見渡せる「広角レンズ」を搭載したモデルがおすすめです。

2.利便性を求めるなら

家の中のどこにいても来客対応ができる「ワイヤレス子機付き」のモデルや、外出先からでもスマホで応答できる「スマホ連動タイプ」が非常に便利です。宅配便の再配達を、減らすことにも繋がります。

3.設置の簡単さを重視するなら

既存の配線が使えない場合や賃貸物件では、「ワイヤレスインターホン」が第一候補になります。コンセントに差すだけ、あるいは電池を入れるだけで設置できるモデルもあり、手軽に導入できます。

4.コストを抑えたいなら

機能を絞ったシンプルな「モニター付きドアホン」であれば、比較的安価に購入できます。録画機能だけは付けておくなど、自分に必要な最低限の機能を見極めることがポイントです。

ご自身の家族構成や生活パターン、住まいの環境などを考慮して、最適な一台を見つけてください。

交換するならおすすめの人気インターホン

市場には多くのインターホンがありますが、特に人気が高く、信頼性のあるメーカーとして「パナソニック」「アイホン」が挙げられます。ここでは、それぞれのメーカーから、特徴の異なるおすすめのモデルをいくつかご紹介します。

パナソニック テレビドアホン VL-SZ35KF(電源コード式)

このモデルは、機能と価格のバランスが取れた人気の高い機種です。約3.5型のカラー液晶で見やすく、来訪者を自動で録画・録音してくれるため、防犯面でも安心感があります。特に、玄関子機には左右約170°、上下約130°の広範囲を映し出せる広角レンズが採用されており、玄関周りの死角を大幅に減らすことができます。

夜間用のLEDライトも搭載しており、夜の来訪者もしっかり確認可能です。電源コード式なので、既存のインターホンが同タイプであればDIYでの交換にも適しています。

パナソニック ワイヤレステレビドアホン VS-SGZ20L(電池式)

配線工事が不要で、設置が非常に簡単なワイヤレスタイプです。玄関子機は付属のネジで固定するだけで、室内親機はコンセントに差すだけで使用を開始できます。賃貸物件で壁に穴を開けられない、あるいは配線が難しいといった場合に最適です。

子機も乾電池式(単3形6本)で、長寿命な電池を使えば交換の手間も少なくて済みます。留守でも来訪者を自動で録画してくれる機能を備えており、手軽にセキュリティを向上させたい方におすすめです。

アイホン テレビドアホン JS-12E(電源直結式)

シンプルながらも基本的な性能をしっかりと押さえた、コストパフォーマンスに優れたモデルです。夜間でもカラーで訪問者を確認できる「夜間カラー映像」機能や、不在時の訪問者を自動で録画する機能を搭載しています。

操作もシンプルで分かりやすく、電子機器が苦手な方でも直感的に使えるデザインが魅力です。こちらは電源直結式のため、設置には電気工事士の資格が必要ですが、信頼性の高い基本的なテレビドアホンを求める方には定番の選択肢と言えるでしょう。

これらの機種は、あくまで一例です。

ご自宅の電源タイプや求める機能、予算に合わせて、最適な製品を選んでみてください。

古いタイプのインターホンでよくある質問

インターホンの交換を検討していると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 音声だけの古いチャイムから、カメラ付きのテレビドアホンに交換できますか?

-

はい、多くの場合で交換は可能です。古いチャイムでも、室内の親機と玄関の子機が2本の電線(チャイムコード)でつながっていれば、その配線を再利用してテレビドアホンを設置できます。ただし、テレビドアホンは親機に電源が必要になるため、近くにコンセントがあるか(電源コード式の場合)、または電源直結式の工事が可能か(業者依頼の場合)を確認する必要があります。

- 交換作業には、どれくらいの時間がかかりますか?

-

作業時間は、交換するインターホンのタイプや設置状況によって異なります。DIYで既存の配線を使い、電源コード式のものに交換する場合、慣れている方なら30分~1時間、不慣れな方でも1~2時間程度が目安です。専門業者に依頼する場合、基本的な交換作業であれば30分~1時間半ほどで完了することがほとんどです。

- 交換した後の、古いインターホンはどうやって処分すればよいですか?

-

古いインターホンは、自治体のルールに従って処分します。一般的には「不燃ごみ」や「小型家電」として分類されることが多いです。自治体によっては、公共施設などに設置された小型家電回収ボックスでリサイクル回収を行っている場合もあります。処分方法が分からない場合は、お住まいの市区町村のウェブサイトやごみ収集カレンダーなどで確認してください。業者に交換を依頼した場合は、追加料金で引き取ってくれることもあります。

- ワイヤレスインターホンの電波は、どのくらい届きますか?

-

製品によって異なりますが、一般的なワイヤレスインターホンの場合、親機と子機の間の見通し距離で約100mが目安とされています。ただし、これは障害物がない理想的な環境での数値です。コンクリートの壁や金属製のドア、断熱材などがあると電波は著しく弱まります。木造住宅の1階と2階程度であれば問題なく使えることが多いですが、購入前に必ず製品仕様で通信可能距離を確認し、設置環境を考慮することが大切です。

よくあるO&Aも、参考にしてください。

【総括】古いタイプのインターホン交換のポイント

この記事では、古いインターホンの交換について、仕組みから具体的な方法、注意点までを解説しました。最後に、交換で失敗しないための重要なポイントをまとめます。

- インターホンの寿命は、約10年〜15年が目安

- 鳴らない原因は経年劣化や電源、配線の可能性がある

- 自分で交換できるのは、電源コード式と乾電池式

- 電源直結式の交換は、電気工事士の資格が必須

- DIYで交換する前には、必ず電源を切る

- 玄関子機には、雨水対策の防水処理を施す

- ワイヤレス型は、設置場所の電波状況を確認する

- 業者依頼の費用相場は、本体代込みで20,000円〜70,000円程度

- マンションのオートロック連動型は、個人で交換できない

- 賃貸物件での交換は、必ず管理会社や大家さんの許可を得る

- 退去時の原状回復義務についても、事前に確認しておく

- 防犯性を高めるなら、録画機能や広角レンズ付きがおすすめ

- スマホ連動機能は、外出中の来客対応にとても便利

- 業者選びでは、複数の会社から見積もりを取って比較する

- 少しでも不安や不明な点があれば、無理せず専門業者に相談する

【参考】

>>ポスト一体型のインターホン交換方法って?基礎知識や費用と注意点

>>インターホンとドアホンの違いとは?用途や特徴と失敗しない選び方

>>スマホ連動の後付けインタホーンをマンションに最適な設置と活用法

>>インターホンがならないようにするには?設定や静音対策の完全ガイド

>>インターホンが別の部屋で聞こえない?原因と最適な解決策を徹底解説

>>インターホンを何回も鳴らす理由って?警察への通報や対処法を解説

>>インターホンのブレーカーが落ちる原因は?対処法と交換時の注意点

>>インターホンが両面テープで落ちるのはなぜ?原因と対策を徹底解説

>>インターホンで履歴が残らない時の対処法って?7つの原因と解決策