インターホンの利便性が進化し、今やスマホと連動できる機種が注目されています。特に、マンションで後付けインターホンにスマホ連動させたいと考えている方なら、ご自身の住まいに合った方法や対応機器、導入時の注意点などを詳しく知りたいと感じているのではないでしょうか。

本記事では、マンションの後付けインターホンとスマホを連動させる方法から、連動させるメリットデメリット、賃貸のインタホーンをスマホ連動させるのは大丈夫なのかという疑問に対して、具体的にわかりやすく解説していきます。

また、工事不要で後付けできるスマホ連動のインターホンや、設置と使用する際の注意点など、実際に検討している方に役立つ情報も豊富にご紹介します。

さらに、マンションインターホンの仕組みといった基礎知識に加え、スマホ連動のインタホーンがおすすめな人や費用相場とおすすめアプリなど、導入前に知っておきたい情報を総合的に網羅しています。

ジロー

ジローこれから、スマホ連動型インターホンの導入を検討している方にとって、この記事が判断材料としてお役に立てば幸いです。

【記事のポイント】

1.スマホ連動の後付けインターホンが、設置可能な方法

2.賃貸物件での導入時に、必要な許可や注意点

3.スマホ連動インターホンの、メリットデメリット

4.導入時の費用相場や、おすすめアプリの種類

インターホンのスマホ連動後付けはマンションで可能?

- マンションの後付けインターホンとスマホ連動の方法

- インタホーンをスマホ連動させるメリットデメリット

- 賃貸のインタホーンをスマホ連動させるのは大丈夫?

- 工事不要で後付けできるスマホ連動のインターホン

- スマホ連動のインタホーンを設置&使用する際の注意点

マンションの後付けインターホンとスマホ連動の方法

マンションにおいて、後付けでインターホンをスマホと連動させることは可能です。ただし、建物の構造や管理規約、現在のインターホンの仕様によって方法が異なります。

まず、後付けの方法は大きく分けて2つあります。一つは、既存のインターホンをスマホ対応機種に交換する方法です。もう一つは、現在のインターホンをそのまま活かしながら、スマホと連動する機器を追加する方法になります。

インターホンをスマホ対応機種に交換する場合

インターホンをスマホ対応機種に交換する場合、居室内の親機や玄関の子機も含めて設備を一新する必要があります。この方法は費用はかかりますが、機能性やセキュリティ面での向上が見込めます。IPインターホンやスマートロック対応の機種を選ぶことで、アプリ経由で遠隔操作や録画確認もできるようになります。

現在のインターホンをそのまま活かす場合

一方、インターホン本体はそのままで、スマートインターホンアダプターやSwitchBotのようなスマートデバイスを、取り付けるという選択肢もあります。これにより、インターホンが鳴った際にスマホへ通知を送ったり、物理的に解錠ボタンを押す仕組みを導入することが可能です。

この方法は工事不要で導入しやすいですが、機器との相性や設置場所に工夫が必要です。

また、どちらの方法でも、スマホとインターホンを連動させるにはインターネット回線と無線LANルーターの設置が前提になります。Wi-Fi接続が不安定だと、通知の遅延や音声通話の不具合が起きることがあるため、通信環境の確認も重要です。

賃貸マンションの場合は、設置や交換を勝手におこなうことができないため、「管理会社やオーナーの許可」を必ず取りましょう。壁に穴を開けるなど原状回復が必要になる作業はトラブルの原因になります。

このように、マンションでの後付けスマホ連動にはいくつかの方法がありますが、建物の環境や予算、目的に合わせて最適な手段を選ぶことが大切です。

まずは現状のインターホンのタイプを確認し、必要に応じて専門業者に相談するのがスムーズでしょう。

インタホーンをスマホ連動させるメリットデメリット

インターホンをスマホと連動させることで、利便性や防犯性が大きく向上します。ただし、すべての家庭にとって完璧な選択とは限らず、導入前にはメリットとデメリットの両面を確認しておく必要があります。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| メリット | どこにいても応答・解錠ができる |

| メリット | スマホが室内の親機の代わりになる |

| デメリット | 通信環境に依存し通知遅延が起きる可能性がある |

| デメリット | 通話が交互方式でスムーズな会話が難しい |

メリット

1.どこにいても応答・解錠ができる

まず、スマホ連動の最大のメリットは「どこにいても応答・解錠ができる」ことです。来客や宅配業者が訪れた際、外出先でもスマートフォンのアプリを通じて応答できるため、再配達の手間や不在時の不安を減らすことができます。また、子どもが帰宅したタイミングを確認したり、不審者の来訪を記録したりと、防犯面でも非常に有効です。

2.スマホが室内の親機の代わりになる

次に「スマホが室内の親機の代わりになる」点も、大きな利点です。従来はリビングのモニター付きインターホンまで移動しなければならなかったところを、スマホでそのまま対応できるため、身体的な負担も減らせます。スマホを持ち歩いていれば、家のどこにいても応答が可能です。

デメリット

1.通信環境への依存…

一方で、いくつかのデメリットも存在します。特に気をつけたいのが、「通信環境への依存」です。Wi-Fiやモバイル通信が不安定な場所では、通知の遅延や音声の途切れが起きる可能性があります。これがストレスになる方もいるでしょう。

2.交互通話…

また、通話方式が電話と異なり「交互通話」になる点も、注意が必要です。交互通話とは、片方が話している間はもう一方が聞くだけになる仕組みで、スムーズな会話を期待すると違和感を覚えるかもしれません。

さらに、使用するスマホの機種やOSによっては、アプリの対応状況が異なるケースがあります。アプリが頻繁にアップデートされない、または動作が重い場合、日常的な利用に支障が出ることも考えられます。

このように、スマホ連動型のインターホンは便利である一方、通信環境や使用条件に左右されやすい面もあります。

導入を検討する際は、ご自身の生活スタイルや住まいの環境と照らし合わせたうえで選択すると安心です。

賃貸のインタホーンをスマホ連動させるのは大丈夫?

賃貸物件でも、インターホンをスマホと連動させることは可能です。ただし、物件の契約内容や設置方法によっては注意が必要です。

大家さんの許可を得る必要性

まず、原則として賃貸住宅では管理会社または大家さんの許可を得る必要があります。なぜなら、賃貸物件には「原状回復義務」があるからです。これは、退去時に部屋を元の状態に戻すルールで、壁に穴を開ける工事や機器の取り替えなどが含まれると、費用の請求対象になる可能性があります。

工事が不要なスマホ連動型インターホン

このため、工事が不要なスマホ連動型インターホンを選ぶのが賃貸では基本です。具体的には、電池式やコンセント式のワイヤレス型インターホンを使う方法があります。これらは壁に穴を開けることなく設置できるため、原状回復にも支障がありません。

たとえば、「貼り付け型のボタン式チャイム」「Wi-Fi接続対応のモニターカメラ付きチャイム」などは、スマホ連動が可能なうえ、設置も簡単です。中にはスマートドアベルと呼ばれる商品もあり、玄関に取り付けるだけでスマホからリアルタイムで映像を確認したり通話したりできます。

賃貸の場合に注意したい点

ただし、既存のインターホンとの併用や置き換えを検討している場合は要注意です。既存のインターホンが物件設備として管理されている場合、勝手に交換や取り外しを行うと契約違反になることがあります。事前に管理会社へ相談し、承諾を得ることが大切です。

さらに、インターネット環境が整っていないとスマホ連動は使えないため、Wi-Fiの設置や通信状況の確認も忘れずに行いましょう。通信環境が不安定だと、スマホへの通知が遅れたり、映像が途切れるリスクもあります。

このように、賃貸でもスマホ連動インターホンは導入可能ですが、「工事不要」「原状回復不要」「管理会社への事前確認」がポイントです。

ルールに沿って進めれば、賃貸でも快適かつ安全な暮らしを実現できます。

工事不要で後付けできるスマホ連動のインターホン

工事をせずに後付けできるスマホ連動型のインターホンは、特に賃貸住宅やリフォームが難しい住まいにとって便利な選択肢です。配線工事が不要なため、管理会社の許可を取らずに設置できる商品も多く登場しています。

1.電源コード式やワイヤレス型インターホン

まず知っておきたいのは、電源コード式や電池式のワイヤレス型インターホンです。これらは配線を引き直す必要がなく、設置場所にコンセントがあるか、あるいは乾電池で稼働する仕組みです。製品によっては、両面テープやマグネットで壁に取り付けるだけのものもあります。

例えば、「パナソニック VL-SGZ30K」は工事不要タイプの人気商品で、無線接続により屋内モニターと玄関カメラをつなぎ、スマホアプリ経由で訪問者対応が可能です。また、アプリ「どこでもドアホン」を使えば、外出先でも映像確認や通話ができます。

2.Wi-Fiでスマホ連動させるインターホン

次に、「ビデオドアベル」「スマートドアベル」と呼ばれる製品も、注目されています。これは玄関の外に取り付ける小型カメラ付きチャイムで、Wi-Fiを通じてスマートフォンと連動する仕組みです。たとえば、「XTU」「Ring Doorbell」などは、日本のAmazonでも購入可能で、電池式・充電式タイプが主流です。

このような工事不要タイプには、いくつかの特徴があります。

- スマホでリアルタイム通話が可能

- 録画機能やモーション検知を備えている機種もある

- 設定がアプリ経由でシンプルにできる

3.工事不要インターホンの注意点

ただし、注意点もあります。Wi-Fi環境が必須であり、通信が不安定だと通知の遅延や映像の乱れが発生することがあるため、設置前に通信状況を確認しましょう。また、バッテリー式の場合は定期的な充電が必要です。

このように、工事不要で後付け可能なスマホ連動インターホンは、住まいを傷つけずに導入できる点で魅力的です。

機能と設置環境を見極めながら、ご自身に合った機種を選ぶことが快適な利用につながります。

スマホ連動のインタホーンを設置&使用する際の注意点

スマホ連動のインターホンは非常に便利な設備ですが、設置や使用にあたってはいくつかの注意点があります。トラブルを未然に防ぐためにも、導入前にポイントを確認しておきましょう。

1.回線や環境の安定性

まず最初に確認すべきなのは、「インターネット回線とWi-Fi環境の有無と安定性」です。スマホ連動型のインターホンは、基本的にWi-Fiやインターネットを通じてスマートフォンと通信します。もし回線が不安定だったり、通信速度が遅い環境だと、通話の音声が途切れたり映像が正しく表示されないことがあります。

通信状況が悪い場合は、Wi-Fiルーターの位置を変える、もしくは中継器を導入するなどの対応が必要です。

2.交互通話

次に注意したいのが、通話方式が「交互通話」である点です。スマホ連動インターホンの多くは、電話のように同時に話すことができず、話す側と聞く側を交互に切り替える仕組みになっています。慣れていないと「聞こえにくい」「会話がかぶる」と、感じる方もいるかもしれません。

スムーズな応対を希望する場合は、同時通話に対応しているモデルを選ぶのが望ましいです。

3.OSバージョンや端末の性能

また、使用するスマホの「OSバージョンや端末の性能」にも、気を配りましょう。アプリによっては最新のOSに対応していない、あるいは古いスマホでは動作が重くなる場合もあります。アプリストアでレビューや動作環境を確認してから、購入や設置を進めることをおすすめします。

4.設置に関しての注意点

設置に関しては、特に賃貸物件の場合、壁に穴を開けたりネジ止めすることは基本的にNGです。工事不要タイプを選ぶのはもちろん、両面テープやスタンド型など原状回復が可能な設置方法を検討しましょう。必要であれば、事前に大家さんや管理会社に相談して許可を得ることも忘れないようにしてください。

さらに、バッテリータイプの製品は定期的な充電や電池交換が必要です。長期間放置してバッテリー切れを起こすと、いざというときに機能しない恐れがあります。月に一度程度は充電状態を確認すると安心です。

このように、スマホ連動型インターホンを快適に使うためには、「通信環境・設置方法・アプリ対応状況・電源管理」など、細かな点にも目を配ることが重要です。

便利さと安全性を最大限に活かすには、こうした準備と運用の工夫がカギになります。

スマホ連動のインターホンをマンションに導入ガイド

- マンションインターホンの仕組みとは?

- スマホ連動のインタホーンがおすすめな人

- スマホ連動のインタホーン費用相場

- インターホンとスマホ連動させるおすすめアプリ

- マンションのインタホーンとスマホ連動でよくある質問

マンションインターホンの仕組みとは?

マンションに設置されているインターホンは、ただの呼び鈴ではありません。エントランスと各住戸を結ぶ通信システムであり、防犯や来客対応をスムーズにするための重要な設備です。その仕組みを理解しておくと、スマホ連動や交換時の判断もスムーズになります。

基本的な構成は、「集合玄関機」「住戸親機」「玄関子機」「管理室親機」の4つです。まず、エントランスに設置されている集合玄関機は、来訪者が訪問先の部屋番号を押すためのパネルで、最近の機種ではカメラも搭載されています。訪問者が操作すると、該当の部屋にある住戸親機に呼び出しが届きます。

住戸親機

住戸親機は、室内に設置されたモニター付きのインターホンです。ここで来訪者と通話したり、モニターで顔を確認したりでき、必要に応じてオートロックを解除するボタンもあります。また、多くの親機には録画機能が備わっており、留守中の来訪履歴もチェック可能です。

玄関子機

玄関子機は、各住戸のドア前に設置されている小型のインターホン機器です。住戸内との通話を行うための装置で、こちらもカメラ付きであることが多く、不審者対策としても活躍します。

管理室親機

管理室親機は、マンションの管理人室などに設置されており、全戸への一斉呼び出しや、火災警報との連動など、緊急時の対応に使われます。

これらの機器はすべて配線でつながれている有線式と、近年増えているIPネットワーク式(インターネット回線を利用)に大きく分かれます。

有線式は安定した通話ができる一方で、スマホとの連携には向いていません。逆にIPインターホンは、スマホやクラウドサービスとの連携が可能で、遠隔操作やスマートロックとの連動がしやすくなっています。

このように、マンションのインターホンは複数の機器が連動し合い、セキュリティと快適さを両立する仕組みになっています。新築時には最新型が導入されることが多いですが、古い建物では交換やアップグレードの検討が必要になることもあります。

住戸ごとにできる対応と、共用部分に関わる制約を理解した上で、活用方法を考えることが大切です。

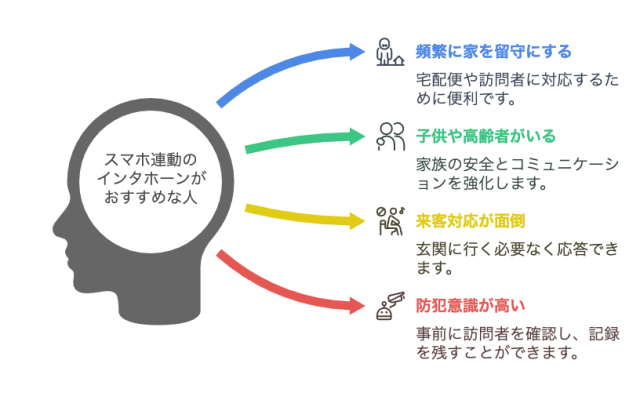

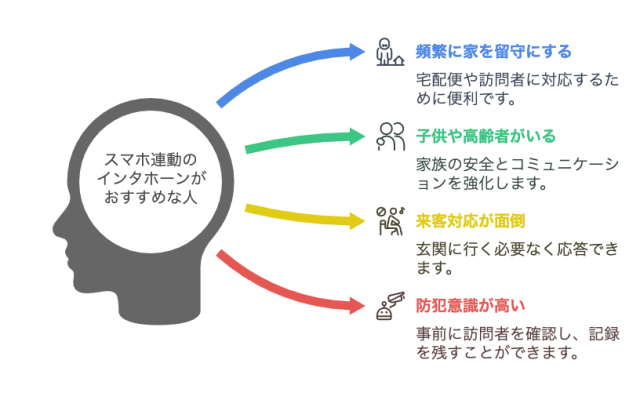

スマホ連動のインタホーンがおすすめな人

スマホ連動型インターホンは、誰にでも便利な設備ですが、特におすすめできるのは留守が多い方・来客対応の手間を減らしたい方・防犯意識の高い方です。生活スタイルや住環境に合った使い方ができる人にとって、大きな効果を発揮します。

1.日中に自宅を留守にすることが多い方

まず「日中に自宅を留守にすることが多い方」には、スマホ連動型インターホンは非常に有効です。外出先でも訪問者からの呼び出しをスマートフォンで受け取れるため、宅配便への対応や急な来客確認がスムーズになります。再配達の手間を減らせるだけでなく、応答できない時には録画映像で後から確認できる機種もあります。

2.小さなお子さんや高齢者がいる家庭

また「小さなお子さんがいる家庭」「高齢の家族がいる家庭」にも、適しています。たとえば、外出中の親がスマホでインターホンを確認すれば、子どもの帰宅を確認したり、話しかけたりすることが可能です。家族の見守り手段としても活用できるのが特長です。

3.来客対応が面倒に感じる方

次に自宅での「来客対応が面倒に感じる方」にも、おすすめです。スマホさえ手元にあれば、わざわざ玄関まで行かずに対応できるため、入浴中や就寝中、在宅ワーク中など、手が離せないタイミングでもすぐに応答できます。インターホンが鳴っても無視せざるを得なかった場面でも、スマホ通知で無理なく応対できます。

4.防犯意識の高い方や一人暮らしの女性

さらに、「防犯意識の高い方」「一人暮らしの女性」などには、防犯面のメリットが大きいといえるでしょう。来訪者をスマホで事前に確認してから対応できるため、玄関を開けるリスクを避けられます。不審な来客があった場合には録画で記録を残せるタイプもあり、警察への相談材料としても役立ちます。

このように、スマホ連動のインターホンは、多忙な現代人や安全・快適な暮らしを求める方に特におすすめの設備です。

使い方に合わせて機能を選べば、生活の質を大きく向上させることができます。

スマホ連動のインタホーン費用相場

スマホ連動型インターホンの導入を検討する際は、本体価格と設置費用の2つに分けて考えることが重要です。製品によっては工事不要のタイプもあるため、住環境や希望する機能に応じて選ぶことで、無駄な出費を避けられます。

本体価格の費用相場

まず本体価格ですが、おおまかには5,000円〜60,000円程度が相場となります。価格の差は主に搭載機能とブランドによるもので、音声通話のみのシンプルな機種であれば5,000円前後から購入可能です。一方、カメラ付きで録画機能や夜間対応の赤外線センサーなどが付いた機種は、30,000円〜60,000円以上することもあります。

例えば、パナソニックやアイホンといった国内大手メーカーの製品は、スマホ連動や高解像度カメラ、録画機能などが搭載されているモデルが多く、信頼性は高い分やや高価です。一方、ネット通販で販売されている海外メーカー製品には10,000円台で買えるものもあり、価格を抑えたい方には選択肢になります。

設置工事の有無による費用差

次に、設置工事の有無によって費用は大きく変わります。乾電池式や電源コード式などの「工事不要タイプ」であれば、追加費用はほとんどかかりません。購入後すぐに自分で取り付けることができ、総額10,000円以下で導入することも可能です。

しかし、壁の内部配線が必要な「電源直結式」や、既存のインターホンと交換するようなタイプの場合は、設置費用として10,000円〜30,000円程度が相場になります。工事内容によっては、電気工事士による対応が必須となることもあるため、設置費用は事前に見積もりを取ることをおすすめします。

また、マンション全体に導入するケースでは1戸あたりの費用が約100,000円になることもあります。特に共用部の集合玄関機からスマホ連動対応の機器に変更する場合は、住戸数に応じて費用が大きくなるため、オーナーや管理組合の判断が必要です。

このように、スマホ連動インターホンの費用は「どんな機種を選ぶか」「工事が必要か」によって、大きく変わります。

事前にどのような機能が必要かを明確にし、予算内で最適な製品と設置方法を検討することが大切です。

インターホンとスマホ連動させるおすすめアプリ

スマホ連動型インターホンを最大限に活用するには、対応する専用アプリの選定も重要なポイントになります。ここでは、実際に多くのスマートインターホンと連動して使える、代表的なおすすめアプリを紹介します。

機種によっては対応アプリが異なるため、購入前に確認しておくことも忘れないようにしましょう。

| アプリ名 | 対応機種 | 主な機能 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ドアホンコネクト | パナソニック VLシリーズ | 通話、通知、遠隔解錠、履歴確認 | 操作がシンプルで初心者向け |

| dearisインターホンアプリ | アイホン ディアリスシリーズ | 通話、映像確認、自動応答、遠隔解錠 | 宅配が多い家庭に便利 |

| Ai.Lock 専用アプリ | Ai.Lock対応スマートロック | 遠隔解錠、履歴確認、QR/Bluetooth解錠 | ガラケーにも対応し世代問わず使える |

| Google Home / Alexa | Google Nest Doorbell など | 通話、通知、映像確認 | スマートホーム連携に最適 |

パナソニックの「ドアホンコネクト」

まず代表的なのが、パナソニックの「ドアホンコネクト」です。このアプリは、VLシリーズなどの対応機種と組み合わせて使います。スマホに通知が届くだけでなく、来訪者と通話したり、その場で玄関ドアの解錠操作も可能です。また、過去の訪問履歴を画像付きで確認できる機能もあり、不在時の来客管理にも便利です。操作はシンプルで、スマホ操作が苦手な方でも扱いやすいのが特徴です。

アイホンの「dearisインターホンアプリ」

続いて、アイホンの「dearisインターホンアプリ」も人気です。こちらは、ディアリスシリーズのインターホンと連動します。リアルタイムの通話・映像確認はもちろん、応答メッセージ機能も備えており、仕事中などで対応できない場面では自動応答も可能です。

玄関ドアの遠隔解錠もスムーズにできるので、来客が多い家庭や宅配の受け取りが頻繁な方に適しています。

「Ai.Lock(アイロック)」の専用アプリ

また、スマートロック機能も重視したい場合は、「Ai.Lock(アイロック)」の専用アプリも選択肢に入ります。このアプリでは、遠隔解錠はもちろん、鍵の解錠履歴を写真付きで確認できたり、QRコードやBluetoothによる解錠などもサポートしています。ガラケーにも対応している点もあり、幅広い世代で使いやすいのがポイントです。

「Google Home」や「Alexa」の対応アプリ

もう一つ紹介しておきたいのが、Googleの「Google Home」やAmazonの「Alexa」との連携に対応している、スマートインターホン用アプリです。例えば、Google Nest DoorbellではGoogle Homeアプリで通話・映像確認・通知受信などが一元化できます。スマートホームと連動させたい方には相性のよい選択肢と言えるでしょう。

このように、アプリにはそれぞれ特色があり、「使いやすさ・対応機能・連携機器」などが異なります。選ぶ際は、何を重視するのか明確にしたうえで、自宅のインターホン機種に合ったアプリを選ぶと失敗がありません。

購入時には必ず「対応アプリ名」と「対応スマホOS(iOS/Android)」を確認することをおすすめします。

マンションのインタホーンとスマホ連動でよくある質問

スマホとマンションのインターホンを連動させる際、多くの方が似たような疑問を持つ傾向があります。ここでは、特に寄せられることの多い質問とその回答を、分かりやすくまとめて解説します。

- 賃貸マンションでもスマホ連動のインターホンを使えますか?

-

賃貸物件でもスマホ連動型インターホンの利用は可能です。ただし、既存設備の交換や壁に穴を開ける工事が必要な場合は、管理会社や大家さんの許可が必要になります。一方、配線工事を伴わない「電源コード式」や「乾電池式」のワイヤレスモデルであれば、原則として許可なしでも導入しやすいです。

- スマホ連動のインターホンは外出先でも使えますか?

-

はい。スマホとインターホンをインターネット経由で接続している場合、外出先からでも通知を受け取ったり、来訪者と通話したりできます。ただし、スマホ側に電波が届かない場所では接続が不安定になることもあるため、利用環境を考慮しましょう。

- インターホンのスマホアプリは複数のスマホで使えますか?

-

多くの製品で複数のスマートフォンを登録することが可能です。例えば、家族全員のスマホを登録しておけば、誰か一人が不在でも他の人が応答できます。登録できる台数には上限があるため、導入前にメーカー仕様を確認しておくと安心です。

- ネット回線がないと使えませんか?

-

スマホ連動タイプのインターホンのほとんどは、インターネット回線とWi-Fi環境を必要とします。親機とスマホの通信にはネット回線が不可欠なため、ネット未契約の場合はまず回線の導入が必要になります。ただし、宅内のみで使用する簡易モデルには、Wi-Fiなしで使えるものもあります。

- どのメーカーの製品が安心ですか?

-

どのメーカーの製品が安心ですか?

国内で多くのマンションに採用されているのは「パナソニック」や「アイホン」といったメーカーです。信頼性が高く、サポート体制もしっかりしているため、初めて導入する方でも安心して使えます。また、これらのメーカーはスマホ連動に対応した専用アプリも提供しており、機能性と操作性の両面で優れています。

このように、スマホ連動型インターホンは便利な反面、設置環境や使用条件によって制約もあるため、事前に基本的な情報を知っておくことで、失敗や後悔を防ぐことができます。

初めて導入を検討する方は、これらのQ&Aを参考に、疑問を一つずつ解消していくと良いでしょう。

スマホ連動の後付けインターホンをマンション導入総括

記事のポイントを、まとめます。

- マンションでも後付けで、スマホ連動インターホンは設置可能

- 導入方法は交換型と、アダプター追加型の2パターン

- IPインターホンは、スマホ連携に最も適している

- スマホ対応機器への交換は、費用が高くなる傾向がある

- アダプター型は、工事不要で導入が簡単

- スマホ連動には、Wi-Fiやインターネット環境が必須

- 通信環境が不安定だと、通知遅延や通話不良が起こる可能性あり

- 賃貸では、管理会社や大家の許可を得る必要がある

- 原状回復が求められる賃貸では、工事不要型が安心

- 工事不要タイプは、電池式やワイヤレスタイプが主流

- インターホンアプリの選定で、使い勝手が大きく変わる

- 留守が多い家庭にとって、非常に便利な設備

- 防犯対策としても、スマホ連動は有効に機能する

- スマホ機種やOSによって、アプリの対応状況に差がある

- 工事不要型なら、導入費用を1万円以下に抑えることも可能

【参考】

>>ポスト一体型のインターホン交換方法って?基礎知識や費用と注意点

>>インターホンとドアホンの違いとは?用途や特徴と失敗しない選び方

>>インターホンがならないようにするには?設定や静音対策の完全ガイド

>>インターホンが別の部屋で聞こえない?原因と最適な解決策を徹底解説

>>古いタイプのインターホンは簡単に交換できる?費用や方法を徹底解説

>>インターホンを何回も鳴らす理由って?警察への通報や対処法を解説

>>インターホンのブレーカーが落ちる原因は?対処法と交換時の注意点

>>インターホンが両面テープで落ちるのはなぜ?原因と対策を徹底解説

>>インターホンで履歴が残らない時の対処法って?7つの原因と解決策