最近、プロジェクターを導入する方が増えてきましたよね。私もその一人なんですが、いざ設置してみると「あれ?映像がなんだか斜めになる…」と困った経験があります。

スクリーンに映った映像がキレイな長方形にならず、台形みたいに歪んでしまうと、せっかくの大画面も台無しですよね。プロジェクターをリビングの横から投影したいけどうまくいかない、自動補正を使ってもなぜか画質が悪い感じがする、設定で直し方を探してもピントが合わない気がする…など、悩みは尽きないかなと思います。

この歪み、実はプロジェクターの故障ではなく、ほとんどが「設置方法」と「設定」で解決できるんです。便利な台形補正機能には、実は画質に関するちょっとした落とし穴もあったりします。

ジロー

ジローこの記事では、なぜプロジェクターの映像が斜めになるのか、その原因から、画質をできるだけ落とさずにキレイな長方形に調整する具体的な直し方まで、私の経験も踏まえて分かりやすく解説していきます。

【記事のポイント】

1.プロジェクターが斜めになる、「台形歪み」の正体

2.画質を落とさないための、調整の優先順位

3.便利な「台形補正」機能の、メリットと注意点

4.高画質と設置しやすさを両立する、「レンズシフト」とは

プロジェクターが斜めになる問題と台形歪み

プロジェクターが斜めになると感じる現象、そのほとんどは「台形歪み(キーストーン)」と呼ばれるものです。まずは、なぜこの歪みが起きてしまうのか、その根本的な原因と、画質を一切落とさずにできる一番最初の直し方を見ていきましょう。

多くの人がここでつまずきがちですが、原因がわかれば対策は簡単ですよ。

- 「斜め」の正体は台形歪み(キーストーン)

- なぜ歪む?設置位置とスクリーン距離のズレ

- 画質劣化ゼロ!まず試す物理的な直し方

- 便利な台形補正機能と自動補正の仕組み

- 台形補正で画質が悪い・低下する理由

「斜め」の正体は台形歪み(キーストーン)

私たちが斜めになってると感じているのは、プロジェクター本体が物理的に傾いていることではなく、スクリーンに映し出された映像がキレイな長方形になっていない状態を指していることがほとんどです。

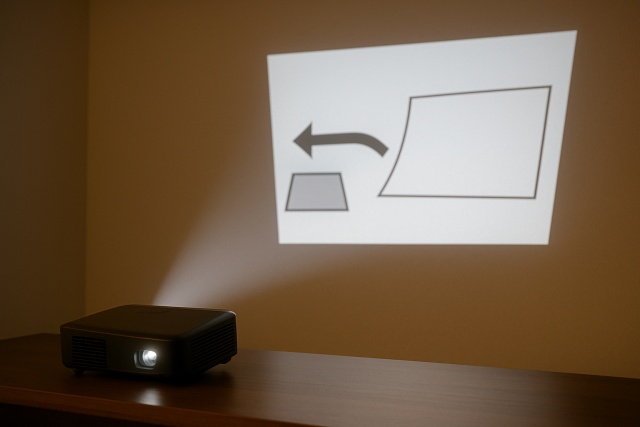

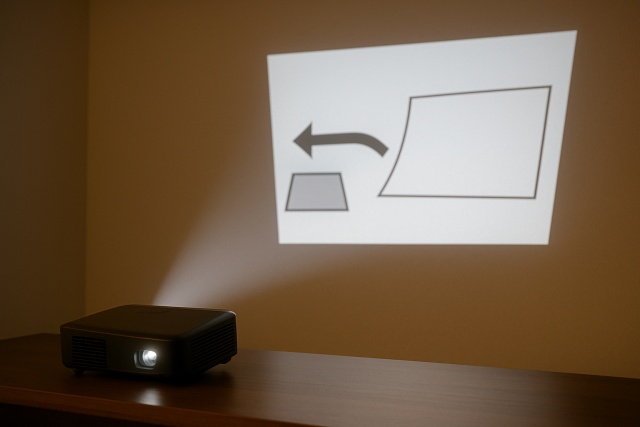

映像の上が広がって下が狭くなったり(下から見上げるように映した場合)、逆に左側だけが伸びて右側が縮んだり(スクリーンの左横から映した場合)と、まるで台形のように見えるこの現象。これを光学の用語で「台形歪み」または「キーストーン歪み」と呼びます。これが、問題の正体ですね。

プロジェクターは懐中電灯と同じで、光をまっすぐ飛ばします。

スクリーンに対して真正面から当てれば長方形になりますが、斜めから当てると、懐中電灯の光が楕円になるのと同じように、映像も歪んでしまう、というわけです。

なぜ歪む?設置位置とスクリーン距離のズレ

では、なぜこの台形歪みが起きるのでしょうか?

理由はとてもシンプルで、「プロジェクターのレンズ」と「スクリーン(壁)」が真正面で向き合っていないからです。光学的に理想的なのは、レンズの中心とスクリーンの中心が90°でビシッと交わる状態なんです。

でも、実際の設置環境ではなかなかそうもいきません。生活空間であるリビングや寝室では、「スクリーンの真正面かつ最適な高さ」という場所は、人が通る動線だったり、家具が置いてあったりしますよね。

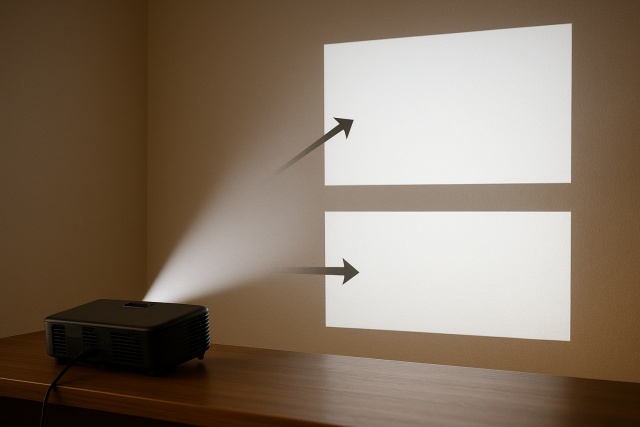

縦方向(垂直)の歪み

ローテーブルなど低い位置からスクリーンを見上げるように上向きに映したり、天井に設置して下向きに映したりすると発生します。この時、レンズからスクリーンまでの距離が、画面の上端と下端で変わってしまいます。

例えば下から見上げると、画面の上端の方がレンズから遠くなるため、映像は上に向かって広がる(上底が広い)台形になります。

横方向(水平)の歪み

スクリーンの真正面ではなく、部屋の隅やリビングのサイドテーブルなど、左右にズレた位置から斜めに映すと発生します。

今度は、レンズから画面の左端と右端までの距離が変わるため、やはり遠い方が広がって見えます。スクリーンの左側から投影すれば、右側が遠くなるので右に向かって広がる台形になります。

リビングや寝室で、プロジェクターを「ど真ん中」に常設するのは難しいですよね。

この「設置場所の妥協」こそが、台形歪みを引き起こす最大の原因なんです。

画質劣化ゼロ!まず試す物理的な直し方

映像が歪んでいることに気づくと、すぐにリモコンの「台形補正」ボタンを押したくなる気持ち、すごく分かります。でも、ちょっと待ってください!

画質を最優先するなら、デジタル補正に頼る前に、まずやるべき最も重要なステップがあります。それが、プロジェクター本体の「物理的な設置」を最適化することです。これはコストゼロで、画質劣化もゼロの最善策です。

多くのプロジェクターには、本体の角度を微調整するための「チルトアジャスター」と呼ばれる調整脚が、前や後ろについているはずです。まずはこの脚を回して本体を傾けたり高さを変えたりして、投影された映像が物理的にできるだけ長方形に近づくように調整してみてください。

もし本体の調整脚だけでは難しい場合、カメラ用の三脚が使えるモデルなら、三脚で高さと角度を追い込むのも非常に有効です。とにかく、デジタル補正(台形補正)を使わなくても済むように、物理的に頑張る。これが高画質を維持する最大の秘訣です。

なぜ物理調整が最優先なのか?

物理的な調整で歪みをなくすということは、プロジェクターが持つ映像パネル(例えばフルHDなら1920×1080個の点)を、設計通り100%使い切っている状態を意味します。映像を生成するピクセルが、スクリーンに1対1でキレイにマッピングされるため、画質の劣化が一切発生しないんです。

これがプロジェクターの性能を100%引き出す、最も理想的な状態です。

便利な台形補正機能と自動補正の仕組み

物理的な調整だけではどうしても歪みが取りきれない場合や、設置場所の制約で、どうしても斜めにしか置けない…。そんな時に初めて活躍するのが「台形補正(キーストーン補正)」機能です。

これは、台形になってしまった映像を、プロジェクター内部のデジタル処理によって「見た目上」長方形に補正してくれる便利な機能です。光の当て方を変えるのではなく、映す映像データの方をあらかじめ逆向きに歪ませておくことで、結果的にスクリーン上で長方形に見えるようにする、という仕組みですね。

調整方法には、大きく分けて2種類あります。手動(マニュアル)補正 リモコンのボタン(十字キーなど)を使って、自分で映像を見ながら「あ、もうちょっと右を縮めて…」という感じで、歪みがなくなるように調整する方法です。設置場所を固定するなら最初だけ頑張ればOKですが、移動させるたびに再調整が必要ですね。

自動(オート)補正 本体に搭載されたセンサー(傾きを検知するジャイロセンサーや、壁との角度・距離を測るカメラ)が、設置状態を自動で瞬時に検知し、全自動で歪みを補正してくれる機能です。

電源を入れるだけ、置くだけで勝手に長方形にしてくれるので、初心者の方や、毎回設置場所が変わるポータブルプロジェクターなどではすごく便利です。

特に最近の自動補正は進化していて、従来の傾きセンサーによる「垂直(上下)」の自動補正だけでなく、カメラで投影面を認識して「水平(左右)」も含めて全自動で行うモデルが増えています。

台形補正で画質が悪い・低下する理由

この便利な台形補正機能ですが、実はその利便性と引き換えに、画質を犠牲にするという重大なデメリットがあります。「自動補正を使ったら、なんだか映像がぼやける」「画質が悪い気がする」と感じる原因は、まさにこれです。ここが一番の注意点です。

なぜ画質が低下するのか、そのメカニズムは主に2つあります。

1. 解像度の低下(ピクセルの再マッピング)

これが画質低下の最大の理由です。台形補正をかけると、プロジェクターが本来持っている映像パネル(例:フルHDなら1920×1080個の点)の、全領域を使えなくなります。

どういうことかと言うと、元の1920×1080のパネル領域の中に、デジタル処理で小さな長方形の映像を描画することになるんです。例えば、補正後の映像は実質的に1600×900ピクセルで構成され、その周囲の使われなくなったピクセルは「黒」を投影するためだけに消費されます。

そしてプロジェクターは、この実質1600×900ピクセルの映像を、無理やり元のパネルサイズ(1920×1080)に引き伸ばして(専門用語で「スケーリング」や「再マッピング」と言います)投影するんです。

この「引き伸ばし処理」が、映像のぼやけ、シャープネスの欠如、輪郭のギザギザ(ジャギー)といった、解像感の低下を直接引き起こします。4Kプロジェクターで補正を強くかけたら、実質フルHD以下の解像感になってしまった…なんてことも起こり得ます。

2. フォーカスの不均一性

もう一つの問題が、ピント(フォーカス)です。台形補正はデジタル処理ですが、レンズ自体は物理的にスクリーンに対して傾いたままですよね。

そのため、レンズからスクリーンまでの距離は、画面の中央と四隅で異なったままです。懐中電灯を斜めから壁に当てると、手前はくっきり、奥はぼやけますよね。あれと同じです。

たとえ画面中央でピントを完璧に合わせても、レンズから遠い側の端(例えば下から煽って映した場合の画面上部)では、どうしてもピントが甘くなります。これはデジタル補正ではどうにもならない、光学的な宿命なんです。

【最重要】台形補正の原則

台形補正は、あくまで「デジタル処理」で歪みを補正するものです。補正の角度(量)が大きくなればなるほど、元の解像度からかけ離れていき、画質の劣化(ぼやけ・ピントの甘さ)は激しくなります。

「ちょっと便利にする機能」であり、「画質を犠牲にする機能」でもあると理解しておくことが非常に重要です。

プロジェクターが斜めになる時の高画質設定

台形補正は便利ですが、画質低下が気になりますよね。特に、リビングの横から投影したいというニーズは多いと思います。ここでは、リビング設置で必須とも言える水平補正や、さらに高度な調整方法、そして画質を最優先する上級者向けのレンズシフト機能まで、具体的な設定方法と選び方を解説します。

- 横から投影できる水平(横)台形補正

- 4点補正(コーナー補正)の調整のコツ

- 補正でピントが合わない時の光学的な理由

- 画質優先ならレンズシフト機能を選ぶ

- 【総括】プロジェクターが斜めになる問題

横から投影できる水平(横)台形補正

台形補正機能には方向があり、これがプロジェクターの「設置自由度」に直結します。

- 垂直(縦)補正: 上下方向のズレ(ローテーブルや天井設置)に対応します。これは安価なモデルも含め、多くのプロジェクターに搭載されている基本機能です。

- 水平(横)補正: 左右方向のズレ(部屋の隅やサイドテーブル)に対応します。

リビングなどで設置の自由度を確保したい場合、この「水平(横)補正」に対応しているかが非常に重要です。なぜなら、垂直補正だけだと、プロジェクターはスクリーンの真正面のライン上(例えば、スクリーンの中心からまっすぐ後ろに引いた線上)から動かせないからです。

でも、水平補正に対応していれば、その真正面のライン上から外れた場所、例えばリビングのサイドテーブルや部屋の隅などにも設置できるようになります。これができると、設置場所の選択肢が劇的に広がりますよね。

ただし、これもデジタル補正である以上、補正量を増やせば画質が低下するという原則は同じです。

4点補正(コーナー補正)の調整のコツ

水平・垂直補正だけでは対応できない、もっと複雑な歪み(例えば、壁の隅に映して片方の角だけが伸びてしまう、スクリーンが少し傾いているなど)に対応するのが、「4点補正(コーナー補正)」や「Quick Corner」などと呼ばれる高度な手動補正機能です。

これは、映像の四隅(4コーナー)をそれぞれ個別に掴んで、好きな位置に動かせる機能ですね。

4点補正をうまく調整するコツ

1.自動補正をすべて「オフ」にする

まず、自動台形補正やオートフォーカスなどの機能がオンになっている場合は、すべてメニューから「オフ」にします。これをオンにしたままだと、手動で調整している最中に、本体の傾きを検知して自動補正が干渉し、設定がリセットされたりして混乱するからです。

2.映像を「少し大きめ」に投影する

調整したいスクリーン(枠)よりも、わざと「少し大きめ」に映像を投影します。ズーム機能で少し引いたり、本体を少し後ろに下げたりします。

3.四隅を「内側に縮める」ように調整する

そこから、4つのコーナーをそれぞれ「内側に縮めていく」ように調整して、スクリーンの枠にピタッと合わせにいきます。外側に広げるより、内側に縮める方が圧倒的に調整しやすいですよ。

調整がなかなか難しいですが、非常に自由度が高いです。

補正でピントが合わない時の光学的な理由

先ほど台形補正をかけるとピントが甘くなるという話をしましたが、これは特に補正量を大きくした時や、4点補正を使った時に顕著になります。「中央は合ってるのに、四隅がぼやける…」「ピントが合わない」という、状態ですね。

これは、レンズが物理的にスクリーンに対して傾いている以上、レンズからスクリーンまでの距離が場所によって違うため、どうしても発生してしまいます。画面全体で均一なピントを得ることは、光学的に不可能な状態なんです。

デジタル補正は映像データを歪ませるだけで、レンズとスクリーンの物理的な距離関係を変えることはできません。これがデジタル補正では解決できない、光学的な限界とも言えます。

もし、「どうしても四隅のピントの甘さが許せない!」「画質は1ピクセルたりとも妥協したくない!」という場合は、次にご紹介する「レンズシフト」機能が搭載されたモデルを選ぶほかありません。

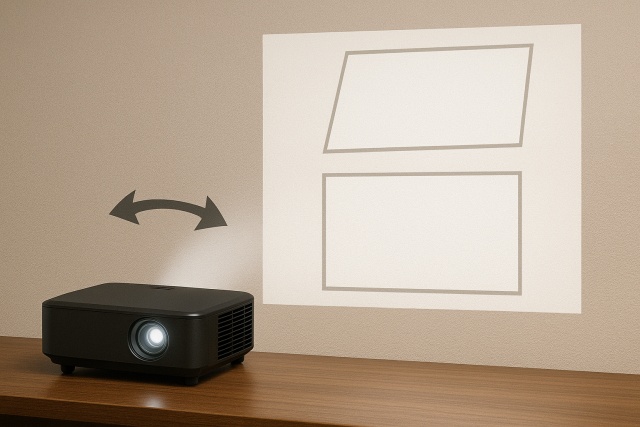

画質優先ならレンズシフト機能を選ぶ

台形補正の画質劣化をどうしても許容できない、高画質を求めるホームシアター好きのための真の解決策。それが「レンズシフト」機能です。

これが台形補正と決定的に違うのは、デジタル(電気的)処理ではなく「物理的・光学的」な機能だという点です。

レンズシフトは、プロジェクター本体を動かさずに、プロジェクター内部のレンズ自体を物理的に上下・左右に動かす(シフトさせる)ことで、映像の位置を調整する機能です。

レンズシフトの最大のメリット:画質劣化が一切ない

レンズ自体が投影面の正面に来るように物理的に移動するため、台形補正のようなデジタル的なピクセル引き伸ばし(再マッピング)が一切発生しません。プロジェクターのパネルが持つネイティブ解像度(フルHDや4K)を100%活かしきったまま、映像の位置だけを動かせます。したがって、画質劣化が一切発生しないのが最大のメリットです。

本格的なホームシアター環境で、画質を損ねる台形補正の使用が避けられるのはこのためですね。これが「画質」と「設置性」のトレードオフを解消する唯一の方法です。(出典:エプソン公式サイト「プロジェクターの選び方ガイド」)

台形補正とレンズシフトの違いを、まとめてみましょう。

| 比較項目 | 台形補正(キーストーン) | レンズシフト |

|---|---|---|

| 原理 | デジタル(電気的)処理 | オプティカル(物理的)処理 |

| 画質への影響 | 劣化する(解像度低下、フォーカス低下) | 劣化しない(ネイティブ解像度維持) |

| 調整範囲 | 比較的広い(例:±40°など)。ただし補正量が大きいほど画質劣化も激しい。 | 比較的狭い(例:垂直±60%など)。光学系の設計に依存する。 |

| 主な搭載モデル | 多くの民生用・ビジネス用モデル | 主に中〜高級機、ホームシアターモデル |

| 主な利用シーン | 利便性・手軽さを優先する場合(ポータブル、会議室) | 画質を最優先する場合(専用シアタールーム、高画質リビング) |

ただし、この機能はレンズ機構が複雑でコストがかかるため、主に中〜高級機のホームシアターモデルに搭載されることが多いです。

最新機能!障害物回避と自動フィット

最近のポータブル機やスマートプロジェクターでは、台形補正がさらに進化しています。カメラとAIを駆使して、設置の手間を極限まで減らす「インテリジェント機能」(インテリジェント・スクリーン・アダプテーション:ISA技術と呼ばれることも)ですね。

1.高速オートフォーカス

起動時や本体の移動を検知すると、瞬時にピントを自動で合わせ直します。

2.全自動台形補正

従来の傾きセンサーによる「垂直」補正だけでなく、カメラで投影面を認識し、上下左右(全方位)の台形歪みを自動で補正します。

3.障害物自動回避

投影エリア内に壁のスイッチ、コンセント、棚、観葉植物などがあると、AIが自動でそれを検知し、障害物を避けるように映像サイズを自動で縮小(リサイズ)し、障害物のない領域に映像を映し出します。

4.自動スクリーンフィット

壁に設置されたスクリーンの「枠」を自動で認識し、映像がその枠にワンボタンで(または自動で)ぴったり収まるように、サイズと位置を調整します。

これらは本当に便利で、まさに置くだけで完了という手軽さを実現してくれます。しかし、ここで絶対に忘れてはいけない注意点があります。これらのインテリジェント機能も、結局は「デジタル台形補正」と「デジタルズーム」を組み合わせて実現しているという事実です。

したがって、非常に便利ですが、セクション1で解説した画質劣化の原則(解像度の低下、フォーカスの甘さ)からは、逃れられません。

あくまで「利便性」を極限まで高めた機能であり、「画質」を最優先するレンズシフトとは対極にあるソリューションだと、理解しておくのが良いかなと思います。

【総括】プロジェクターが斜めになる問題

ここまで、プロジェクターが斜めになる問題の原因と、その解決策を4つの階層(①物理調整、②台形補正、③レンズシフト、④インテリジェント補正)に分けて解説してきました。どの機能を優先すべきか、私の考えるシナリオ別の最適解をまとめますね。

【シナリオA】画質最優先の専用シアタールーム推奨機能:レンズシフト搭載機

画質劣化は一切許容しないため、設置時にレンズシフトで光学的に位置を完璧に追い込み、台形補正機能は「オフ」にするのが鉄則です。設置の自由度も画質も両立できます。

【シナリオB】画質と利便性を両立したいリビング推奨機能:水平(横)台形補正機能(必須)+ あればレンズシフト

サイドテーブルなど、真正面以外に置く可能性が最も高い環境だからです。予算が許せばレンズシフト搭載機がベストですが、多くの場合、ある程度の画質劣化は許容(トレードオフ)して、「水平(横)台形補正」の利便性を取ることになるかなと思います。物理調整で補正量を最小限にする努力はしたいところです。

【シナリオC】手軽さが最優先の初心者・寝室利用推奨機能:インテリジェント補正搭載機(全自動台形補正、障害物回避など)

設置のたびに移動させたり、壁に家具やスイッチがあったりする環境(寝室の壁など)でも、電源を入れるだけで視聴できる手軽さが画質よりも優先されます。補正による画質劣化は割り切る、という選択ですね。

壁から数十センチで大画面を映す「超短焦点プロジェクター」の場合、歪みの原因が少し異なります。このタイプは投射角が極端に浅いため、プロジェクターの角度よりも「壁やスクリーンの平面性(平らかどうか)」が歪みに直結します。

普通の壁紙や、たわみやすいロールスクリーンだと、壁やスクリーンのわずかな凹凸や”たわみ”が、映像に波打つような大きな歪みとして強く影響してしまうんです。超短焦点モデルを使う場合は、平面性を保てる「超短焦点専用スクリーン」(テンション(張り)が維持されるタイプ)の利用が強く推奨されますね。

「プロジェクターが斜めになる」問題の解決策は一つではありませんが、高画質で視聴するための黄金律(優先順位)は、技術が進歩した今でも同じです。

【参考】

>>プロジェクターはやめた方がいいって聞くけど…後悔しない選択肢とは

>>プロジェクターで壁が焼けるなんて嘘?原因と綺麗に映す方法を解説

>>プロジェクターの画質が悪いのはなぜなの?原因と改善設定を徹底解説