食洗機で箸を正しく洗うためには、向きを意識することが重要です。向きを誤ると、汚れが落ちにくくなったり、箸が破損する原因になります。特に、食洗機の箸の向きと並べ方の基本ルールを知っておくことで、効率よく洗浄できます。

本記事では、食洗機の箸の向きを中心に、正しい使い方を解説します。菜箸の入れ方と入らない時の対策や、食洗機で箸が折れる原因と防ぐコツ、木製の箸と食洗機の相性もご紹介。

また、包丁やナイフの正しい入れ方を守ることで、刃こぼれやサビを防ぎ、安全に使用できます。加えて、食洗機用の箸立ては100均で手に入るのかという疑問など、手軽に食洗機の使い勝手を向上させる方法として参考になるでしょう。

さらに、フォークやスプーンを入れ可能る際の注意点を押さえることで、洗浄効率が上がり、食器同士の傷つきを防げます。もし食洗機で汚れが落ちない時の対処法を知っておけば、適切な洗浄方法を見直し、効果を最大化できます。

最後に、食洗機で洗ってはいけないもの一覧を確認し、適切な食器や調理器具を使用することで、食洗機の性能をいかしながら維持することが可能になるでしょう。

ジロー

ジロー様々なポイントを押さえることで、食洗機を最大限に活用してください。

【記事のポイント】

1.食洗機での箸の正しい向きと、並べ方のコツ

2.菜箸や長い箸の適切な入れ方や、入らない時の対策

3.箸が折れる原因や、木製箸の劣化を防ぐ方法

4.食洗機に適した、カトラリーの入れ方や注意点

食洗機で箸の向きは下向き?適切なセット方法

- 食洗機の箸の向きと並べ方の基本ルール

- 菜箸の入れ方と入らないときの対策

- 食洗機で箸が折れる原因と防ぐコツ

- 木製の箸は剥げる?食洗機との相性とは…

- 包丁やナイフの正しい入れ方

食洗機の箸の向きと並べ方の基本ルール

食洗機で箸を正しく洗うためには、向きと並べ方に注意することが重要です。適切にセットしないと汚れが落ちにくくなったり、箸が破損したりする可能性があります。

まず、箸の向きは「先端を下向き」にするのが基本です。箸は軽いため、上向きにセットすると洗浄中の水流で動いてしまい、汚れが十分に落ちません。特に小物入れの中で不安定になりやすく、洗浄ムラが発生することがあります。そのため、先端を下向きにして、固定できるように並べるのが望ましいです。

次に、箸の並べ方ですが、「間隔を適度に空けて配置する」ことがポイントになります。箸同士が密着しすぎると、水流がうまく当たらず、汚れが残りやすくなります。可能であれば、1本ずつ仕切りのある箸立てに入れると、ばらけて洗浄効果が向上します。

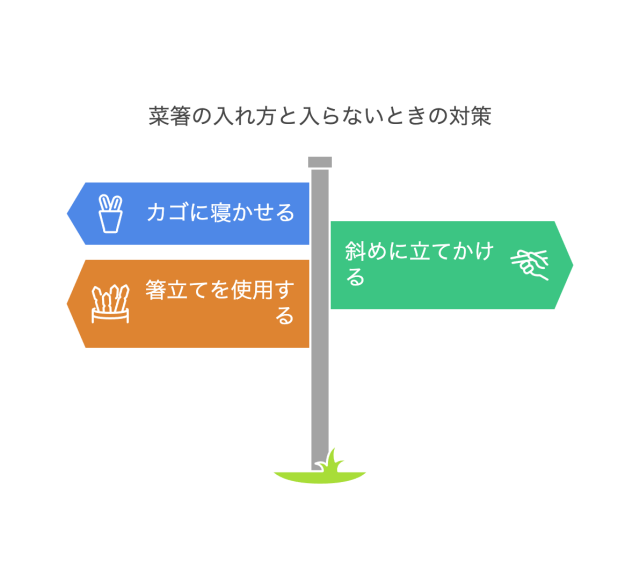

また、長さのある菜箸は小物入れに収まらないことがあります。その場合は、カゴの隙間に水平に寝かせるか、斜めに立てかけるようにするとよいでしょう。ただし、カゴからはみ出してしまうと、回転ノズルの動きを妨げることがあるため、配置には注意が必要です。

さらに、木製の箸や塗装された箸を使用している場合は、食洗機の高温による劣化や剥がれが起こる可能性があるため、取り扱いに気を付けましょう。

正しい向きと並べ方を意識すれば、箸の汚れを効率よく落とし、清潔な状態を保つことができます。

食洗機を活用する際は、これらのポイントを意識してセットすると、より効果的に洗浄できるでしょう。

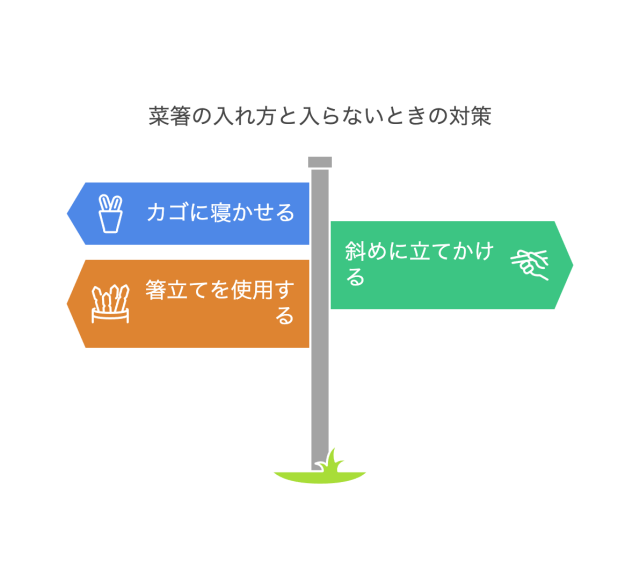

菜箸の入れ方と入らないときの対策

食洗機で菜箸を洗う際は、正しい入れ方を知っておくことが重要です。通常の箸よりも長さがあるため、小物入れに入らなかったり、食洗機内で動いてしまったりすることがあります。

適切にセットすれば、しっかり洗浄できるだけでなく、故障や破損を防ぐことにもつながります。

まず、菜箸の基本的な入れ方として、小物入れの底につかない程度の長さであれば、他の箸と同じように「先端を下向き」にしてセットするのが適切です。こうすることで、水流が汚れた部分に当たりやすくなり、洗浄効果を高めることができます。

しかし、菜箸は一般的に23cm以上の長さがあるため、小物入れに収まらないこともあります。その場合は、以下の方法を試してみましょう。

1.カゴに寝かせて配置する

小物入れに収まらない場合は、カゴのスペースに水平に寝かせるとよいでしょう。ただし、食器と密着しないよう、間隔を空けて並べることがポイントです。また、ノズルの動きを妨げないよう、できるだけカゴの端に配置すると安心です。

2.斜めに立てかける

カゴのピンを活用し、菜箸を斜めに立てかける方法も有効です。この際、菜箸同士が重ならないように並べることで、水流が行き届きやすくなります。

3.専用の箸立てを使用する

食洗機用の箸立ての中には、菜箸を固定しやすいサイズのものもあります。特に100均やホームセンターで販売されている後付けの箸立てを活用すれば、長い菜箸も安定してセットできます。

なお、木製の菜箸は高温や長時間の水流にさらされることで、劣化や変色が起こることがあります。食洗機で洗う場合は、食洗機対応のものを選ぶと安心です。

これらの方法を試せば、菜箸がうまく入らないときの問題を解決しつつ、効率的に洗浄することができます。

毎回のセットがスムーズにできるよう、自宅の食洗機に適した配置を見つけてみましょう。

食洗機で箸が折れる原因と防ぐコツ

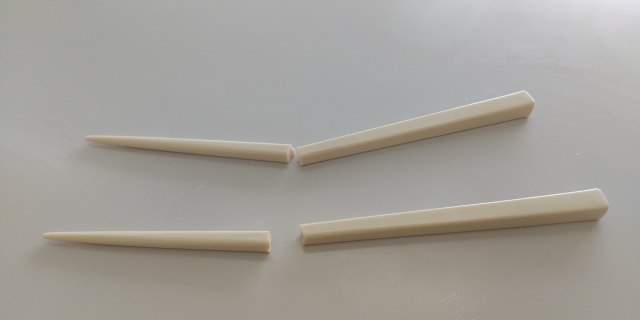

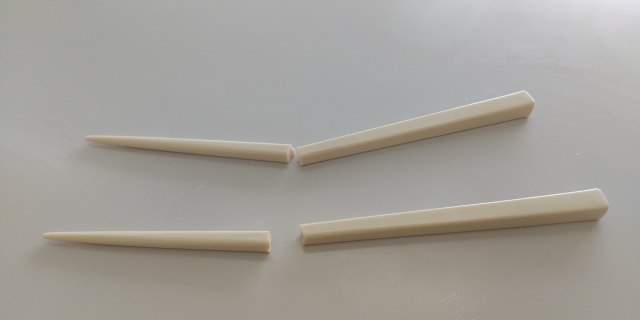

食洗機を使用していると、箸が折れたり、ヒビが入ったりすることがあります。こうしたトラブルは、入れ方や素材の選び方を工夫することで防ぐことが可能です。ここでは、箸が折れてしまう原因と、それを防ぐためのポイントについて解説します。

箸が折れる主な原因

1.食洗機内での衝撃

食洗機は強い水流を噴射しながら洗浄するため、食器やカトラリー同士がぶつかることがあります。特に箸が小物入れの中で動いてしまうと、衝撃を受けて折れることがあります。

2.箸の素材が食洗機に適していない

木製や竹製の箸は、水分を吸収しやすく、高温の乾燥工程によってひび割れや折れの原因になります。特に塗装が施されていない箸は、劣化が早まることがあります。

3.長すぎる箸を無理にセットしている

食洗機の小物入れに対して長すぎる箸を入れると、ノズルやカゴに引っかかり、洗浄中に折れてしまうことがあります。特に菜箸などの長い箸は、適切な配置を考える必要があります。

箸が折れるのを防ぐコツ

1.小物入れにしっかりと固定する

箸を下向きに入れるだけでなく、ばらけないように仕切りのある箸立てを利用すると安定します。また、箸が重ならないように配置することで、洗浄ムラも防ぐことができます。

2.食洗機対応の箸を選ぶ

プラスチック製や樹脂加工が施された箸は、食洗機の高温や水流にも強いため、折れにくくなります。特に「食洗機対応」と明記されたものを選ぶと、耐久性が向上します。

3.長い箸は寝かせるか、専用のカゴを使う

菜箸などの長い箸は、無理に立てて入れず、食洗機のカゴに寝かせると破損のリスクを減らせます。また、長いカトラリーを収納できる専用のカゴを利用するのもおすすめです。

4.木製や竹製の箸は手洗いを検討する

木や竹は高温に弱く、繰り返し食洗機で洗うことで劣化しやすくなります。お気に入りの木製箸を長持ちさせたい場合は、手洗いをするのが安心です。

食洗機の利便性を活かしつつ、箸が折れないように工夫すれば、長く清潔に使うことができます。

正しい入れ方と適切な素材選びを意識して、安心して食洗機を活用しましょう。

木製の箸は剥げる?食洗機との相性とは…

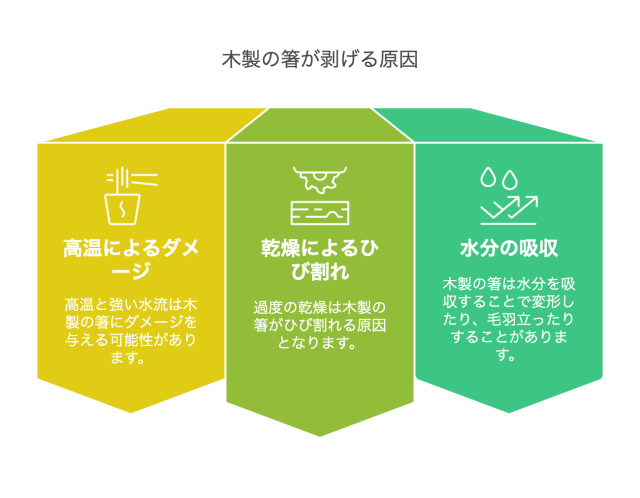

木製の箸を食洗機で洗うと、塗装が剥げたり、ひび割れたりすることがあります。これは、食洗機の洗浄方式や乾燥機能が、木の特性と相性が悪いためです。

木製箸を長く使いたい場合は、食洗機の影響を理解し、適切なケアをすることが大切です。

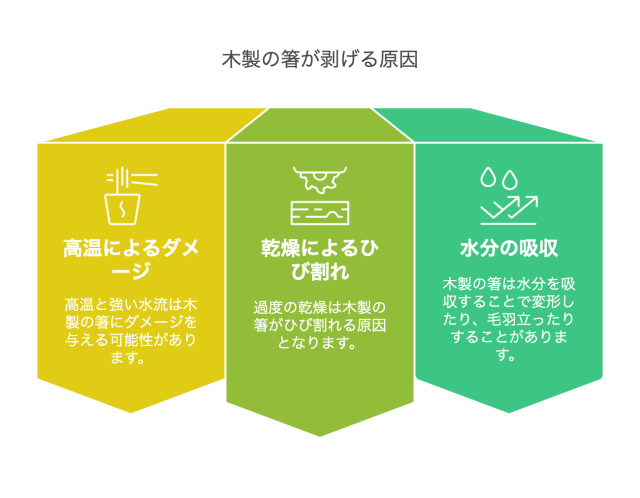

木製の箸が剥げる原因

1.高温と強い水流によるダメージ

食洗機は、高温のお湯を強力な水流で噴射して洗浄します。この過程で、木製箸の表面に施された塗装が徐々に剥がれてしまうことがあります。特にウレタン塗装や漆塗りの箸は、耐水性があるものの、繰り返し食洗機で洗うことで劣化が進みやすくなります。

2.乾燥機能によるひび割れ

食洗機の乾燥工程では、高温の熱風や蒸気が使われることが多く、木が乾燥しすぎてひび割れる原因になります。木は湿度の変化に敏感な素材であり、急激な乾燥にさらされると割れやすくなるのです。

3.水分の吸収による劣化

木は水を吸収しやすい性質を持っています。食洗機の洗浄中に水を含んだ木製箸が、乾燥時に急激に乾くことで、変形したり、毛羽立ったりすることがあります。これが続くと、表面の塗装が剥がれやすくなります。

食洗機と相性の良い木製箸の選び方

木製の箸を食洗機で使いたい場合は、以下のポイントに注意して選ぶとよいでしょう。

1.「食洗機対応」の表示があるものを選ぶ

最近では、食洗機の高温や水流に耐えられるように加工された木製箸も、販売されています。「食洗機対応」「耐熱加工済み」と記載されているものは、通常の木製箸よりも耐久性が高く、劣化しにくくなっています。

2.ウレタン塗装のものを選ぶ

塗装の種類によっても耐久性は異なります。漆塗りの箸は、風合いが美しいものの、食洗機では塗装が剥がれやすいため注意が必要です。一方、ウレタン塗装の箸は比較的耐水性があり、食洗機の影響を受けにくい傾向があります。

3.厚みがあり、頑丈な木製箸を選ぶ

細くて繊細な木製箸よりも、少し厚みがあり頑丈な作りの箸の方が、食洗機での負担に耐えやすくなります。

木製箸を食洗機で使う際の注意点

どうしても木製箸を食洗機で洗いたい場合は、以下の方法を試すと劣化を抑えることができます。

1.乾燥機能を使わず、自然乾燥させる

乾燥機能をオフにし、洗浄後にすぐ取り出して自然乾燥させることで、ひび割れや塗装の剥がれを軽減できます。

2.使用後すぐに洗浄し、長時間放置しない

食べ物の油や汚れが木に染み込むと、落ちにくくなります。使った後はすぐに洗うことで、強力な洗剤や長時間の水洗いを避けることができます。

3.食洗機の温度設定を低めにする

温度を低めに設定できる食洗機であれば、高温によるダメージを軽減できます。

木製の箸は、手触りや口当たりの良さが魅力ですが、食洗機での使用には向かない点もあります。

お気に入りの箸を長持ちさせるために、食洗機の影響を理解し、適切に扱うことが大切です。

包丁やナイフの正しい入れ方

食洗機で包丁やナイフを洗う際は、入れ方を間違えると刃こぼれやサビの原因になり、さらには安全面でも問題が生じることがあります。ここでは、包丁やナイフを食洗機に入れる際の基本ルールと注意点を解説します。

包丁やナイフの基本的な入れ方

1.刃を下向きにしてセットする

包丁やナイフを立てて入れる場合は、刃が下向きになるようにセットするのが基本です。刃が上を向いていると、取り出す際に手を傷つけるリスクが高くなります。また、刃先が食器やカゴに当たってしまい、刃こぼれの原因になることもあります。

2.専用の包丁ホルダーを活用する

食洗機には、包丁やナイフを固定する専用ホルダーが付属している場合があります。このホルダーを使用すると、洗浄中に包丁が動かず、安全に洗うことができます。もしホルダーがない場合は、包丁が他の食器にぶつからないよう、安定した場所にセットすることが重要です。

3.持ち手が上になるように配置する

包丁をカゴに寝かせて入れる場合は、持ち手を上にしてセットしましょう。刃先が上向きや横向きになっていると、他の食器と接触して傷がついたり、取り出す際に危険が伴ったりするため注意が必要です。

包丁やナイフを入れる際の注意点

1.過密にならないように配置する

包丁やナイフを無理に詰め込むと、洗浄時に他の食器とぶつかり、刃が傷つく可能性があります。適度な間隔を空けて配置し、水流がしっかりと当たるようにしましょう。

2.ステンレス製以外の包丁は手洗いが推奨される

炭素鋼やセラミック製の包丁は、食洗機で洗うとサビや割れの原因になるため、基本的には手洗いが推奨されます。ステンレス製の包丁であっても、長時間水分にさらされるとサビが発生しやすくなるため、洗浄後はすぐに乾燥させることが大切です。

3.食洗機用洗剤の成分にも注意する

食洗機専用の洗剤には強いアルカリ性成分が含まれていることがあり、これが包丁の金属表面を傷めることがあります。特に高品質な包丁を使用している場合は、できるだけ手洗いをするか、食洗機対応の洗剤を選ぶとよいでしょう。

4.食洗機の高温乾燥を避ける

高温の乾燥機能は、包丁の持ち手部分(特に木製やプラスチック製)にダメージを与える可能性があります。持ち手のひび割れや変形を防ぐために、乾燥機能を使わず、洗浄後すぐに取り出して拭き取るのがおすすめです。

食洗機に適した包丁の種類

すべての包丁が食洗機に適しているわけではありません。以下の包丁は食洗機での洗浄が比較的安全ですが、できるだけ丁寧に扱うことが重要です。

- ステンレス製の包丁(サビに強いが、長時間の放置はNG)

- オールステンレス包丁(持ち手部分も金属製で耐久性が高い)

- 食洗機対応と明記された包丁(メーカーが食洗機対応として推奨しているもの)

一方で、以下の包丁は食洗機での洗浄を避けるべきです。

- 炭素鋼の包丁(サビが発生しやすい)

- セラミックナイフ(衝撃に弱く、破損しやすい)

- 木製の持ち手の包丁(乾燥時にひび割れが発生しやすい)

食洗機で包丁やナイフを洗う際は、正しい入れ方を守ることで安全に使用できます。刃を下向きにしてセットし、専用ホルダーがある場合は積極的に活用しましょう。

また、過密にしないことや、食洗機の高温乾燥を避けることも大切です。

食洗機の箸の向きで洗浄力アップ!効率的な使い方

- 食洗機用の箸立ては100均で手に入る?

- フォークやスプーンを入れる際の注意点

- 食洗機で汚れが落ちない時の対処法

- 食洗機で洗ってはいけないもの一覧

- 食洗機の箸の向きでよくある質問

食洗機用の箸立ては100均で手に入る?

食洗機を使う際、箸を正しくセットできる箸立てがあると、洗浄効果が向上し、箸が動いて汚れが落ちにくくなるのを防げます。では、食洗機用の箸立ては100均で手に入るのでしょうか?

ここでは、100均で購入できる商品と選び方のポイントを解説します。

| カテゴリ | 詳細 |

|---|---|

| 100均で手に入る食洗機用の箸立て | ステンレス製やプラスチック製のカトラリーボックス フック付きの吊り下げタイプ 自立式の小物入れ |

| 100均の箸立てを選ぶ際のポイント | 食洗機対応かどうかを確認する 固定できるかどうかをチェックする 通気性がよいデザインを選ぶ |

100均で手に入る食洗機用の箸立て

最近の100円ショップでは、食洗機で使える便利なアイテムが充実しており、以下のような箸立てが販売されていることがあります。

1.ステンレス製やプラスチック製のカトラリーボックス

小さめのカゴ状になっているカトラリーボックスは、スプーンやフォークだけでなく、箸も収納できるため、食洗機での使用に適しています。特にステンレス製は耐久性があり、長く使えるのが特徴です。

2.フック付きの吊り下げタイプ

一部の100均では、食洗機のカゴに引っ掛けられるフック付きのカトラリー入れが販売されています。これを利用すれば、食洗機のスペースを有効活用しながら箸を固定できます。

3.自立式の小物入れ

食洗機のカゴの中に置ける自立式の小物入れは、細長い箸やスプーンをまとめて入れられるため便利です。プラスチック製が多く、軽量なのがメリットですが、耐久性には注意が必要です。

100均の箸立てを選ぶ際のポイント

1.食洗機対応かどうかを確認する

100均で販売されているカトラリーケースや小物入れの中には、食洗機での使用が推奨されていないものもあります。購入前に、耐熱温度や食洗機対応の有無を確認することが大切です。

2.固定できるかどうかをチェックする

食洗機の水流で箸立てが動いてしまうと、箸が汚れたままになる可能性があります。カゴにしっかり固定できるタイプや、重みのあるものを選ぶと安心です。

3.通気性がよいデザインを選ぶ

箸やスプーンを洗った後、しっかり乾燥できるように、通気性のあるメッシュ状のデザインがおすすめです。水が溜まりやすい密閉型のものは、乾燥が不十分になりやすいため注意しましょう。

100均以外の選択肢

100均で箸立てが見つからない場合は、ホームセンターや通販サイトで探してみるのも一つの方法です。特に、以下のような商品が人気です。

1.食洗機専用のカトラリーケース(メーカー純正品)

メーカー純正のカトラリーケースは、食洗機に最適なサイズで設計されているため、安定して使えます。価格は100均の商品よりも高くなりますが、長期間使うことを考えるとコスパは悪くありません。

2.シリコン製のカゴ

シリコン製のカゴは、耐熱性があり食洗機で使用しても劣化しにくいのが特徴です。また、柔軟性があるため、食洗機のカゴにフィットしやすいというメリットもあります。

100均では、食洗機用の箸立てとして使えるアイテムが販売されていることがあります。ただし、すべてのカトラリーケースが食洗機対応ではないため、耐熱性や固定のしやすさを確認することが重要です。

もし100均で適したものが見つからない場合は、ホームセンターやネット通販で食洗機専用のものを探すのも良い方法です。

フォークやスプーンを入れる際の注意点

食洗機でフォークやスプーンを洗うときは、正しい入れ方を守らないと汚れが落ちにくくなったり、傷がついたりすることがあります。特に、カトラリー同士が重なってしまうと、洗浄効果が低下するため注意が必要です。

ここでは、フォークやスプーンを食洗機に入れる際のポイントを解説します。

フォークやスプーンの基本的な入れ方

1.汚れた面を上向きにする

フォークやスプーンは、口が触れる部分や食べ物の残りがつきやすい部分がしっかり洗われるように、上向きに入れるのが基本です。特にスプーンは下向きに入れると重なりやすく、汚れが落ちにくくなるため注意しましょう。

2.小物入れにしっかりセットする

食洗機にはカトラリー専用の小物入れがある場合が多いため、スプーンやフォークを確実に収めるようにしましょう。小物入れがない場合は、カゴの中でバラけるように配置し、重ならないようにすることが重要です。

3.適度に間隔を空ける

フォークやスプーンを詰め込みすぎると、洗浄水が均等に当たらず、洗い残しの原因になります。カトラリーが動かない程度の間隔を空けながら、適切に配置することが大切です。

フォークやスプーンを入れる際の注意点

1.重ならないように並べる

スプーン同士が重なってしまうと、水流が当たりにくくなり、汚れが落ちにくくなります。特にスプーンは凹凸があるため、向きを揃えずに少しずつ角度を変えて入れると、洗浄効果が向上します。

2.フォークの向きに注意する

フォークの先端が下向きになっていると、他の食器と接触して傷がつくことがあります。特に、ステンレス製のフォークは刃が鋭いため、食洗機内で他の食器を傷つけないように、適切な位置にセットしましょう。

3.持ち手が小物入れからはみ出さないようにする

カトラリーを小物入れにセットする際、持ち手が長すぎるとノズルの回転を妨げてしまうことがあります。食洗機の構造に合わせて、持ち手の長さが適切なものを選ぶことがポイントです。

4.食洗機対応のカトラリーを使用する

一部のカトラリーは、食洗機の高温洗浄や乾燥によって変色やサビが発生することがあります。特に、銀メッキやアルミ製のフォーク・スプーンは劣化しやすいため、食洗機対応のものを使用するのが安心です。

5.洗浄後はすぐに取り出して拭く

食洗機で洗った後、スプーンやフォークに水滴が残ることがあります。そのまま放置すると水アカやシミの原因になるため、洗浄が終わったらすぐに取り出して拭き取るのがおすすめです。

フォークやスプーンを食洗機に入れる際は、「汚れた部分を上向きにする・重ならないように並べる・小物入れにしっかりセットする」といった、ポイントを守ることが重要です。

正しい入れ方を意識しながら、食洗機の洗浄力を最大限に活用しましょう。

食洗機で汚れが落ちない時の対処法

食洗機を使っているのに汚れがしっかり落ちていないと、「手洗いのほうがいいのでは?」と感じることがあるかもしれません。しかし、食洗機は正しく使えば高い洗浄力を発揮します。

ここでは、食洗機で汚れが落ちないときの主な原因とその対策を紹介します。

食器の入れ方を見直す

1.汚れた面を内側に向ける

食洗機は、回転ノズルから噴射される水流で汚れを落とします。汚れがついている面を内側に向けて配置し、しっかりと水が当たるようにしましょう。特に、お皿を重ねてしまうと、間に水流が届かず汚れが残る原因になります。

2.詰め込みすぎない

食器をぎっしり詰めると、洗浄水が十分に行き渡らず、汚れが落ちにくくなります。食器同士の間隔を適度に空け、洗浄水が全体に届くように配置することが大切です。

カトラリーの向きを適切に調整する

箸やスプーン、フォークなどのカトラリー類は、小物入れに正しくセットすることが重要です。

- 箸は先端を下向きに入れる(動かないように固定する)

- スプーンやフォークは上向きに入れる(重ならないようにする)

洗剤の種類と量を適切に調整する

1.専用の洗剤を使用する

食洗機専用の洗剤を使わず、通常の食器用洗剤を入れると泡立ちすぎて洗浄力が低下します。必ず食洗機専用の洗剤を使用しましょう。

2.洗剤の量を適切に調整する

洗剤が多すぎると、泡が過剰に発生し、すすぎ残しの原因になります。逆に、少なすぎると油汚れがしっかり落ちません。洗剤の使用量は、メーカーの推奨量を守るのがベストです。

予洗いを適切に行う

1.焦げ付きやこびりついた汚れは軽く落としておく

カレーやミートソースなどの濃いソース類、焦げ付きのある食器は、食洗機に入れる前に軽くこすり洗いをすると、洗浄効果が高まります。特に、卵やチーズなどのタンパク質汚れは熱で固まるため、ぬるま湯で軽く流しておくのがおすすめです。

ノズルやフィルターの詰まりをチェックする

1.ノズルが詰まっていないか確認する

食洗機のノズルが汚れで詰まっていると、洗浄水が十分に噴射されず、食器がきれいに洗えなくなります。定期的にノズルの穴を確認し、詰まりがある場合は取り除きましょう。

2.フィルターを定期的に掃除する

食洗機のフィルターには、食べカスや油汚れが溜まりやすいです。フィルターが汚れていると、排水がスムーズに行われず、汚れが再付着する原因になります。最低でも、週に1回はフィルターを掃除するようにしましょう。

食洗機の設定を調整する

1.温水洗浄モードを活用する

油汚れやこびりつきが落ちにくい場合は、高温モードで洗うのがおすすめです。通常のモードでは汚れが残りやすい場合でも、温水で洗うことで洗浄力が向上します。

2.洗浄時間を長めに設定する

短時間モードは省エネにはなりますが、洗浄力が落ちることがあります。汚れがしっかり落ちるように、標準または強力洗浄モードを選びましょう。

食器の詰め込みすぎやノズルの詰まりは、洗浄力を大きく低下させる要因です。

適切な使い方を実践し、食洗機の性能を最大限に活用しましょう。

食洗機で洗ってはいけないもの一覧

食洗機は便利な家電ですが、すべての食器や調理器具を洗えるわけではありません。食洗機の高温洗浄や強力な水流、専用洗剤の成分によって、劣化したり変形したりする素材があります。

ここでは、食洗機で洗ってはいけないものを種類ごとに紹介します。

| カテゴリ | 注意点 |

|---|---|

| 木製・竹製の食器やカトラリー | 水分を吸収しやすく、高温乾燥でひび割れや変形の恐れあり |

| 鉄・銅・アルミ製の調理器具 | 鉄は錆びやすく、銅やアルミは洗剤で変色することがある |

| 繊細なガラス製品やクリスタルグラス | 高温の水流で傷つきやすく、クリスタルガラスは白く濁る |

| 金や銀の装飾がある食器 | 洗剤成分で装飾が剥がれ、高温の水流でメッキが傷つく |

| プラスチック製品(耐熱性が低いもの) | 高温で変形・溶解の恐れがあり、水圧で飛ばされやすい |

| 包丁やナイフ(種類による) | 高温と水流で刃が劣化し、木製ハンドルは傷みやすい |

| 口が狭い容器やボトル | 水流が内部に届きにくく、洗剤のすすぎ残しが発生しやすい |

1.木製・竹製の食器やカトラリー

- 木や竹は水分を吸収しやすく、高温乾燥によってひび割れや変形を起こしやすい。

- 塗装が剥がれ、耐久性が低下することがある。

- 木製の箸やスプーン

- 竹製のまな板

- 漆塗りの器

2.鉄・銅・アルミ製の調理器具

- 鉄は水分に弱く、食洗機で洗うと錆びやすい。

- 銅やアルミは、食洗機専用の洗剤と反応して変色することがある。

- 鉄製のフライパン(スキレット)

- 銅製の鍋やマグカップ

- アルミ製の弁当箱

3.繊細なガラス製品やクリスタルグラス

- 高温の水流により、傷がついたり割れたりしやすい。

- クリスタルガラスは洗剤のアルカリ成分で白く濁ることがある。

- クリスタル製のワイングラス

- 手作りのガラスコップ

- 薄い耐熱ガラスのカップ

4.金や銀の装飾がある食器

- 食洗機の洗剤に含まれる成分で、金や銀の装飾が剥がれてしまう。

- 高温の水流でメッキが傷つきやすい。

- 金縁のティーカップ

- 銀メッキのフォークやスプーン

- アンティークの陶磁器

5.プラスチック製品(耐熱性が低いもの)

- 高温で変形や溶ける可能性がある。

- 軽いため水圧で飛ばされ、食洗機内で破損することがある。

- 耐熱温度100℃以下のプラスチック容器

- 弁当箱のフタ(特にパッキン部分)

- 軽量の計量カップ

6.包丁やナイフ(種類による)

- 高温と水流の影響で刃が劣化し、切れ味が落ちる。

- 木製の持ち手が傷みやすい。

- 炭素鋼の包丁(錆びやすい)

- セラミックナイフ(衝撃に弱い)

- 木製ハンドルのナイフ

7.口が狭い容器やボトル

- ノズルの水流が内部に届きにくく、汚れが落ちにくい。

- 洗剤のすすぎ残しが発生しやすい。

- 水筒や魔法瓶

- 哺乳瓶(メーカーが食洗機対応を推奨していないもの)

- ガラス製の保存瓶

食器や調理器具の取扱説明書を確認し、「食洗機対応」の記載があるものだけを使用するのが安全です。

大切な食器を長持ちさせるためにも、適切なケアを心がけましょう。

食洗機の箸の向きでよくある質問

食洗機を使う際、箸の向きについて疑問を持つ人は多いです。ここでは、食洗機の箸の向きに関するよくある質問とその回答を紹介します。

- 箸は上向きと下向き、どちらが正解?

-

箸は「下向き」に入れるのが基本です。

食洗機では強い水流が発生するため、軽い箸を上向きにすると洗浄中に動いてしまい、汚れがしっかり落ちないことがあります。一方、箸を下向きにすると、小物入れの底に固定され、汚れた部分に水流が直接当たりやすくなります。

- スプーンやフォークの向きは箸と同じ?

-

スプーンやフォークは「上向き」にセットするのが正解です。

スプーンやフォークを下向きにすると、持ち手部分が重なりやすく、汚れた部分に水が十分に当たらなくなります。上向きにすることで、適度にバラけて水流が行き渡り、しっかり洗浄できます。ただし、食洗機の構造によっては例外もあるため、取扱説明書を確認するのが確実です。

- 菜箸も同じように下向きで良い?

-

菜箸は通常の箸とは異なり、「横に寝かせる」のがベストです。

菜箸は長さがあるため、小物入れに立てると上部がはみ出してしまい、ノズルの回転を妨げることがあります。そのため、菜箸はカゴの隙間に寝かせるか、長さに余裕がある場合は小物入れに斜めに入れるとよいでしょう。

- 箸が食洗機の小物入れからはみ出る場合はどうすればいい?

-

長い箸は無理に立てず、カゴの上段に寝かせるか、専用の箸立てを利用するとよいでしょう。

食洗機の小物入れには、対応可能な長さの目安があり、一般的には23cm以下が適しています。それ以上の長さの箸(特に菜箸など)は、食洗機内で正しく収まらず、ノズルの回転を妨げることがあるため注意が必要です。100均などで販売されている食洗機対応の箸立てを活用するのもおすすめです。

- 木製の箸を食洗機で洗っても大丈夫?

-

木製の箸は食洗機に入れると、塗装が剥がれたり、ひび割れたりする可能性があるため、基本的には手洗いが推奨されます。

食洗機の高温洗浄や乾燥工程は、木製の箸にとってダメージが大きく、劣化を早める原因になります。長持ちさせるためには、手洗いしてすぐに水気を拭き取るのが理想的です。ただし、一部の木製箸は「食洗機対応」として作られているものもあるため、購入時に確認するとよいでしょう。

- 箸が折れたり変形したりするのはなぜ?

-

主な原因は、「熱による劣化」「食洗機内での衝撃」「長時間の水分吸収」の3つです。

- 食洗機の箸立てが汚れやすいのはなぜ?

-

食洗機の箸立てには、食べカスや油汚れが溜まりやすいため、定期的な掃除が必要です。

箸立ては細かい網目状になっていることが多く、食器から流れ落ちた汚れが溜まりやすい部分です。そのまま放置すると、カビやぬめりが発生し、衛生面で問題が出る可能性があります。

適切な入れ方を守れば、箸の洗浄力を最大限に高めることができ、清潔で快適な食器洗いが実現できます。

食洗機の箸の向きと正しい並べ方のポイント総括

記事のポイントを、まとめます。

- 箸の向きは、基本的に先端を下向きにする

- 箸を上向きにすると水流で動き、汚れが落ちにくくなる

- 箸同士が密着しないよう、適度に間隔を空ける

- 小物入れの仕切りを活用すると、洗浄効果が上がる

- 菜箸は長いため寝かせるか、斜めに立てかけるのが適切

- カゴの隙間からはみ出すと、ノズルの回転を妨げることがある

- 木製や塗装された箸は、高温で劣化しやすい

- 箸が折れる原因は、水流の衝撃や食洗機内の動きによるもの

- プラスチック製の箸は、食洗機対応のものを選ぶと良い

- 長い箸は、専用のカトラリーケースを使うと安定する

- 100均の食洗機用箸立ては、固定しやすいものを選ぶ

- 箸立ては通気性が良いものを使うと、乾燥しやすい

- フォークやスプーンは、箸と異なり上向きに入れるのが基本

- 洗浄力を上げるには、食器の詰め込みすぎに注意する

- ノズルやフィルターの汚れを、定期的に掃除すると効果的

【参考】

>>超音波食洗機のデメリットとメリットを比較!最適な選択肢を徹底解説

>>食洗機でグラスが割れる原因って?防ぐための注意点と適切な対処法

>>食洗機のビルトインをやめた人の理由って?本音と後悔しない選び方

>>食洗機がピーピー鳴る原因と対処法って?異音の種類や修理の判断基準

>>食洗機のアース線はいらない?リスクと必要性や適切な接続方法を解説

>>食洗機にパイプユニッシュの使用はOK?正しい詰まりの対処法とは

>>食洗機専用洗剤の別の使い方とは?余った洗剤を無駄なく活用する方法

>>食洗機非対応で洗浄するとどうなる?素材別トラブルと見分け方のコツ

>>食洗機のゴムパッキン交換費用の相場って?原因や修理ポイントを解説