仕事から帰ってきて、締め付けていたネクタイを緩めたり、窮屈なパンプスを脱ぎ捨てたりしたその瞬間、ふとフローリングの床に大の字になってゴロゴロしたいと感じることはありませんか。

天井を高く感じるあの独特の開放感、手足を思い切り伸ばして重力から解放される感覚は、柔らかいソファに沈み込むのとはまた違った、人間としての根源的なリラックスタイムだと私は強く感じています。

特に私たち日本人は、古くから畳や板の間での「床座(ゆかざ)」の文化に親しんできたため、椅子生活が中心となった現代においても、床に近い位置で過ごすことにDNAレベルでの安心感を覚えるものです。

しかし、いざフローリングに直接寝転がってみると、そこにあるのは癒やしではなく、容赦ない「硬さ」と「冷たさ」です。数分もしないうちに背中や腰の骨が床に当たって痛みを感じたり、冬場であれば床下からの冷気が骨身に染みるような寒さが伝わってきたりして、結局すぐに起き上がってしまう…

そんな、切ない経験をしたことがある方も、多いのではないでしょうか。

この記事では、現代の硬質な住宅建材であるフローリングの上でも、まるで上質な畳の上のように快適に過ごすための具体的な対策や、失敗しないアイテム選びについて、私自身の長年の試行錯誤の経験も交えながら詳しくお話ししていきます。

ジロー

ジロー単なるインテリア論ではなく、身体的な負担を減らし、心身ともにリラックスできる「仕組みづくり」として解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【記事のポイント】

1.床で寝転ぶ際のストレスを、物理的に解消する具体的なアプローチ

2.お気に入りのラグを活かしつつ、クッション性を劇的に高める裏技アイテム

3.ソファを手放して部屋を広く使い、ゴロゴロできる空間を作るレイアウト術

4.床座生活最大の敵であるホコリから身を守り、清潔な環境を保つための掃除方法

フローリングでゴロゴロしたい夢を叶える痛み対策

床でくつろぐ際の最大の敵は、なんといってもあの逃げ場のない「硬さ」と、そこから来る不快な「底付き感」ですよね。

ここでは、なぜフローリングだと体が痛くなるのかというメカニズムを解剖学的な視点も交えて深掘りしつつ、今あるラグを活かす方法や、現代の住宅事情にマッチした便利なアイテムを使って、まるで雲の上にいるような極上の寝心地を実現するための対策を、徹底的にご紹介します。

- 床が痛い原因と体圧分散の重要性

- ラグを厚手にするふかぴたの口コミ

- 賃貸でも置けるおしゃれな置き畳

- 便利な長座布団やごろ寝マット

- ビーズクッションによる腰痛リスク

床が痛い原因と体圧分散の重要性

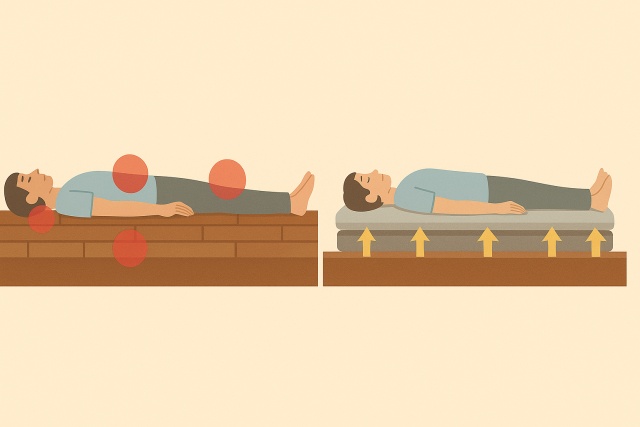

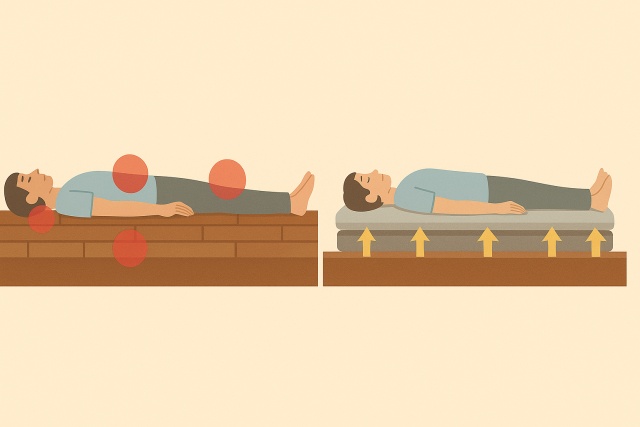

フローリングの上で横になると、最初はひんやりとして気持ちいいのですが、5分、10分と経つにつれて、背中や腰、あるいは骨盤のあたりがジンジンと痛くなってきますよね。これは床が硬いからという単純な理由だけではありません。より専門的に言えば、「体圧分散(たいあつぶんさん)」が全く行われていないことが、根本的な原因です。

人間の体は決して平らではなく、背骨のS字カーブやお尻の丸みなど、複雑な凹凸を持っています。特に仰向け(仰臥位)で寝た場合、後頭部、肩甲骨、肘、仙骨(お尻の真ん中の骨)、そして踵(かかと)といった骨が出っ張っている部分(骨的隆起部)だけで、全体重を支えることになります。

畳やカーペットであれば、素材自体が繊維の層で構成されているため、ある程度沈み込んで体の凹凸を受け止め、広い面積で体重を支えてくれます。しかし、木質のフローリングや複合フローリングは、表面硬度が高く、人間の体重程度ではミクロン単位でも変形しません。

その結果、体重の大部分が数センチ四方の狭い骨的隆起部に一点集中してしまいます。

この問題を解消するための、最重要キーワードが「底付き感の解消」です。

多くの人がやりがちな失敗が、「手触りが柔らかいだけの薄いラグ」を選んでしまうことです。表面がどれだけフワフワしたフランネル素材やマイクロファイバー素材でも、その下に十分な厚みと物理的な反発力がなければ、体重を支えきれずに体は床の硬さを、ダイレクトに感知してしまいます。

これを専門用語で「底付き感(Bottoming Out)」と呼びます。快適にゴロゴロするためには、単に表面が柔らかいだけでなく、体重を押し返す「反発弾性(Resilience)」と、床の硬さを体に伝えない物理的な厚みを持った中間層(インターフェース)を、床と体の間に意図的に構築することが不可欠なのです。

まずは「柔らかさ」よりも「厚みと反発力」を重視する意識改革から始めましょう。

ラグを厚手にするふかぴたの口コミ

「底付き感をなくすために厚手のラグが良いのは分かったけれど、今使っているお気に入りのデザインのラグがあるから、買い替えたくない…」そんなジレンマを抱えている方も、多いと思います。

私もそうでした。

薄手のキリム柄ラグや、ヴィンテージのラグなど、インテリアとして気に入っているものは大抵薄手で、クッション性は皆無です。その下に銀色のキャンプ用マットを敷いてみたり、ジョイントマットを敷いてみたりと試行錯誤しましたが、ズレるし、段差でつまづくし、見た目も悪いしで悩んでいました。

そんな時に出会い、私の床座ライフを劇的に変えたのが、既存のラグの下に敷く専用のアンダーラグ、通称「ふかぴた」のような製品です。

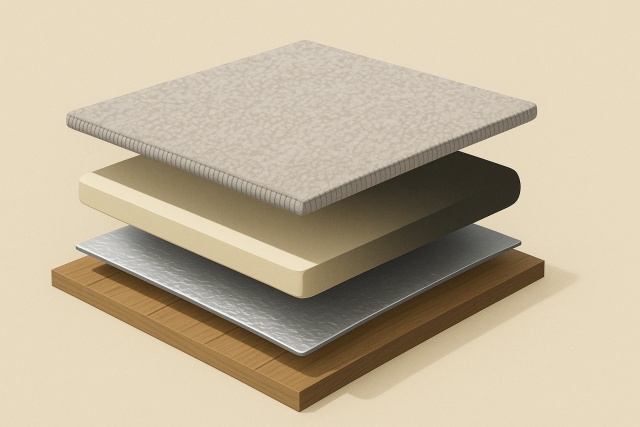

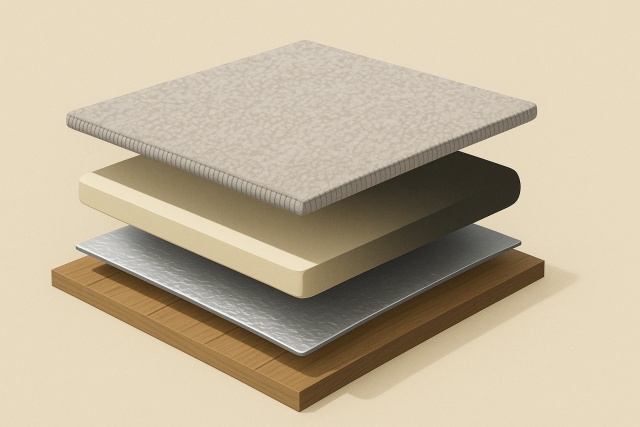

構造自体はシンプルで、厚さ10mm〜20mm程度の高反発ウレタンフォームが内蔵された下敷き専用のマットなのですが、これを手持ちの薄手ラグの下に敷くだけで、世界が変わります。

今までペラペラで床の冷たさを直に感じていたラグが、高級ホテルのフカフカのカーペットや薄手のお布団のような、重厚で包容力のある踏み心地に、進化するんです。足を踏み入れた瞬間の「むぎゅっ」とした沈み込みと、そこから押し返してくる反発力は、一度味わうと病みつきになります。

実際に導入したユーザーの口コミやレビューを見ても、

という、絶賛の声が多数寄せられています。私自身の実感としても、この一枚挟むという行為だけで、床でそのまま朝まで寝てしまっても、体がバキバキにならないレベルの快適性が手に入りました。

| 比較項目 | 薄手ラグ単体での使用 | 薄手ラグ + アンダーラグ(ふかぴた等) |

|---|---|---|

| クッション性 | × 低い(床の硬さをダイレクトに感じる) | ◎ 高い(お尻や肘が痛くなりにくい) |

| 防音効果 | △ ほぼ無し(落下音などが響く) | ◯ ある程度有効(足音や衝撃音を吸収) |

| ズレ防止 | △ 滑り止めがないと危険 | ◎ 表面・裏面ともに強力な滑り止め加工 |

| メンテナンス | ◯ 洗濯機で丸洗い可能 | ◎ 上のラグだけ外して洗えばOK(衛生的) |

| コスト | – | 数千円の追加投資で高級ラグ並みの質感へ |

特筆すべきは、「メンテナンス性」の高さです。極厚のラグは確かに快適ですが、自宅の洗濯機に入らないことが多く、コインランドリーに持ち込んだりクリーニングに出したりと維持費がかさみます。

しかし、この「重ね敷きシステム」なら、肌に触れる上の薄手ラグだけを頻繁に洗濯し、下のアンダーラグは定期的に陰干しするだけで済むため、ハウスダストや皮脂汚れが気になるゴロゴロ派にとっては、衛生面でも理にかなった最強のソリューションと言えるでしょう。

これから床座生活を始めるなら、まずはこのアイテムの導入を検討することをおすすめします。

賃貸でも置けるおしゃれな置き畳

「ラグもいいけれど、やっぱり日本人ならい草の香りに包まれてゴロゴロしたい」という、願望などもありますよね。しかし、現代の賃貸マンションや建売住宅では、和室が排除され、オールフローリングの物件が主流です。リフォームで畳を敷き詰めるのは費用もかかりますし、

賃貸では原状回復の問題で不可能です。そこで強力な選択肢となってくるのが「置き畳(ユニット畳)」です。

最新の製品は、驚くほど進化しています。厚さは1.5cm〜2.5cm程度と非常に薄型でありながら、内部にクッション材やインシュレーションボードを積層することで、畳特有の適度な硬さと弾力を見事に再現しています。

フローリングの上にパズルのように並べて置くだけで、そこがあっという間に小上がりのような特別なリラックススペースに変わります。施工工事が不要なので、届いたその日から和のくつろぎを手に入れることができます。

デザイン面でも、縁(ヘリ)のない「琉球畳風」のタイプが圧倒的に人気です。正方形の畳を、目の向きを互い違いにして敷くことで、光の反射によって市松模様が浮かび上がる様子は非常にモダンで、北欧風のインテリアや無機質なモノトーンの部屋にも違和感なく溶け込みます。

和室を作るのではなく、JAPANESE MODERNなリラックスコーナーを作る感覚ですね。カラーバリエーションも豊富で、墨色(ブラック)や灰桜色(グレー)、藍色(ネイビー)など、従来の畳の概念を覆すようなスタイリッシュな製品が多く出回っています。

ただし、導入に際して絶対に注意してほしいのが「滑り対策」です。最近の置き畳は軽量化されているため、大人が勢いよく寝転がったり、子供が走ったりすると、フローリングの上でスケートのように滑ってズレてしまうことがあります。これは転倒のリスクだけでなく、畳同士に隙間ができてゴミが溜まる原因にもなります。

製品に付属している滑り止めだけでは不十分な場合が多いので、100円ショップやホームセンターで売っている「ラグ用強力滑り止めシート」を別途購入し、四隅にしっかり貼り付けて固定することを強くおすすめします。

冬はこたつを置くベースとしても最適ですので、季節に合わせたフレキシブルな使い方ができるのも、置き畳の大きな魅力です。

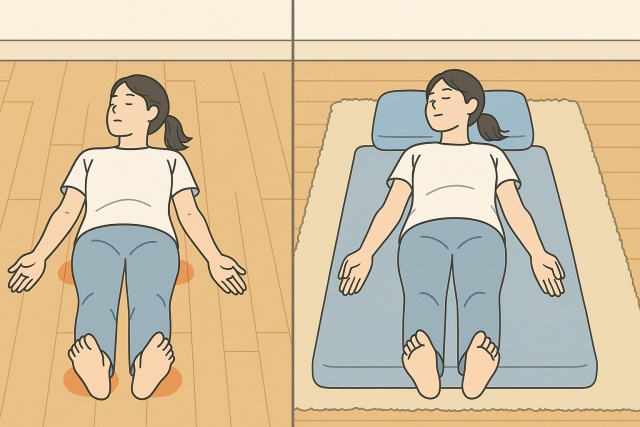

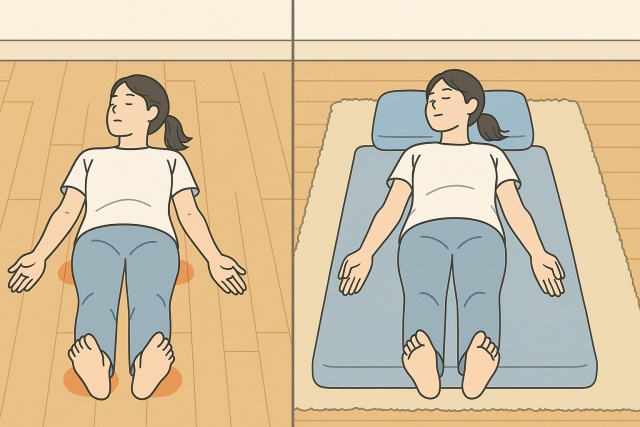

便利な長座布団やごろ寝マット

部屋全体に何かを敷くのは掃除が面倒だし、必要なときだけゴロゴロしたいという、ミニマリスト的思考や効率重視の方には、「ごろ寝マット」や「長座布団」という選択肢が、ベストアンサーになります。

サイズとしては幅68cm×長さ120cm、あるいは大人の男性でも余裕を持って寝られる180cmくらいのものが一般的です。このアイテムの最大の魅力は、その「機動力」と「パーソナルスペース感」にあります。

一般的な綿の座布団とは異なり、これらの中材には「固綿(かためん)」と呼ばれる、ポリエステル繊維を圧縮して板状にした素材が芯に使われていることが多いのが特徴です。この固綿があるおかげで、厚みが数センチしかなくても床付き感が少なく、背中をしっかりと支えてくれます。

特に腰痛持ちの方にとっては、柔らかすぎるクッションよりも、ある程度の硬さがあるこのタイプのマットの方が、寝返りが打ちやすく腰への負担が少ないと、感じることが多いでしょう。

使わないときはクルクルと丸めて紐で縛ったり、三つ折りにしたりしてクローゼットや部屋の隅に収納できるため、リビングを常に広く保つことができます。また、普段はソファの足元に敷いてオットマン(足置き)として使ったり、ヨガやストレッチをする際のマット代わりにしたりと、多用途に使えるのも嬉しいポイントです。

友人が泊まりに来た際には、簡易的なベッドとしても機能します。「ゴロゴロしたいけれど、部屋が狭くなるのは嫌だ」「掃除の邪魔になるものは置きたくない」という方にとっては、これ一つあれば欲求を満たせる、非常にコストパフォーマンスの高いアイテムだと言えるでしょう。

ニトリや無印良品などでも手軽に購入できるので、まずはここからスタートしてみるのも良いかもしれません。

ビーズクッションによる腰痛リスク

「人をダメにするクッション…」というキャッチコピーで、一世を風靡した微粒子ビーズクッション。体に吸い付くようなフィット感は唯一無二で、一度座ると二度と立ち上がりたくなくなるあの感覚は、まさに至福ですよね。

しかし、フローリングでゴロゴロする生活のメイン拠点としてこれを使用することには、人間工学的な観点から少し警鐘を鳴らす必要があります。実は、使い方を間違えると「腰痛製造機」になってしまう、可能性があるのです。

体を支える固定力がない

ビーズクッションの最大の特徴である流動性は、裏を返せば「体を支える固定力がない」ことを意味します。深く沈み込むことで、体幹を支える筋肉(インナーマッスル)が完全にオフの状態になり、一見楽に感じますが、長時間そのままでいると脊柱(背骨)の自然なS字カーブが崩壊し、極端な後弯(猫背)姿勢で固定されてしまいます。

立ち上がり動作

さらに問題なのが、「立ち上がり動作」です。深く体が埋まった状態から起き上がろうとすると、足の踏ん張りが効きにくく、床反力を利用できないため、腹筋や背筋を使って強引に体を持ち上げる必要があります。この瞬間的な高負荷が、腰に爆弾を抱えている人にとっては致命的なトリガーになりかねません。

では、ビーズクッションは悪なのかというと、決してそうではありません。

私のおすすめの使い方は、ビーズクッションをベッドにするのではなく、「可変性のある背もたれ」として使うことです。体の下には高反発なマットや長座布団を敷いて骨盤を安定させ、背中や頭だけをクッションに預ける。これなら姿勢も崩れにくく、腰への負担を最小限に抑えながら、読書やスマホいじりに最適な角度をキープできます。

「埋もれる」のではなく「寄りかかる」。この意識を持つだけで、ビーズクッションは最強のパートナーになります。

フローリングでゴロゴロしたい生活の快適空間作り

痛みに対する物理的な対策ができたら、次はいよいよ空間そのものをアップデートしていきましょう。ソファをなくして広々とした空間を手に入れたり、季節ごとの不快感を科学的に解消したりすることで、床座生活の質(Quality of Floor Life)はもっと向上します。

ここでは、環境設定やインテリアコーディネートの観点から、ゴロゴロ生活を豊かにする方法について解説します。

- 賃貸のソファなしレイアウト術

- 冬の寒さはアルミ断熱で防ぐ

- 置き畳のカビ対策と夏の湿気

- 床座生活で重要な掃除の手順

- フローリングでゴロゴロしたい毎日の総括

賃貸のソファなしレイアウト術

フローリングでゴロゴロしたいという欲求に従って思い切った選択をするなら、いっそのことリビングから「ソファ」という最大の家具を断捨離してしまうのも一つの有効な戦略です。特に、日本の都市部に多い10畳〜12畳程度のLDKや、8畳以下のリビングダイニングの場合、ソファを撤去するだけで得られるメリットは計り知れません。

まず、視線を遮る背の高い家具がなくなることで、部屋に入った瞬間の抜け感が劇的に向上し、実際の平米数以上に部屋が広く感じられます。そして何より、床面全体がフリースペースになるため、ヨガをしたり、子供とおもちゃを広げて遊んだり、洗濯物を畳んだりと、空間の使い道が無限に広がります。

家具の足がないため、ルンバなどのロボット掃除機が迷子にならず、部屋の隅々まで掃除してくれるという副次的なメリットもあります。実際にソファを手放した多くの人が、なぜあんなに大きな家具にこだわっていたんだろうと口を揃えます。

ただ、何もないフローリングだけの部屋は、どうしても殺風景あるいは引っ越し直後のような、寒々しい印象になりがちです。そこで重要になるのが、空間に意味を持たせる「ゾーニング(領域区分)」というテクニックです。だだっ広い空間を漫然と使うのではなく、ラグや家具の配置で見えない境界線を作ります。

1.リラックスゾーン(聖域)

厚手のラグや置き畳を敷き、クッションやプフを配置して、素足や寝転びを許容するエリア。部屋の奥やコーナー部分に作ると落ち着きます。

2.アクティブ・通路ゾーン

何も敷かず、スリッパ歩行や掃除のしやすさを優先するエリア。ダイニングテーブル周りや動線上がこれに当たります。

このようにメリハリをつけることで、だらしない部屋ではなく「意図的に床座を選んでいる部屋」という洗練された印象になります。また、背の低い「プフ(モロッコ風クッション)」や、床置きのアート、大きめの観葉植物などを点在させることで、視線の重心を下げつつ、空間にリズムと彩りを与えることができます。

「床に近い暮らし」ならではの視点の低さを活かした、インテリアを楽しんでみてください。

冬の寒さはアルミ断熱で防ぐ

床座生活を志す私たちが避けて通れない最大の障壁、それは「冬の底冷え」です。どれだけ厚手のラグを敷いても、フローリング材(特に複合フローリング)は熱伝導率が高いため、体温がどんどん床下のコンクリートや地面へと奪われていきます。これを精神論で我慢するのは体に毒です。

ここで導入すべきは、科学的な断熱アプローチである「アルミ蒸着断熱シート」です。

これは、発泡ポリエチレンのシートにアルミニウムの薄膜を蒸着させたもので、100円ショップやホームセンターで数百円で手に入る安価な建材・資材です。しかし、その効果は絶大です。導入の際は、以下の物理法則を理解して正しく設置することが重要です。

最重要ポイントは、「アルミ面を上(体側)」に向けて、ラグの下に敷くことです。

アルミニウムなどの金属光沢面には、輻射熱(放射熱)を反射する性質があります。アルミ面を上に向けることで、私たちの体から放射される遠赤外線(体温)を鏡のように反射し、熱を逃しません。魔法瓶の内側が銀色なのと同じ理屈ですね。さらに、下層の発泡ポリエチレンに含まれる空気の層が、冷たい床からの熱伝導(伝導熱)をシャットアウトする「断熱材」の役割を果たします。

この「反射」と「断熱」のダブル効果により、暖房の設定温度を上げなくても、床上がポカポカとした快適な温度に保たれます。

「カシャカシャ音がするのが嫌だ」という意見もありますが、最近の製品は静音タイプも増えていますし、厚手のラグの下に敷けば音はほとんど気になりません。

置き畳のカビ対策と夏の湿気

冬の寒さ対策とは対照的に、高温多湿な日本の夏においてフローリングでの床座生活を送る際に、最も警戒しなければならないのが「湿気」と、それに伴う「カビ」のリスクです。特に、憧れの置き畳を導入する場合、この問題は避けて通れません。

「畳は呼吸するから湿気を吸ってくれるんじゃないの?」と思われがちですが、問題はその構造にあります。現代の高気密住宅におけるフローリングは、表面がウレタン塗装などでコーティングされており、通気性がほとんどありません。

その上に畳を敷くと、畳が吸収した湿気が下へ逃げようとしても逃げ場がなくなり、畳の裏面とフローリングの界面で結露が発生してしまうのです。これを放置すると、気づいたときには畳の裏が緑色のカビでびっしり……という、想像するだけでゾッとするような悲劇が起こりかねません。

このリスクを回避するために、伝統的な天然い草の置き畳を使用する場合は、定期的に畳を上げて風を通す陰干しが不可欠です。また、畳の下に新聞紙や専用の「除湿シート」を敷き込むことも有効な対策となります。

しかし、忙しい現代人にとって、重い畳を頻繁に動かすのはなかなかの重労働であり、継続するのは難しいというのが本音ではないでしょうか。

そこで私が強く推奨したいのが、い草ではなく「樹脂製(ポリプロピレン等)」や「機械すき和紙製」のハイテク畳を選ぶという選択肢です。

これらは大手建材メーカーなどが開発した近代的な畳表で、見た目や織り目は天然のい草と見分けがつかないほど精巧に作られていますが、素材自体が無機質あるいは加工紙であるため、「カビの栄養源にならない」「ダニが発生しにくい」「水分を吸収しない」という、圧倒的な機能性を持っています。

天然い草特有のあの青々とした香りはしませんが、飲み物をこぼしても染み込まずにサッと拭き取れますし、アルコール消毒も可能です。何より、敷きっぱなしにしてもカビのリスクが極めて低いため、ズボラな私でも安心して床座生活を続けられています。

夏場のベタつく時期でも、樹脂畳の表面はサラッとしていて肌離れが良く、フローリングのペタペタ感から開放される快感は、一度味わうと手放せなくなりますよ。

床座生活で重要な掃除の手順

フローリングでゴロゴロするということは、私たちの顔の位置、つまり呼吸をする位置が、床上0cm〜30cmのゾーンに来ることを意味します。

環境衛生学の分野では常識となっていますが、この床上30cmという空間は、比重の重いハウスダスト、花粉、ダニの死骸やフンといったアレルゲン物質が空気中から落下し、最も高濃度に滞留・堆積している「汚染のホットスポット」なのです。

ソファや椅子で生活しているときは、呼吸域が床上1メートル以上にあるため、これらの粉塵を吸い込むリスクは比較的低いのですが、床座生活となると話は別です。だからこそ、ゴロゴロ派の私たちは、通常の生活スタイルよりも「ホコリ」に対して敏感になり、一段階レベルの高い清掃ルーティンを確立する必要があります。

汚い床で寝転がるのではなく、「常に清潔な聖域を保つ」という意識が大切です。

私が実践し、推奨している「床座専用・鉄壁の掃除プロトコル」は、以下の3ステップです。

第一段階:ドライワイパーによる「静かな」捕集

多くの人がやりがちな間違いが、いきなり掃除機のスイッチを入れてしまうことです。掃除機の強力な排気は、床に積もったホコリを一気に空中に舞い上げ、拡散させてしまいます。

これを防ぐため、まずはフローリングワイパー(ドライシート)を使って、静かに、そっとホコリを絡め取ります。特に、夜の間に空中のホコリが床に落ちてきている朝一番に行うのが、最も効果的です。

第二段階:掃除機による吸引

ワイパーでは取りきれなかった大きなゴミ、髪の毛、そしてフローリングの溝(目地)に入り込んだ微細な塵を、掃除機で吸い取ります。このとき、窓を開けて換気をしながら行うのがポイントです。

第三段階:ウェットケア(水拭き・洗剤拭き)

ここが最も重要です。床でゴロゴロする場合、私たちの皮脂や汗が床に付着します。この油分汚れはダニやバクテリアの格好の餌となり、時間が経つと酸化して独特の臭いを放ちます。これをリセットするには、掃除機だけでは不十分で、物理的な水拭きが必須です。

毎日の雑巾がけは大変ですが、最近人気の「電動モップ(回転モップ)」を導入すると、世界が変わります。自走式で勝手に進んでくれるため、腰を曲げずに力を入れずとも、床がキュキュッとなるまで磨き上げることができます。

清潔に磨き上げられたサラサラのフローリングに頬ずりする気持ちよさは、何物にも代えがたい幸福感があります。

「掃除はリラクゼーションのための準備運動」と捉えて、ぜひ習慣化してみてください。

フローリングでゴロゴロしたい毎日の総括

今回は、フローリングでゴロゴロしたいという、シンプルながらも切実な願いを叶えるために、痛みの解消法から空間づくり、そして維持管理の方法まで、多角的な視点でお話ししてきました。

硬いフローリングの上で快適に過ごすことは、単に我慢強さの問題ではなく、「適切な道具を選び、環境を整える技術」の問題です。

記事の中でご紹介したように、薄いラグの下にふかぴたのような高反発素材を一枚挟むこと、あるいは機能性の高い置き畳を導入することで、体への負担は劇的に軽減され、そこはただの床から極上のリラクゼーションスペースへと生まれ変わります。

- 物理的サポート: アンダーラグや置き畳で「底付き感」を完全に消す。

- 温熱的環境: アルミシートで冬の寒さを、機能性素材で夏の湿気を制御する。

- 衛生的環境: 「舞い上げない掃除」と「水拭き」で、床上30cmの空気を守る。

この3つの柱を意識することで、ソファを手放した広々とした空間で、手足を思い切り伸ばして自由を謳歌する生活が実現できます。最初は床なんて痛いし寒いだけと思っていた家族も、環境さえ整えてしまえば、気づけばみんなで床に転がってテレビを見たり、おしゃべりをしたりするようになるはずです。

日本人が古来より愛してきた「床座(ゆかざ)」の文化を、現代のテクノロジーと知恵でアップデートする。そんな新しいライフスタイルを、ぜひ今日から始めてみてください。

あなたのゴロゴロ生活が、最高に快適で幸せなものになることを願っています。

【参考】

>>フローリングのえぐれ傷補修は100均で可能?簡単DIY術をご紹介

>>クッションフロアのえぐれ補修は簡単?DIYで直す方法や予防策とは

>>カーペットを切るハサミの選び方って?上手に切るコツやおすすめ商品

>>フローリングのニス剥がれ補修のコツって?DIYやプロ依頼まで解説

>>クッションフロアのへこみの直し方は簡単?自分で出来る補修と予防策

>>フロアタイルのデメリット「カビ」を防ぐ!後悔しない対策法と注意点

>>カーペットを干す場所がない時の対処法って?室内での乾かし方のコツ

>>フローリングにカビキラーはNGって本当?正しい落とし方と予防策

>>クッションフロアのゴム汚染の落とし方って?原因や対処法のポイント

>>賃貸のフロアタイルはデメリットばかり?失敗しない選び方を徹底解説

>>カーペットの拭き掃除にウタマロクリーナーは最適?活用術や注意点

>>知らないと損!正しいフロアタイルの捨て方と処分のコツを徹底解説

>>カーペットで椅子が引っかかる悩みを解消したい…その原因と対策とは

>>フロアタイルの隙間を埋める方法って?DIYから業者依頼までを解説

>>カーペットの黄色い粉の原因と対処法が知りたい!掃除や予防策も解説

>>賃貸でフローリングにゴム跡がついた…消し方と退去費用の注意点とは

>>クッションフロアのワックス剥がれはどうする?原因と補修法を解説

>>カーペットの買い替え時期はいつなのか?寿命と交換サインを徹底解説

>>クッションフロアのボコボコの直し方って?凹みや浮きを修復する方法

>>フロアタイルを剥がした後の気になる…ベタベタやカビ対処法と費用

>>カーペットのへこみ防止は100均で可能?おすすめ対策とグッズとは