日々の生活の中で、ふと床を見たときにクッションフロアのボコボコや凹みに気づいてしまい、「あれ、こんな傷あったっけ?」とドキッとした経験はありませんか。

特に、引越しを控えている方や賃貸住宅にお住まいの方にとっては、この小さな床の変形が退去時に高額な原状回復費用を請求されるのではないかという、大きな不安の種になりがちです。

実は、クッションフロアのボコボコといっても、その原因は家具の重みによる物理的な凹みから、湿気や経年劣化による接着不良が引き起こす浮きまで様々です。原因が違えば、当然ながら正しい対処法も異なります。

間違った方法で直そうとすると、かえって床材を溶かしてしまったり、変色させてしまったりと、取り返しのつかない事態を招くことも少なくありません。

この記事では、長年住宅設備のメンテナンスに関心を持ち、実践してきた私の経験に基づき、アイロンやドライヤーを使った家庭でできる手軽な直し方から、プロ顔負けの本格的な補修テクニック、さらには賃貸物件における費用負担の法的ルールまでを徹底的に解説します。

ジロー

ジロー正しい知識を身につけることで、不安を解消し、賢く床をメンテナンスできるようになりましょう。

【記事のポイント】

1.スチームアイロンやドライヤーを活用した、効果的な凹み修復の方法

2.経年劣化による「浮き」や「波打ち」、深い傷に対するDIY&プロの技

3.賃貸退去時に損をしないための、原状回復の知識

4.ボコボコを未然に防ぎ、クッションフロアを長持ちさせるための予防策

原因別:クッションフロアのボコボコの直し方を解説

床の表面がボコボコしていると感じたとき、まずは冷静にその「症状」を観察することが重要です。指で押すと固いのか、それともペコペコと動くのか。変形しているのは表面だけなのか、それとも全体が盛り上がっているのか。

ここでは、それぞれの症状の背後にあるメカニズムを紐解きながら、私が実際に試して効果を実感した修復テクニックを詳細に解説していきます。

- 重い家具の凹みはスチームアイロンで修復

- ドライヤーで直す際のリスクと注意点

- 浮きや波打ちは接着剤の注入でDIY

- 深い傷や焦げは切り貼りで張替え対応

- 補修材を活用した簡単なリペア技術

重い家具の凹みはスチームアイロンで修復

冷蔵庫や食器棚、ソファなどの重量物を長期間置いていた場所にできる、あのくっきりとした「脚の跡」。これはクッションフロアのトラブルの中で最も一般的なものです。

一見すると、もう元には戻らないように思えるかもしれませんが、実はクッションフロアの素材である「塩化ビニル(PVC)」の特性をうまく利用すれば、かなりの確率で復元が可能です。

この現象は、専門的には「クリープ変形」と呼ばれます。クッションフロアは、表面のビニル層の下に発泡層(スポンジ状の層)がある多層構造になっています。重い家具によってこの発泡層の気泡が長時間押し潰され、その潰れた形で樹脂が固まってしまっている状態なのです。

これを直すために最も有効なのが、「スチームアイロン」を使った熱可塑性(ねつかそせい)の利用です。

塩化ビニルは熱を加えると柔らかくなり、元の形状に戻ろうとする性質(形状記憶性)を持っています。私が様々な方法を検証した結果、ドライヤーよりもスチームアイロンを推奨する理由は、「水分」と「温度管理」のしやすさにあります。

単に熱風を当てるだけでは表面が焦げるリスクが高いのですが、水分を含ませることで熱がマイルドに、かつ深部まで伝わりやすくなるのです。

【スチームアイロン法の完全施工マニュアル】

失敗しないための、具体的な手順は以下の通りです。焦らず丁寧に行うことが、成功の秘訣です。

まず、凹んでいる部分のホコリや油分を徹底的に拭き取ります。油分が残っていると、熱を加えた際に変色(黄ばみ)の原因になります。

凹みの上に、水で濡らして固く絞ったタオルや雑巾を置きます。タオルが薄すぎると熱がダイレクトに伝わりすぎるため、少し厚手のものがおすすめです。

アイロンをスチーム設定にし、タオルの上から当てます。この時、絶対にアイロンの底面を床に直接接触させないでください。タオル越しに、蒸気を床材の奥(発泡層)まで浸透させるイメージで行います。

一箇所につき30秒から1分程度を目安にします。ずっと押し付けるのではなく、少し浮かせてスチームを浴びせるような感覚が良いでしょう。

アイロンを離した後、すぐにタオルを取って様子を見たくなりますが、グッと我慢してください。樹脂は冷える瞬間に形が固定されます。タオルを置いたまま、あるいはタオルを取ってから自然放置し、手で触って完全に室温に戻るまで待ちます。熱いうちに指で押すと、新たな凹みを作ってしまいます。

この方法は、発泡層が生きていれば(単に圧縮されているだけなら)劇的な効果を発揮します。まるで魔法のようにふっくらと元に戻る様子は感動的です。しかし、もし何回やっても戻らない場合は、中の気泡が完全に破裂してしまっているか、あるいは発泡層のない種類の床材である可能性があります。

その場合は無理に加熱を続けず、別の補修方法を検討しましょう。

ドライヤーで直す際のリスクと注意点

「家にアイロンがない」「スチーム機能が壊れている」という場合、ヘアドライヤーで代用できないかと考えるのは自然なことです。ネット上の情報でも「ドライヤーで直る」と紹介されているのをよく見かけます。確かに原理としては熱を加えて樹脂を緩めるという点で同じですが、私は強く推奨はしません。

なぜなら、ドライヤーによる補修は失敗のリスクが格段に高いからです。

ドライヤーの最大の欠点は、温度のコントロールが難しいことと、風による局所加熱です。スチームアイロンが水分(100℃以下の蒸気)を介して熱を伝えるのに対し、ドライヤーの熱風は機種によっては120℃近くに達することもあります。

これを一点に集中させてしまうと、クッションフロアの表面があっという間に溶けたり、艶が変わってテカテカになってしまったりする事故が多発します。

さらに怖いのが、接着剤の軟化です。凹みを直そうと一生懸命温めすぎて、床材の下にある接着剤まで溶かしてしまい、その部分が剥がれて浮きが発生してしまった…という、まさにミイラ取りがミイラになるような事例も少なくありません。

それでもドライヤーを使用せざるを得ない場合は、以下の厳格なルールを守って行ってください。

ドライヤーを使用する場合の安全ルール

1.十分な距離を確保する

送風口を床から最低でも、15cm〜20cmは離してください。手をかざして熱いけど、耐えられる程度の温度感が目安です。

2.常に動かし続ける

美容師さんが髪を乾かすときのように、ドライヤーを常に左右に振り続けてください。一点に熱を集中させるのは厳禁です。

3.ピンポイント加熱を避ける

凹みの周辺だけを狙いたい気持ちは分かりますが、ある程度周囲を含めて全体をほんのり温めるイメージで行います。

4.指で確認しながら進める

こまめに床の温度を手で確認し、熱くなりすぎていないかチェックしてください。

もし可能であれば、ドライヤーよりも「蒸しタオル法」をおすすめします。濡らしたタオルを電子レンジ(500W〜600W)で1分程度加熱し、それを凹みの上に置いて放置する方法です。これなら温度が100℃を超えることは絶対にないため、床材を痛めるリスクはほぼゼロです。

時間はかかりますが、数回繰り返すことで軽微な凹みなら十分に戻ります。

安全第一で考えるなら、この方法がベストチョイスかもしれません。

浮きや波打ちは接着剤の注入でDIY

ここまでは凹みの話でしたが、次は逆に床が盛り上がってしまう浮きや波打ちについて解説します。歩くたびにペコペコと音がしたり、足裏に違和感があったりするのは非常にストレスですよね。この現象の主な原因は、「下地からの湿気」または「施工時の接着不良(経年劣化含む)」です。

特にコンクリート直貼りのマンション(特に1階)や、築年数の古い木造住宅の水回りなどでよく発生します。コンクリート内部の水分が蒸発しようとして蒸気圧となり、床材を押し上げてしまうのです。

また、施工時に接着剤のオープンタイム(塗布してから貼り付けるまでの待ち時間)が適切でなかった場合も、後々になって剥がれてくる原因になります。

これを根本的に直すには全面張替えしかありませんが、DIYでそこまでするのは大変です。そこで活躍するのが、プロも行う「注入工法(注射器アプローチ)」です。床を剥がさずに、浮いている部分の内部に接着剤を送り込んで再接着させる外科手術のようなテクニックです。

注入工法に必要なアイテム

1.注入用シリンジ(注射器)

医療用である必要はありません。ホームセンターの塗料売り場や、100円ショップの化粧品詰め替えコーナーにある、太めの針(ノズル)がついたスポイトやシリンジが適しています。

2.床用接着剤(エマルション系)

粘度が高すぎると針を通らないので、比較的サラサラした水性(エマルション)タイプを選びましょう。「クッションフロア用補修ボンド」として、売られているものが安心です。

3.ローラーと重し

圧着するための道具です。

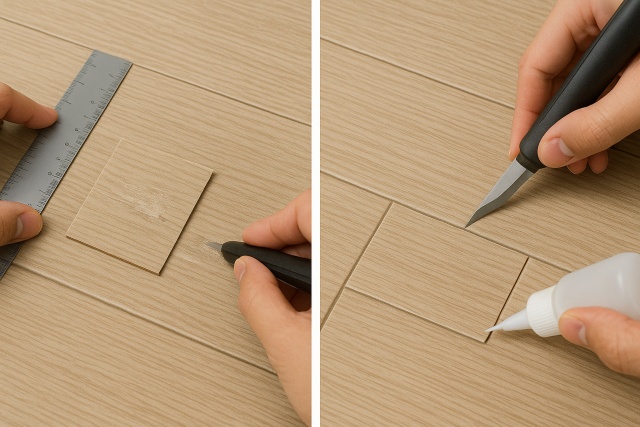

具体的な施工ステップ

まず、浮いている箇所の中で、木目柄の溝やタイルの目地など、穴を開けても目立ちにくい場所を探します。そこに針を通すための小さな穴をキリやカッターで開けます。ここが「注入口」になります。

次に、シリンジに接着剤を吸い上げ、注入口から床材と下地の隙間に注入します。この時、内部の空気が邪魔をして接着剤が入っていかないことがあります。その場合は、浮きの反対側の端付近にもう一箇所、微細な「空気抜き穴」を開けると、スムーズに液が入っていきます。

注入が終わったら、ローラーを使って接着剤を浮き部分全体に行き渡らせます。中心から外側に向かって、溜まっている空気を追い出すようにしっかりと転がしてください。はみ出した接着剤はすぐに濡れ雑巾で拭き取ります。

最後に、辞書や水を入れたペットボトルなどの重しを乗せ、接着剤が完全に硬化するまで(通常24時間程度)放置します。

これで、ペコペコしていた床がガッチリと固定されるはずです。

深い傷や焦げは切り貼りで張替え対応

タバコを落として焦がしてしまった黒い跡、家具を引きずって表面がめくれ上がってしまった深い傷、あるいはゴム製品による変色(ゴム汚染)。これらは、残念ながらこれまでご紹介した熱や再接着ではどうにもなりません。物理的に素材が損傷・変質しているため、その部分を取り除いて新しい材料に置き換えるしか方法がないのです。

「部分張替えなんて、素人にできるの?継ぎ目が目立って汚くなるんじゃ…」と、心配される方も多いでしょう。確かに難易度は高いですが、「共切り(ともぎり)」というプロのテクニックを使えば、驚くほど継ぎ目を目立たなくすることが可能です。

既存の床の上に新しい床材を重ねて、2枚同時にカッターで切断する技法のことです。別々に切って合わせようとすると、どんなに正確に測ってもコンマ数ミリのズレが生じ、それが隙間となって目立ってしまいます。

しかし、2枚重ねて切れば、カッターの刃が通った軌跡(ライン)は上下とも完全に一致します。幾何学的に合わないはずがない状態を作り出すのです。

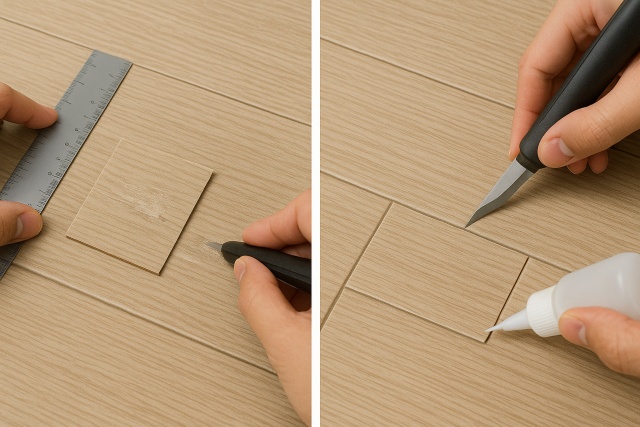

切り貼り(パッチング)の成功手順

まず、同じ品番のクッションフロアの端材を用意します。賃貸なら入居時に余った切れ端が保管されていないか確認しましょう。

損傷箇所の上に、新しいシートを重ねます。木目やタイルのラインが、下の床と完全に重なるように位置を調整し、マスキングテープでガッチリと固定します。ここでズレると全て台無しになります

定規を当て、新品の鋭利なカッター刃を使って、2枚のシートを貫通するように切ります。力を込めて、一度で切り抜くのが理想ですが、難しい場合は定規を絶対に動かさずに数回刃を走らせます。柄のライン(目地)に沿って四角形に切ると目立ちにくいです。

切り抜いた新しいシート(パッチ)と、下の損傷した部分を取り除きます。下地に残った古い紙や接着剤もスクレーパーできれいに削り取ります。新しい接着剤を塗り、パッチを嵌め込みます。

最後に、継ぎ目に「シームシーラー(継ぎ目処理剤)」を注入します。これは塩ビを溶かして溶着させる液体で、継ぎ目からの剥がれや水の侵入を防ぎ、見た目も一体化させる重要な工程です

カッターの刃は、作業を始める直前に必ずポキっと折って新品の状態にしてください。

切れ味の悪い刃を使うと、断面が毛羽立ってしまい、継ぎ目が白く目立つ最大の原因になります。

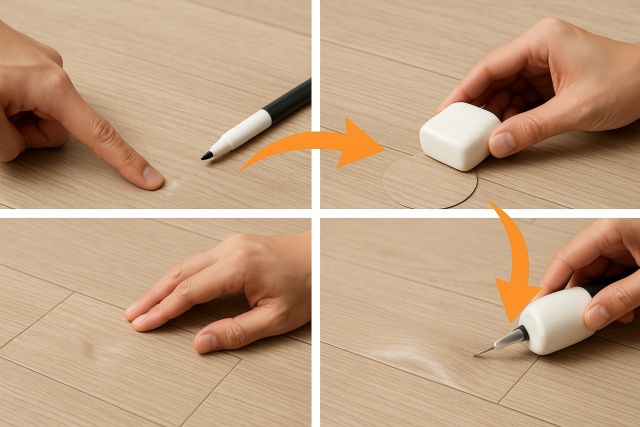

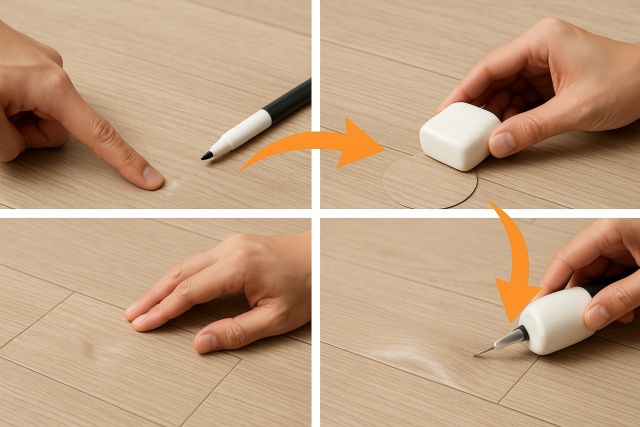

補修材を活用した簡単なリペア技術

「切り貼りはさすがにハードルが高い…」「もっと手軽に、とりあえず目立たなくしたい!」という方には、ホームセンターで手に入る補修材(リペアキット)を使ったコスメティック・リペアが最適です。

最近のDIYブームもあり、床の補修材は非常に進化しています。主に「充填材(パテ・ワックス)」と「着色材(マーカー・塗料)」の2種類を使い分けます。

小さな引っかき傷や、画鋲のような小さな穴には、「クレヨンタイプ」や「ハードワックス」が便利です。特にハードワックスは、電熱コテ(半田ごてのようなもの)で溶かして傷に流し込むタイプで、冷えるとプラスチックのように硬化するため耐久性が抜群です。

フローリング用として売られていますが、クッションフロアにも問題なく使えます。複数の色を溶かし混ぜて(調色)、床の色に近づけるのがコツです。

一方、タバコの焦げ跡のような場合、まずはカッターの先で炭化した黒い部分を丁寧に削り取ります。できた窪みに床色に近いパテを埋め込み、平らにならします。これだけだとパテで埋めた感が出てしまうので、仕上げに「木目描きマーカー」の出番です。

パテの上から、途切れてしまった木目の線を細いペン先で描き足すのです。

絵心が必要な作業ですが、うまくいけば立って見下ろしたときに全く気づかないレベルまで、カモフラージュできます。

賃貸におけるクッションフロアのボコボコの直し方

ここまで技術的な直し方をご紹介してきましたが、賃貸住宅にお住まいの方にとって、より深刻なのは費用の問題ではないでしょうか。「この凹み、退去時に請求されるのかな?」「自分で直して失敗したらどうしよう…」という不安は、尽きません。

ここからは、法律やガイドラインに基づいた賃貸ならではのルールについて、深掘りしていきます。

- 退去時の原状回復と費用負担のルール

- 経年劣化と入居者過失の境界線

- 専門業者に依頼する場合の料金相場

- 冷蔵庫や家具の跡を防ぐ予防策

- クッションフロアのボコボコ直し方の重要ポイント

- 【総括】クッションフロアのボコボコの直し方

退去時の原状回復と費用負担のルール

賃貸物件の退去時における原状回復については、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という明確な指針が存在します。このガイドラインの基本原則は非常にシンプルで、普通に生活していて自然にできた傷や汚れ(通常損耗・経年劣化)は、家賃に含まれているので大家さんの負担。

わざと、あるいは不注意でつけた傷(特別損耗)は入居者の負担というものです。

では、クッションフロアのボコボコ(凹み)は、どう扱われるのでしょうか?

| 損傷の種類 | 具体例 | 負担者 | 理由(ガイドラインの解釈) |

|---|---|---|---|

| 家具の凹み | 冷蔵庫、ソファ、ベッドの脚跡 | 貸主(大家) | 家具の設置は生活に不可欠であり、設置による凹みは通常の使用範囲内とみなされるため。 |

| 日焼け・変色 | 窓際の床の色褪せ | 貸主(大家) | 日光による変化は自然現象であり、入居者に責任はないため。 |

| 引っかき傷 | 椅子を引きずった傷、引越し時の傷 | 借主(入居者) | 持ち上げて運ばなかったという「不注意(過失)」によるものとみなされるため。 |

| 焦げ・腐食 | タバコの焦げ、結露放置によるカビ | 借主(入居者) | 手入れを怠った(善管注意義務違反)結果とみなされるため。 |

ここが最も重要なポイントですが、検索ユーザーの多くが気にしている「冷蔵庫やソファの重みでできた凹み」については、原則として入居者が修復費用を負担する必要はありません。(出典:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』)

つまり、退去直前に慌ててアイロンを出して、一生懸命凹みを直そうとする必要はないのです。むしろ、慣れないDIYで床を焦がしてしまったり、変色させてしまったりした場合、それは「過失(不注意による損傷)」となり、本来払わなくて済んだはずの修復費用を請求されることになりかねません。

「良かれと思ってやったことが裏目に出る」典型例ですので、凹みに関しては「何もしない」のが正解であるケースが多いのです。

経年劣化と入居者過失の境界線

「じゃあ、私がつけたタバコの焦げ跡はどうなるの?」という疑問に対しては、経年劣化(減価償却)という考え方を知っておく必要があります。

クッションフロアのような内装材は、時間が経つにつれて価値が下がっていく消耗品です。税法上、クッションフロアの耐用年数は「6年」と定められています。ガイドラインでは、この考え方を借主の負担額算定にも適用します。

具体的には、新品の状態で入居してから6年経過した時点で、クッションフロアの残存価値は「1円(ほぼゼロ)」になるとされています。もしあなたがその部屋に6年以上住んでいて、不注意で床に傷をつけてしまい張替えが必要になったとしても、あなたが負担すべき材料費相当額は、理論上1円程度で済む可能性があるのです。

もちろん、これはあくまで材料の価値の話であり、工事を行う職人さんの人件費(施工費)や、廃材処分費については全額負担を求められるケースも多いため、6年住めば何をやってもタダというわけではありません。

しかし、「全額新品にする費用を払え!」という不当な請求に対して、「6年住んでいるので残存価値は考慮されますよね?」と交渉するための強力な武器になります。

専門業者に依頼する場合の料金相場

持ち家なのできれいに直したい、賃貸だけど、入居したばかりで大きな傷をつけてしまい、どうしても退去前に直しておきたいという場合は、DIYではなくプロのリペア業者(補修屋)に依頼するのが最も確実で安全です。

プロの技術は本当に凄まじく、焦げ跡や剥がれを、特殊な充填材と描画技術でどこに傷があったか全く分からないレベルまで、復元してくれます。料金の相場は地域や業者によりますが、一般的な目安は、以下の通りです。

プロに依頼する場合の費用目安

1.リペア補修(部分的な修復):8,000円〜40,000円

タバコの焦げ跡1箇所や、数センチの傷なら15,000円〜20,000円程度が相場です。傷の数が増えたり、範囲が広かったりすると高くなります。時間制(半日20,000円など)で受けてくれる業者もあります。

2.部分張替え:15,000円〜35,000円

トイレや洗面所などの狭い範囲、あるいは部屋の一部分だけを切り貼りする場合です。最低出張料がかかるため、範囲が狭くてもある程度の金額になります。

3.6畳一室の全張替え:45,000円〜80,000円

材料のグレードや、家具の移動が必要かどうかで変動します。既存の床を剥がして処分する費用が含まれているか確認が必要です。

業者を選ぶ際は、必ずリペア(補修)を得意とする業者か、内装工事(張替え)を得意とする業者かを確認しましょう。小さな傷を直したいのに工務店に頼むと、「張替えしかないですね」と言われてしまうこともあります。

「補修屋」「リペア業者」という、キーワードで探すのがコツです。

冷蔵庫や家具の跡を防ぐ予防策

一度ボコボコになってしまうと、修復には手間もお金もかかりますし、精神的にも疲れます。やはり一番大切なのは、予防です。特に引越し直後や家具の買い替え時は、床を守る最大のチャンスです。

物理的に凹みを防ぐ原理は単純で、「圧力を分散させる」ことです。圧力とは「力 ÷ 面積」ですから、床に接する面積を大きくすればするほど、床にかかる負担は激減します。

今日からできる最強の予防策

1.冷蔵庫の下にポリカーボネート製マットを敷く

これはもはや、必須アイテムです。透明で硬いプラスチックの板で、数千円で購入できます。冷蔵庫の4点の脚にかかる数百キロの荷重を、面全体で受け止めてくれるため、凹みをほぼ完全に防げます。

2.ソファやテーブルの脚にフェルトや保護キャップをつける

脚の裏に貼る高密度のフェルトパッドや、シリコン製のキャップを使用します。荷重分散だけでなく、椅子を引いた時の引っかき傷防止にもなります。

3.ゴム製品を直置きしない(ゴム汚染対策)

意外な落とし穴ですが、家具の滑り止めゴムに含まれる成分がクッションフロアに移り、黄色や茶色に変色する現象があります。一度変色すると二度と落ちません。ゴムと床の間には必ず紙やフェルト、アクリル板などを挟んで絶縁してください。

これらの対策を入居初日に行うだけで、数年後の床の状態、ひいては退去時の安心感が全く違ったものになります。

クッションフロアのボコボコ直し方の重要ポイント

最後に、この記事で解説してきたクッションフロアの修復について、重要なポイントをおさらいしましょう。

- 凹み対策:家具による圧縮凹みには、濡れタオルとスチームアイロンによる「熱と水分」の補修が最も効果的。ドライヤーはリスクが高いので要注意。

- 浮き対策:湿気による浮きには、注射器を使った接着剤の注入工法がベスト。DIYでも十分に対応可能。

- 物理的損傷:焦げや破れは熱では直らない。切り貼り(パッチング)か、補修材でのカモフラージュが必要。

- 賃貸の鉄則:家具の設置による凹みは原則として貸主負担。無理な補修で焦がすと逆効果になるので、何もしないのが賢明な場合も多い。

- 予防が命:冷蔵庫マットなどで荷重を分散させることが、床をきれいに保つ最短ルート。

クッションフロアは、水に強く、掃除もしやすく、足触りも柔らかい非常に優れた床材です。その特性を正しく理解し、適切なメンテナンスを行うことで、長く快適に使い続けることができます。ボコボコに気づいても焦らず、まずは原因を見極め、この記事を参考にご自身に合った対処法を選んでみてくださいね。

【総括】クッションフロアのボコボコの直し方

いかがでしたでしょうか。今回は、クッションフロアのボコボコの直し方をテーマに、DIYでの具体的な修復手順から、賃貸ならではの退去時の考え方までを網羅的に解説してきました。床は毎日触れる場所だからこそ、きれいになると気持ちまで明るくなりますよね。

この記事が、あなたの床の悩み解消の一助となれば幸いです。

【参考】

>>フローリングのえぐれ傷補修は100均で可能?簡単DIY術をご紹介

>>クッションフロアのえぐれ補修は簡単?DIYで直す方法や予防策とは

>>カーペットを切るハサミの選び方って?上手に切るコツやおすすめ商品

>>フローリングのニス剥がれ補修のコツって?DIYやプロ依頼まで解説

>>クッションフロアのへこみの直し方は簡単?自分で出来る補修と予防策

>>フロアタイルのデメリット「カビ」を防ぐ!後悔しない対策法と注意点

>>カーペットを干す場所がない時の対処法って?室内での乾かし方のコツ

>>フローリングにカビキラーはNGって本当?正しい落とし方と予防策

>>クッションフロアのゴム汚染の落とし方って?原因や対処法のポイント

>>賃貸のフロアタイルはデメリットばかり?失敗しない選び方を徹底解説

>>カーペットの拭き掃除にウタマロクリーナーは最適?活用術や注意点

>>知らないと損!正しいフロアタイルの捨て方と処分のコツを徹底解説

>>カーペットで椅子が引っかかる悩みを解消したい…その原因と対策とは

>>フロアタイルの隙間を埋める方法って?DIYから業者依頼までを解説

>>カーペットの黄色い粉の原因と対処法が知りたい!掃除や予防策も解説

>>賃貸でフローリングにゴム跡がついた…消し方と退去費用の注意点とは

>>クッションフロアのワックス剥がれはどうする?原因と補修法を解説

>>カーペットの買い替え時期はいつなのか?寿命と交換サインを徹底解説

>>フローリングで思いっきりゴロゴロしたい!痛くない床座生活を解説

>>フロアタイルを剥がした後の気になる…ベタベタやカビ対処法と費用

>>カーペットのへこみ防止は100均で可能?おすすめ対策とグッズとは