手軽にお部屋の印象をがらりと変えられるフロアタイルは、DIYの強い味方です。しかし、その手軽さの裏で「湿気によるカビ…」という、大きな問題に悩む方が少なくありません。

この記事では、フロアタイルのメリットデメリットとは何か、そしてフロアタイルにカビが生える原因など、根本的な疑問から解説します。特に、賃貸のフロアタイルで後悔しないため注意点を詳しく掘り下げ、賃貸のフロアタイルでカビ対策に欠かせないものをご紹介します。

また、人気の置くだけフロアタイルの防カビ効果の評判にも触れつつ、具体的なフロアタイルのカビ防止策とポイントをご提案します。

万が一カビが発生してしまった場合の除去する方法や、フロアタイルに効果的なおすすめ防カビシート、さらにはフロアタイルを修繕・交換するならおすすめのサービスもご紹介。

ジロー

ジローあなたの悩みを解決するための情報を、網羅しています。

【記事のポイント】

1.フロアタイルに、カビが発生する根本的な原因

2.賃貸でも実践できる、具体的なカビ防止策

3.発生してしまったカビの、正しい除去方法

4.後悔しないための、フロアタイルの選び方と注意点

フロアタイルのデメリット…カビ問題の全貌

- フロアタイルのメリットデメリットとは

- フロアタイルにカビが生える原因って?

- 賃貸のフロアタイルで後悔しないため注意点

- 賃貸のフロアタイルでカビ対策に欠かせないもの

- 置くだけフロアタイルの防カビ効果の評判

フロアタイルのメリットデメリットとは

フロアタイルは、手軽に床のリフォームができる魅力的な床材ですが、採用する前にメリットとデメリットの両方を理解しておくことが、後悔しないための第一歩となります。

フロアタイルの主なメリット

フロアタイルの最大の魅力は、「デザイン性の高さと施工の手軽さ」にあります。本物の木材や石材と見間違えるほどリアルな質感の製品が多く、空間の雰囲気を劇的に変えることが可能です。

また、塩化ビニル素材が主流であるため、耐水性が高く、「キッチンや洗面所といった水回り」にも適しています。飲み物などをこぼしてしまっても、サッと拭き取るだけで済むため、日々のメンテナンスが非常に楽な点も評価されています。耐久性にも優れており、傷や凹みがつきにくく、店舗の床材として採用されるほど丈夫な製品も少なくありません。

フロアタイルの主なデメリット

一方で、フロアタイルにはいくつかのデメリットも存在します。最も注意すべきは、本記事のテーマでもある「カビの発生リスク」です。タイルとタイルの継ぎ目や、床下地との間に湿気が溜まることで、カビの温床となる可能性があります。

また、素材が硬いためクッション性がなく、冬場は足元が冷たく感じられたり、夏場は裸足で歩くとベタつきを感じたりすることがあります。遮音性も期待できないため、階下への足音が気になる集合住宅では配慮が必要になるでしょう。

以下に、フロアタイルと、よく比較されるクッションフロアの特徴をまとめます。

| 特徴 | フロアタイル | クッションフロア |

|---|---|---|

| 形状 | タイル状 | シート状 |

| 厚み | 2.5mm〜3.0mm程度 | 1.8mm程度 |

| 質感 | リアルで高級感がある | フロアタイルに劣る |

| 耐久性 | 高い(傷や凹みに強い) | 低い(重い家具の跡が残りやすい) |

| 施工難易度 | 比較的簡単 | 簡単 |

| 費用(6畳) | 25,000円〜60,000円程度 | 10,000円〜15,000円程度 |

| カビリスク | 継ぎ目から水が入りやすい | シートなので継ぎ目が少ない |

これらの特性を総合的に判断し、使用する場所や目的に合わせて最適な床材を選ぶことが、大切です。

フロアタイルにカビが生える原因って?

フロアタイルの下にカビが発生する主な原因は、「湿気」「温度」「栄養」の3つの条件が、揃ってしまうことにあります。これらがどのようにしてフロアタイルの下で満たされるのか、その仕組みを理解することが対策の鍵となります。

湿気の滞留

第一に、最も大きな原因は「湿気の滞留」です。置くだけタイプのフロアタイルは床と完全に密着しているわけではなく、わずかな隙間が生まれます。この隙間に、床下から上がってくる湿気や、室内の温度差によって生じる結露が閉じ込められ、逃げ場を失ってしまうのです。

特に、コンクリート下地の上や、日当たりの悪い北側の部屋、梅雨時期などは湿気が溜まりやすい環境と言えます。

温度が保たれてしまう

第二に、カビの繁殖に適した「温度が保たれてしまう」点です。カビは一般的に20〜30℃の温度で最も活発に繁殖しますが、これは人間が快適だと感じる室温とほぼ同じです。エアコンなどで一年中快適な室温に保たれた室内は、カビにとっても絶好の繁殖環境を提供してしまいます。

ホコリや皮脂汚れ

第三に、カビの栄養となる「ホコリや皮脂汚れ」の存在が、挙げられます。フロアタイルを敷く前に床の掃除が不十分だと、既存のホコリや髪の毛、食べカスなどが床との間に閉じ込められます。これらが湿気と結びつくことで、カビが繁殖するための栄養源となってしまうのです。

これらの理由から、手軽に施工できるフロアタイルも、適切な湿気対策を怠ると、見えないところでカビを育てる温床になりかねない、というわけです。

賃貸のフロアタイルで後悔しないため注意点

賃貸物件でフロアタイルを使用する際には、退去時の「原状回復」を常に意識しておく必要があります。これを怠ると、高額な修繕費用を請求されるなど、思わぬトラブルにつながる可能性があるため、いくつかの注意点を押さえておきましょう。

床に直接固定しない

最も重要なのは、接着剤や強力な両面テープでフロアタイルを、「床に直接固定しない」ことです。これらの固定方法は、剥がす際に元の床材を傷つけたり、粘着剤が残ってしまったりする原因となります。

賃貸でのDIYでは、必ず「置くだけタイプ」や、裏面に微粘着性の滑り止めがついている「吸着タイプ」など、跡を残さずに撤去できる製品を選ぶのが大前提です。

カビの発生を絶対に避ける

また、カビの発生は絶対に避けなければなりません。万が一、フロアタイルの下でカビが発生し、元の床材にまでシミや腐食が及んでしまった場合、これは入居者の過失と見なされ、原状回復費用を負担することになります。

これを防ぐためには、床に直接フロアタイルを敷くのではなく、後述する防カビ・防湿シートなどを一枚挟むといった予防策が不可欠です。

置くだけタイプはズレやすい

さらに「置くだけタイプはズレやすい」という、特性も理解しておくべきです。ズレによって生じた隙間にゴミが溜まったり、重い家具を引きずった際にタイルがめくれて元の床を傷つけてしまったりするリスクも考えられます。

これを防ぐためにも、部屋の端から端まで隙間なくきっちりと敷き詰め、タイルの動きを最小限に抑える丁寧な施工が求められます。

施工前には、必ず元の床の状態を日付入りの写真で撮影しておくことも、万が一のトラブルに備えるための有効な手段となります。

賃貸のフロアタイルでカビ対策に欠かせないもの

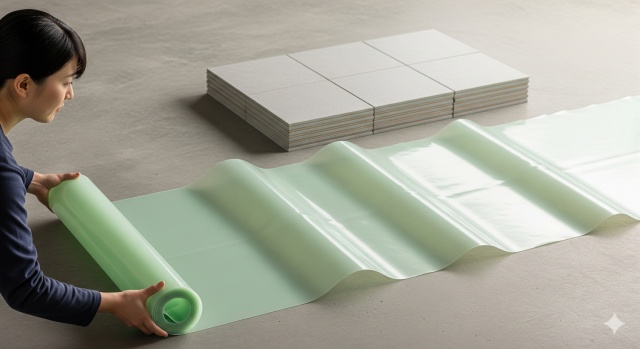

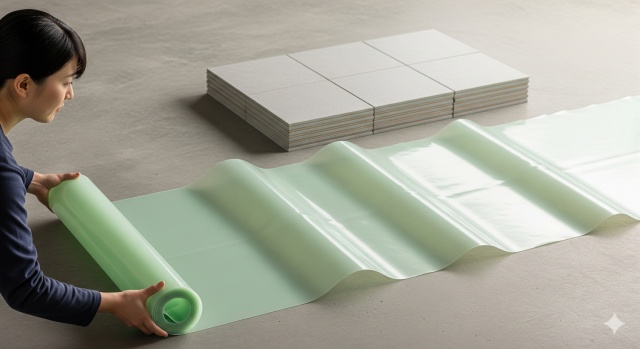

前述の通り、賃貸物件でフロアタイルを使用する場合、カビの発生は原状回復義務に関わる重大な問題です。そこで、元の床をカビから守り、安心してDIYを楽しむために欠かせないアイテムが「下地シート」です。

床に直接フロアタイルを敷くのではなく、床とフロアタイルの間に一枚シートを挟む。このわずかな一手間が、カビのリスクを劇的に低減させ、元の床を傷や凹みからも保護する緩衝材の役割も果たしてくれます。

賃貸の床を守るために特に推奨されるのが、「防カビ・調湿機能」を持つシートです。これらのシートは、空間の湿度が高いときには湿気を吸収し、乾燥しているときには湿気を放出する性質を持っています。

これにより、フロアタイルの下に湿気が滞留し、カビが繁殖しやすい高湿度の状態が続くのを防いでくれるのです。

製品によっては、防カビ剤が配合されているものや、防ダニ、防虫効果を併せ持つものもあります。特に、畳の上にフロアタイルを敷きたいと考えている場合は、畳の呼吸を妨げずに湿気をコントロールできる専用のシートを選ぶことが不可欠です。

この下地シートは、いわば賃貸DIYにおける「保険」のようなものです。初期費用は多少かかりますが、退去時に高額な原状回復費用を請求されるリスクを考えれば、決して高い投資ではありません。

フロアタイル本体を選ぶのと同じくらい、あるいはそれ以上に、この下地シート選びを慎重に行うことが、賃貸で後悔しないための最も重要なポイントとなります。

置くだけフロアタイルの防カビ効果の評判

「置くだけフロアタイル」は、その手軽さからDIYで非常に人気がありますが、防カビ効果については一長一短の側面があり、その評判も分かれる傾向にあります。

置くだけフロアタイルのメリット

メリットとして挙げられるのは、接着剤で完全に密閉するタイプに比べて、タイルの隙間からわずかに空気が動く可能性がある点です。また、湿気が気になった際に、該当部分のタイルを簡単に取り外して床下の状態を確認したり、乾燥させたりできる点は、貼るタイプにはない大きな利点と考えられます。

定期的に換気やメンテナンスを行うことを前提とすれば、カビのリスクを管理しやすい床材と言えるかもしれません。

置くだけフロアタイルのデメリット

一方で、デメリットとしては、床とタイルの間に隙間ができやすく、そこに湿気がこもりやすい構造であるという点が指摘されています。特に、下地が平滑でなかったり、施工が甘かったりするとタイルが浮き上がり、より多くの湿気やホコリを内部に溜め込んでしまうことになります。

布製のカーペットなどと比較すると通気性は格段に低いため、置くだけという言葉のイメージほど、湿気が自然に抜けていくわけではありません。

置くだけフロアタイルの防カビ性能は、製品自体の効果というよりも、施工前の下地処理や、住環境、そして設置後のメンテナンスに大きく依存します。

したがって、置くだけタイプだからカビが生えにくいと考えるのは早計です。

むしろ、湿気を溜めやすい構造であることを理解した上で、適切な防カビ対策を併用することが、安心して使用するための鍵となります。

フロアタイルのデメリット…カビへの完全対策

- フロアタイルのカビ防止策とポイント

- フロアタイルに効果的なおすすめ防カビシート

- フロアタイルのカビを除去する方法

- フロアタイルを修繕・交換するならおすすめのサービス

- フロアタイルのカビに関するよくある質問

フロアタイルのカビ防止策とポイント

フロアタイルのカビを未然に防ぐためには、施工前から施工後まで、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらの対策を丁寧に行うことで、カビのリスクを大幅に低減させることが可能です。

施工前の対策

カビ防止は、フロアタイルを敷く前の下準備が9割を占めると言っても、過言ではありません。

1.床の徹底的な清掃

第一に、「床の徹底的な清掃」です。掃除機でホコリを吸い取った後、固く絞った雑巾や床用クリーナーで皮脂汚れなどを拭き取ります。カビの栄養源を、完全に除去することが目的です。

2.床の完全な乾燥

第二に、「床の完全な乾燥」が挙げられます。水拭き後は、最低でも24時間以上は窓を開けて換気し、扇風機やサーキュレーターを使って床をカラカラの状態にします。わずかな湿気も残さない意識が大切です。

3.下地シートの活用

第三に、「下地シートの活用」です。特に湿気が懸念される1階の部屋やコンクリート下地の場合は、床下からの湿気を物理的に遮断する防湿シートと、室内の湿気を調整する防カビ・調湿シートを敷くことが、最も確実な対策となります。

施工中および施工後の対策

施工中は、タイル同士に隙間ができないよう、一枚一枚丁寧に敷き詰めることがポイントです。隙間は湿気やホコリの侵入口となり、カビの原因に直結します。

施工後は、日常的な湿気対策が欠かせません。定期的に窓を開けて換気を行い、部屋の空気を循環させましょう。特に梅雨の時期や冬場の結露が多い季節は、除湿機やサーキュレーターを積極的に活用し、湿度を60%以下に保つことを心がけます。

また、万が一水をこぼしてしまった場合は、放置せずにすぐに拭き取ることが大切です。

量が多い場合は、該当部分のフロアタイルを一時的に取り外し、下地までしっかりと乾燥させることで、カビの発生を防ぐことができます。

フロアタイルに効果的なおすすめ防カビシート

フロアタイルの下に敷く防カビシートには様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。住環境や求める機能に合わせて、最適なものを選ぶことが大切です。ここでは、代表的なシートの種類を紹介します。

防湿シート

これは、ポリエチレンフィルムなどで作られており、地面やコンクリートから上がってくる湿気を物理的にシャットアウトする役割を持ちます。

特に、湿気の影響を受けやすい1階の部屋や、築年数の古い木造住宅の床にフロアタイルを敷く場合には、必須のアイテムと言えるでしょう。防カビ・調湿シートと重ねて使用することで、より万全な湿気対策が実現します。

防カビ・調湿シート

B型シリカゲルなどの調湿材が含まれており、周囲の湿度に応じて湿気を吸ったり吐いたりする機能があります。これにより、フロアタイルの下の湿度をカビが繁殖しにくい一定のレベルに保つ効果が期待できます。

マンションの中〜高層階など、床下からの湿気リスクは低いものの、室内の結露などが気になる場合に適しています。多くの製品に防カビ剤や防ダニ剤が配合されています。

炭シート

竹炭や木炭を原料としたシートで、優れた調湿効果と消臭効果を併せ持つのが特徴です。化学物質を使用していない天然素材由来の製品も多く、健康面を気にされる方や、ペットがいるご家庭でも安心して使用しやすいというメリットがあります。

これらのシートは、ホームセンターやオンラインストアで手軽に購入できます。

フロアタイルを敷く面積に合わせて必要な量を選び、施工前の下準備として必ず取り入れることを、強く推奨します。

フロアタイルのカビを除去する方法

万が一フロアタイルの下にカビを発見してしまった場合でも、慌てず正しく対処すれば、被害を最小限に食い止めることが可能です。ただし、間違った方法で掃除をすると、かえってカビを広げてしまう可能性もあるため注意が必要です。

準備するもの

- マスク、ゴム手袋、保護メガネ

- 消毒用エタノール(濃度70%以上のもの)

- キッチンペーパーや使い捨ての布

- ゴミ袋

除去の手順

まず、窓を開けるなどして部屋の換気を十分に行います。カビの胞子を吸い込まないよう、マスクと手袋は必ず着用してください。

カビが発生している部分の、フロアタイルを丁寧に取り外します。裏面だけでなく、床下地の状態も確認しましょう。

新しいキッチンペーパーで、カビを周囲に広げないよう、つまみ取るようなイメージで優しく拭き取ります。ゴシゴシ擦ると、カビの胞子が飛散したり、見えない菌糸が床材の奥に入り込んだりする原因になるため避けてください。

消毒用エタノールをキッチンペーパーに含ませ、カビが発生している部分に押し当てるようにして湿らせます。擦らずに、ポンポンと叩くように塗布するのがポイントです。そのまま15分ほど放置し、カビの根まで殺菌します。

カビを除去した部分を、ドライヤーや扇風機を使って完全に乾燥させます。湿気が残っていると再発の原因になります。

取り外したフロアタイルの裏面も同様にエタノールで殺菌・清掃し、完全に乾燥させてから元に戻します。

塩素系のカビ取り剤(カビキラーなど)は、漂白作用が強く、フロアタイルや元の床材を変色させてしまう可能性があります。

まずは刺激の少ないエタノールで試し、効果がない場合にのみ、目立たない場所でテストしてから自己責任で使用を検討してください。

フロアタイルを修繕・交換するならおすすめのサービス

DIYでのカビ除去や修繕が難しい場合や、カビの範囲が広すぎて手に負えない場合は、専門の業者に相談するのが賢明です。無理に自分で対処しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。

ここでは、リフォーム業者を探す際に便利な比較サイトを2つ紹介します。

リフォーム比較プロ

リフォーム比較プロは、全国の優良リフォーム会社から、匿名・無料で複数の見積もりやリフォームプランを取り寄せることができるサービスです。利用者は30万人を突破しており、信頼性の高いサービスとして知られています。

このサービスの大きなメリットは、厳しい審査基準をクリアした業者のみが加盟している点です。万が一、評判の悪い業者がいれば登録を削除する仕組みがあるため、安心して業者を選ぶことができます。

また、見積もりだけでなく、専門のエクステリアプランナーによる無料診断を受けられる点も魅力です。どの業者に頼めば良いか全く見当がつかない、という方にとって心強い味方となるでしょう。

こちらの記事「リフォーム比較プロの評判は本当?口コミの本音と失敗しない注意点」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪

リショップナビ

リショップナビも、複数のリフォーム会社に一括で見積もりを依頼できる人気のサービスです。外壁塗装などで有名ですが、もちろん内装リフォームにも対応しています。

リショップナビの特徴は、カスタマーサポートが充実している点です。電話でリフォームに関する要望をヒアリングし、それに合った業者を厳選して紹介してくれます。自分で一から業者を探す手間が省け、ミスマッチを防ぎやすいのがメリットです。

また、充実した保証制度を用意している点も、利用者にとっては安心材料となります。ただし、紹介されるのは最大5社までとなっており、業者に断る際は自分自身で連絡を入れる必要があります。

こちらの記事「リショップナビの口コミが気になる…メリットデメリットや注意点とは」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪

これらのサイトを活用し、複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格を把握し、信頼できるパートナーを見つけることが、修繕・交換を成功させるための近道です。

フロアタイルのカビに関するよくある質問

ここでは、フロアタイルのカビに関して、多くの方が抱く疑問点についてQ&A形式で回答します。

- 浴室や脱衣所にフロアタイルを使っても大丈夫?

-

耐水性の高い塩化ビニル製のフロアタイルは、水回りでの使用も可能です。しかし、浴室や脱衣所は家の中でも特に湿度が高く、カビの発生リスクが最も高い場所です。施工する際は、下地の防水処理を徹底し、継ぎ目からの水の侵入を防ぐためにコーキング処理を行うなど、通常よりも厳重な湿気対策が求められます。また、使用後は換気扇を回し続けるなど、日常的な換気を徹底することが不可欠です。

- 畳の上に直接フロアタイルを敷いてもカビは生えませんか?

-

畳の上に直接フロアタイルを敷くのは、非常にカビのリスクが高いため推奨されません。畳は湿気を吸ったり吐いたりする「呼吸」をしていますが、ビニール製のフロアタイルで蓋をしてしまうと、その呼吸が妨げられ、畳とタイルの間に湿気がこもり、ほぼ確実にカビが発生します。どうしても施工したい場合は、畳の呼吸を妨げない専用の防カビ・調湿シートを必ず下地として使用してください。

- カビの発生を防ぐために、冬場に気をつけることはありますか?

-

冬場は空気が乾燥しているイメージがありますが、室内ではカビのリスクが高まる時期でもあります。暖房によって室内外の温度差が大きくなると、窓や壁際に結露が発生しやすくなるためです。この結露水が床に伝わり、フロアタイルの下に侵入するとカビの原因となります。定期的な換気で室内の水蒸気を外に逃がすとともに、結露が発生した場合はこまめに拭き取ることを心がけましょう。

- 一度カビが生えたら、もう防ぐことはできないのでしょうか?

-

いいえ、そんなことはありません。一度カビが生えてしまっても、本記事で紹介した正しい方法でカビを根こそぎ除去し、その後、換気の徹底や下地シートの導入など、カビが発生した原因そのものを改善すれば、再発を防ぐことは十分に可能です。大切なのは、目に見えるカビを取り除いて終わりにするのではなく、カビが生えない環境づくりを徹底することです。

よくあるQ&Aも、参考にしてください。

【総括】フロアタイルのデメリット…カビ対策ポイント

記事のポイントを、まとめます。

- フロアタイルのデメリットは、カビ・底冷え・遮音性の低さなどがある

- カビは湿気・温度・栄養の、3条件が揃うと発生する

- フロアタイルの下は、湿気が滞留しやすくカビの温床になりやすい

- 賃貸でのカビ発生は、原状回復費用につながるリスクがある

- カビ対策の鍵は、施工前の掃除・乾燥・下地作りにある

- 賃貸DIYでは、跡が残らない置くだけタイプが基本

- 床とタイルの間に、防カビ・調湿シートを敷くのが最も効果的

- シートは湿気を物理的に防ぐ防湿タイプと、湿度を調整する調湿タイプがある

- 1階の部屋では、防湿シートと調湿シートの重ね使いを推奨

- 施工後は、定期的な換気と除湿を心がける

- 水をこぼしたらすぐに拭き取り、必要ならタイルを外して乾燥させる

- 発生したカビは、消毒用エタノールで擦らずに殺菌・除去する

- 塩素系カビ取り剤は、床材を変色させる可能性があるので注意が必要

- DIYが困難な広範囲のカビは、専門業者への相談を検討する

- 業者探しには、リフォーム比較サイトの活用が便利

【参考】

>>フローリングのえぐれ傷補修は100均で可能?簡単DIY術をご紹介

>>クッションフロアのえぐれ補修は簡単?DIYで直す方法や予防策とは

>>カーペットを切るハサミの選び方って?上手に切るコツやおすすめ商品

>>フローリングのニス剥がれ補修のコツって?DIYやプロ依頼まで解説

>>クッションフロアのへこみの直し方は簡単?自分で出来る補修と予防策

>>カーペットを干す場所がない時の対処法って?室内での乾かし方のコツ

>>フローリングにカビキラーはNGって本当?正しい落とし方と予防策

>>クッションフロアのゴム汚染の落とし方って?原因や対処法のポイント

>>賃貸のフロアタイルはデメリットばかり?失敗しない選び方を徹底解説

>>カーペットの拭き掃除にウタマロクリーナーは最適?活用術や注意点

>>知らないと損!正しいフロアタイルの捨て方と処分のコツを徹底解説

>>フロアタイルの隙間を埋める方法って?DIYから業者依頼までを解説

>>カーペットの黄色い粉の原因と対処法が知りたい!掃除や予防策も解説

>>賃貸でフローリングにゴム跡がついた…消し方と退去費用の注意点とは

>>クッションフロアのワックス剥がれはどうする?原因と補修法を解説

>>カーペットの買い替え時期はいつなのか?寿命と交換サインを徹底解説

>>クッションフロアのボコボコの直し方って?凹みや浮きを修復する方法

>>フローリングで思いっきりゴロゴロしたい!痛くない床座生活を解説

>>フロアタイルを剥がした後の気になる…ベタベタやカビ対処法と費用

>>カーペットのへこみ防止は100均で可能?おすすめ対策とグッズとは