エアコンを購入する際、14畳と18畳のどちらを選ぶべきかと、悩まれる方も多いのではないでしょうか。14畳と18畳はどちらも同じ機能を備えているのか、それとも性能に明確な違いがあるのか、事前に理解しておくことが大切です。

特に、暖房性能と冷房性能の違い、さらにはエアコンの定格能力値と最大能力値の差を知ることで、より適切な選択ができるようになります。

本記事では、エアコン14畳と18畳の違いを徹底的に比較し、それぞれの特徴や選び方のポイントをわかりやすく解説します。エアコンを使用する上で気になるのが、電気代はどちらがお得なのかという点です。畳数の異なるエアコンでは消費電力に差が生じるため、長期的なランニングコストを考慮することも重要です。

さらに、設置工事の費用は畳数によって変わるのか、大きいエアコンにはどのようなメリットデメリットがあるのかも、購入前に確認しておくと安心です。

また、最適なエアコンの選び方と注意点についても詳しくご紹介します。加えて、実際に多くの人が選んでいる人気のある畳数のエアコンを知ることで、より納得のいく選択ができるでしょう。

ジロー

ジローエアコン選びで迷われている方は、ぜひ最後までお読みください。

【記事のポイント】

1.エアコン14畳と18畳の、基本的な性能の違い

2.暖房性能と冷房性能の違い、および使用環境による影響

3.電気代や設置工事費用の違いと、コスト面での比較

4.最適なエアコンの選び方と、畳数選びの注意点

エアコン14畳と18畳どっちを選ぶべきか?徹底比較

- エアコン14畳と18畳はどっちも機能は一緒?

- 暖房性能と冷房性能の違い

- エアコンの定格能力値と最大能力値

- 電気代はどちらがお得なのか?

- 設置工事の費用は畳数によって変わる?

エアコン14畳と18畳はどっちも機能は一緒?

エアコンの14畳用と18畳用は、基本的な機能に大きな違いはありません。ただし、対応畳数が異なることで、性能や運転の仕組みに差が生じます。

一見すると、どちらも同じ冷暖房機能を備えていますが、エアコンの能力を詳しく見ていくと「最大能力値」「定格能力値」の違いがポイントになります。多くの家庭用エアコンは、14畳用を境に200V仕様となることが多く、電圧の違いによってパワーに影響を与える場合があります。

また、冷房と暖房でエアコンの性能が異なる点も注意が必要です。特に暖房は、14畳用と18畳用で最大暖房能力がほぼ同じというメーカーもあります。これは、エアコンの畳数表示が1964年当時の「木造無断熱平屋住宅」を基準に決められたもので、現在の高断熱住宅とは条件が異なるためです。

そのため、仮に18畳用を購入しても、暖房能力が14畳用と大差ないケースがあるのです。

一方で、冷房能力には違いが見られます。冷房の場合、部屋の広さや断熱性能によって求められるパワーが変わり、大きい畳数用のエアコンの方が適切に冷やせるケースもあります。特に日当たりが良いリビングや、吹き抜けのある空間では、冷房能力が高い方が快適に過ごしやすくなります。

このように、14畳用と18畳用のエアコンは基本的な機能こそ変わりませんが、暖房と冷房で性能の違いが出るため、選ぶ際は部屋の環境を考慮することが大切です。

暖房性能と冷房性能の違い

エアコンの暖房性能と冷房性能には、仕組みや運転特性にいくつかの違いがあります。特に、室外温度やエアコンの稼働環境によって、その差が顕著に表れることが特徴です。

まず、暖房性能について考えてみましょう。暖房は、室外機が外気から熱を集め、それを室内に送り込むことで部屋を暖めます。しかし、外気温が低くなると十分な熱を取り込むことが難しくなり、暖房効率が下がる傾向があります。

例えば、外気温が4℃以下になると「デフロスト(霜取り運転)」が作動し、一時的に暖房が止まることもあります。そのため、寒冷地では一般的なエアコンではなく、寒冷地仕様のエアコンが推奨されることが多いのです。

一方、冷房は室内の熱を室外に逃がすことで温度を下げる仕組みです。冷房時は外気温が高いほど負荷が大きくなりますが、ある程度の温度までは安定して動作します。ただし、直射日光が当たる部屋や気密性の低い部屋では、エアコンの能力以上に熱がこもり、効きが悪くなることがあります。

そのため、断熱性能や遮熱対策も重要なポイントになります。

また、冷房には「リミッター」がかけられており、必要以上に冷えすぎないように制御されています。これは、エアコンが急激に冷やしすぎると結露や不快感が発生しやすくなるためです。暖房の場合は最大能力値が高めに設定されていますが、冷房は安全性の観点から一定の範囲内に収められていることが多いのです。

このように、暖房と冷房は同じエアコンでも働き方が異なります。特に、冬の寒さが厳しい地域では暖房効率が低下しやすいため、エアコンだけでなく補助暖房の導入も検討するとよいでしょう。

一方で、冷房は部屋の環境や間取りによって適切な能力のエアコンを選ぶことで、快適性を向上させることが可能です。

エアコンの定格能力値と最大能力値

エアコンの性能を比較するときに、重要なのが「定格能力値」「最大能力値」です。これらの違いを理解することで、より適切なエアコン選びができるようになります。

定格能力値

まず、「定格能力値」とは、エアコンが標準的な条件下で安定して運転できる能力を指します。これはエアコンが通常運転時に発揮する出力であり、カタログに記載されている畳数の基準にもなっています。たとえば、14畳用のエアコンの暖房能力が5.0kWと記載されている場合、それが定格能力値となります。

最大能力値

一方、「最大能力値」は、エアコンが一時的に発揮できる最大の出力を示します。例えば、14畳用と18畳用のエアコンを比較すると、最大能力値がほぼ同じである場合があります。これは、エアコンが本来持っている出力の上限が共通しているためです。

つまり、畳数が大きいエアコンを選んだからといって、必ずしも暖房能力が大幅に向上するわけではありません。

低音時性能の確認

また、最大能力値は特定の環境下でのみ発揮されるものであり、実際の運転ではそこまでのパワーを必要としないことが多いです。例えば、冬場の暖房時に外気温7℃という条件で最大能力値を算出しているため、より寒い地域ではカタログ値どおりの性能を発揮できない可能性もあります。

そのため、寒冷地に住んでいる場合は、最大能力値だけでなく低温時の性能も確認することが大切です。

このように、エアコンの定格能力値は「通常時の性能」、最大能力値は「短時間で発揮できる限界の性能」と考えるとよいでしょう。

エアコン選びの際には、最大能力値だけでなく、定格能力値や実際の使用環境も考慮することが重要です。

電気代はどちらがお得なのか?

エアコンの14畳用と18畳用では、電気代に違いが生じます。一般的には、エアコンのサイズが大きくなるほど消費電力も増えるため、18畳用の方が電気代は高くなる傾向があります。

ただし、使用環境や運転方法によっては、必ずしも14畳用の方が経済的とは言い切れません。

まず、エアコンの電気代は「消費電力量」によって決まります。例えば、あるメーカーの14畳用エアコンの年間消費電力量が約1,100kWh、18畳用が約2,100kWhとすると、単純計算では18畳用の方が年間電気代が高くなります。しかし、ここで考慮すべきなのは「運転負荷」です。

14畳用のエアコンを18畳の部屋で使用すると、能力が足りないためにフルパワー運転が続き、結果的に消費電力が増えてしまうことがあります。一方で、18畳用を18畳の部屋で使えば、適正な出力で安定した運転ができるため、効率よく動作する可能性があります。

このため、広い部屋で14畳用を無理に使うよりも、18畳用を適正に使用した方が、長期的に見れば電気代が安くなる場合もあります。

また、エアコンの「APF(通年エネルギー消費効率)」にも、注目しましょう。APFはエアコンの省エネ性能を示す指標で、数値が高いほど効率的な運転が可能です。同じメーカーの製品であれば、14畳用よりも18畳用の方がAPFが高く、電気代を抑えやすいケースがあります。

このように、単純に「14畳用の方が電気代が安い」とは言えず、部屋の広さや断熱性能、使用状況によって最適な選択が変わります。

もし部屋が18畳以上あり、断熱性能が低い場合は、18畳用を選ぶ方が無駄な消費電力を抑えられる可能性が高いでしょう。

設置工事の費用は畳数によって変わる?

エアコンの設置工事費用は、基本的に畳数(エアコンのサイズ)によって変わることがあります。ただし、費用に影響を与える要因は畳数だけではなく、設置場所の条件や配管の有無なども関係します。

まず、一般的なエアコンの設置工事には「標準工事費」というものが設定されています。この標準工事費には、室内機・室外機の設置、配管の接続、試運転などが含まれます。しかし、14畳用と18畳用のエアコンでは、本体サイズや必要な配管の長さが異なるため、18畳用の方が工事費が高くなることが多いです。

例えば、14畳用のエアコンが100V対応なのに対し、18畳用は200V対応であることが多く、電圧変更のための電気工事が必要になるケースがあります。もし、コンセントが100V仕様のままだと、200Vへの切り替え工事が追加され、数千円〜10,000円程度の費用が発生することがあります。

また、室外機の設置場所によっても費用が変動します。一般的に、地面やベランダに設置する場合は追加料金がかかりませんが、屋根の上や壁面に取り付ける場合は専用の金具や作業が必要になり、追加費用が発生します。

18畳用のエアコンは室外機のサイズも大きくなるため、設置スペースに制限があると、別途架台の設置が必要になることもあります。

さらに、「配管の延長・古いエアコンの撤去・処分も費用」に影響します。特に、エアコンの畳数が大きくなると、冷媒ガスの量が増えるため、追加の配管が必要になるケースもあります。この場合、配管の延長費用として1mあたり数千円の追加料金がかかることもあります。

このように、エアコンの設置工事費用は畳数によって変わることがあり、大型のエアコンほど追加工事が発生しやすくなります。

購入前に工事費用の詳細を確認し、必要な追加費用を見積もっておくことが重要です。

エアコン14畳と18畳どっちが最適?選び方と注意点

- 買ってはいけない畳数があるって本当?

- 大きいエアコンのメリットデメリット

- 最適なエアコンの選び方と注意点

- 人気のある畳数のエアコンって?

- エアコン14畳と18畳に関するよくある質問

買ってはいけない畳数があるって本当?

エアコン選びでは、「買ってはいけない畳数がある」と言われることがあります。これは、エアコンの能力と実際の使用環境が合わない場合、冷暖房効率が悪くなり、結果的にコストが無駄になるからです。

1.オーバースペックのエアコン

まず、最も避けるべきなのは「オーバースペック」のエアコンを、選ぶことです。例えば、10畳程度の部屋に18畳用のエアコンを設置すると、エアコンが必要以上に強いパワーで運転し、頻繁にオン・オフを繰り返す「サイクル運転」になりがちです。

この状態になると、消費電力が無駄に増え、室温の安定性も悪くなります。また、大型エアコンの方が本体価格も高いため、イニシャルコストが無駄になる可能性もあります。

2.パワー不足のエアコン

一方で、「パワー不足のエアコン」を選ぶのも問題です。例えば、18畳の部屋に14畳用のエアコンを設置すると、エアコンがフルパワーで稼働し続けることになり、結果的に消費電力が増加します。

本来、大きめのエアコンなら短時間で冷暖房を終えて省エネ運転に移行できますが、能力不足の場合は常に高負荷運転が続くため、長期的に見ると電気代が高くなってしまいます。

3.畳数表示に注意する

また、畳数表示がそのまま部屋の広さに対応しているわけではない点にも注意が必要です。エアコンの畳数表示は1964年の「木造無断熱平屋住宅」を基準に決められたものであり、現在の高気密・高断熱住宅では、表示されている畳数よりも小さいエアコンで十分なケースが多くあります。

そのため、単純に「部屋の広さ=エアコンの対応畳数」と考えず、住宅の性能や間取りを考慮することが重要です。

このように、エアコンの畳数選びを間違えると、快適性だけでなくコスト面でも損をする可能性があります。

適正なサイズを選ぶためには、住宅の断熱性能、間取り、設置場所などを総合的に考慮し、最適なモデルを選ぶことが大切です。

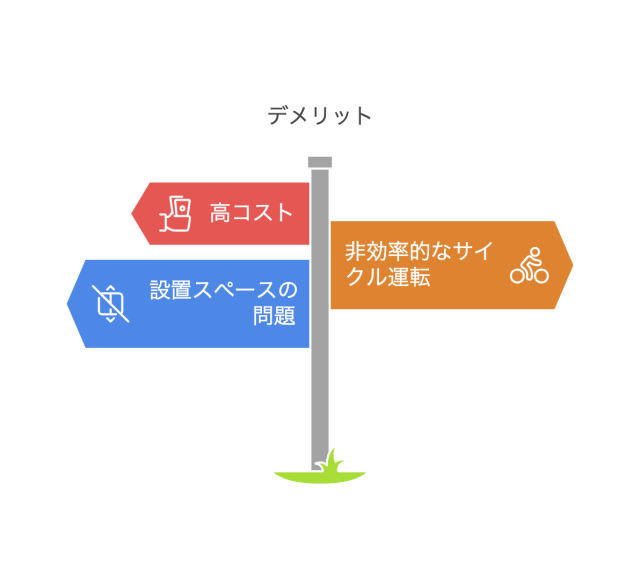

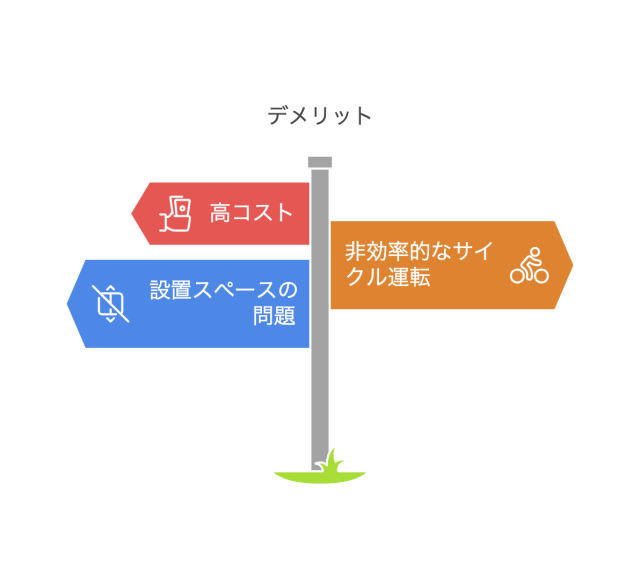

大きいエアコンのメリットデメリット

エアコンを選ぶ際、「念のために大きめの機種を選んだほうがいいのでは?」と考える人は少なくありません。しかし、大きいエアコンにはメリットもあればデメリットもあるため、慎重に判断することが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 短時間で部屋が快適な温度になる | 購入費用と電気代が高くなる |

| 余裕のある運転が可能 | 「サイクル運転」によりかえって非効率になることも |

| 将来的に間取り変更しても対応しやすい | 設置スペースの問題が生じる |

メリット

1.短時間で部屋が快適な温度になる

大きいエアコンは能力が高いため、設定温度までの到達時間が短くなります。特に、夏の暑い日や冬の寒い日には、すぐに快適な室温にしたいと考える人が多いため、大型エアコンの即効性は魅力の一つです。

2.余裕のある運転が可能

定格能力に余裕があるため、低負荷運転がしやすくなります。適正なサイズのエアコンに比べ、安定した運転ができることも多く、静音性や快適性が向上する場合があります。

3.将来的に間取り変更しても対応しやすい

例えば、リフォームや模様替えで部屋を広くした場合でも、大きめのエアコンであれば対応しやすいです。特に、リビングと隣の部屋をつなげて使う可能性がある場合には、大きいエアコンを選ぶメリットが生まれます。

デメリット

1.購入費用と電気代が高くなる

大きいエアコンほど本体価格が高くなる傾向があります。また、エアコンの消費電力はサイズに比例するため、無駄に大きなエアコンを選ぶと、必要以上に電気代がかかることになります。

2.「サイクル運転」によりかえって非効率になることも

必要以上に大きなエアコンを使うと、短時間で室温が設定温度に達してしまい、頻繁にオン・オフを繰り返す「サイクル運転」になることがあります。この状態になると、エネルギー効率が悪くなり、消費電力が増えてしまう可能性があります。

3.設置スペースの問題が生じる

大型エアコンは室外機も大きくなるため、設置スペースに制限がある場合は設置工事が難しくなることがあります。また、重量が増すことで壁掛け設置が困難になることもあるため、事前に設置環境を確認する必要があります。

このように、大きいエアコンには一長一短があります。確かに冷暖房能力に余裕を持たせるメリットはありますが、オーバースペックになってしまうと、かえって電気代や設置費用が増えてしまうこともあります。

適正なサイズのエアコンを選ぶことが、長期的に見て最もコストパフォーマンスが高い選択と言えるでしょう。

最適なエアコンの選び方と注意点

エアコンを選ぶ際は、単に畳数表示を基準にするのではなく、部屋の環境や使用条件を考慮することが大切です。適切なエアコンを選ばないと、冷暖房の効率が悪くなり、電気代が無駄にかかる可能性があります。

ここでは、最適なエアコンの選び方と注意点を解説します。

エアコン選びのポイント

1.部屋の広さだけでなく、断熱性能も考慮する

エアコンの畳数表示は、1964年に制定された「木造無断熱平屋住宅」を基準にしています。現在の住宅は気密性や断熱性が向上しているため、同じ広さの部屋でも必要なエアコンの能力は異なります。高気密・高断熱住宅なら、表示されている畳数よりも小さいエアコンでも十分な場合があります。

2.使用目的に応じた畳数を選ぶ

リビングや寝室など、エアコンを使用する部屋の用途によって、適切なサイズが変わります。例えば、LDKのように家族が集まる場所では、多少余裕のあるエアコンが適しています。一方で、個室や寝室なら、必要以上に大きなエアコンを選ばない方が経済的です。

3.エアコンの電圧を確認する

14畳用のエアコンは100Vと200Vの両方のタイプがありますが、18畳用は基本的に200Vが主流です。自宅のコンセントが100Vの場合、200Vへの切り替え工事が必要になることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。

4.APF(通年エネルギー消費効率)をチェックする

APFとは、エアコンが1年間を通してどれだけ効率よく運転できるかを示す指標です。数値が高いほど省エネ性能が良く、電気代の節約につながります。同じ畳数のエアコンでも、APFが高いモデルを選ぶことで、長期的なコストを抑えられます。

5.設置スペースと室外機のサイズも考慮する

大きなエアコンを選ぶと、室外機のサイズも大きくなります。特に、ベランダや外壁に十分なスペースがない場合、設置が難しくなることもあります。また、屋根置きや壁掛けの設置になると、追加の工事費がかかることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。

エアコン選びの注意点

1.必要以上に大きなエアコンを選ばない

「大きい方が安心」と考えて、オーバースペックなエアコンを選ぶと、短時間で設定温度に達してしまい、オン・オフを繰り返す「サイクル運転」になりやすくなります。この状態は消費電力が増え、電気代が高くなる原因になります。

2.小さすぎるエアコンを選ばない

一方で、部屋の広さに対して小さすぎるエアコンを選ぶと、フルパワーで稼働し続けることになり、かえって電気代が高くなることがあります。特に、日当たりの良い部屋や吹き抜けのある空間では、冷暖房の効率が下がりやすいため注意が必要です。

3.冷暖房の性能を両方チェックする

エアコンの暖房能力と冷房能力は異なります。特に暖房は、外気温が低くなると効率が落ちるため、寒冷地に住んでいる場合は「寒冷地仕様」のエアコンを選ぶと良いでしょう。

このように、エアコンは単純に畳数だけで選ぶのではなく、住まいの環境や使用条件に合わせて選ぶことが大切です。

適切なサイズと性能のエアコンを選ぶことで、快適な室内環境を維持しながら、電気代の節約にもつながります。

人気のある畳数のエアコンって?

エアコンを購入する際、多くの人が選んでいる畳数のモデルを知ることで、無駄のない買い物ができます。一般的に、エアコンの人気畳数は「6畳用・10畳用・14畳用(200V)」の3種類が、多く選ばれています。

それぞれの理由を、詳しく解説します。

1.6畳用エアコンが人気の理由

6畳用エアコンは、個室や小部屋向けに最もよく売れているサイズです。特に、以下のような環境で選ばれることが多いです。

- ワンルームや1K、1LDKの個室用

- 子供部屋や寝室用

- 価格が手頃で購入しやすい

- APF(通年エネルギー消費効率)が高く、省エネ性能が優れている

6畳用エアコンは比較的コンパクトで、設置しやすいことも人気の理由です。また、最新の住宅は気密・断熱性能が向上しているため、多少広い部屋でも6畳用エアコンで対応できることがあります。

2.10畳用エアコンが人気の理由

10畳用のエアコンは、リビングやダイニングなど中規模の空間で広く利用されています。特に、以下のようなケースで選ばれることが多いです。

- 8〜10畳程度のリビングやダイニング

- 夫婦やファミリー向けの寝室

- 100V仕様が主流で、電気工事不要で取り付け可能

また、14畳以上のエアコンになると200V仕様が増えるため、追加工事の手間を省くために10畳用を選ぶ人も少なくありません。

3.14畳用(200V)が人気の理由

14畳用のエアコンは、リビングや広めの部屋に適しており、特に200V仕様のモデルが人気です。その理由は以下の通りです。

- 6畳、10畳、14畳(200V)の3パターンが主流で、メーカーごとの性能差が少ない

- 14畳用(200V)と18畳用の暖房性能がほぼ同じなため、コスパが良い

- 26畳用のような大型エアコンに比べ、購入価格やランニングコストが抑えられる

特に、18畳以上のリビングでも「14畳用(200V)で十分」と考える人が多く、省エネを重視する家庭で人気があります。

4.その他の畳数のエアコンは?

もちろん、18畳用や20畳用のエアコンもありますが、前述の通り、14畳用(200V)と暖房能力がほぼ変わらないため、割高になりがちです。

このように、多くの家庭で選ばれるエアコンの畳数は、「6畳・10畳・14畳(200V)」の3種類に集中しています。

これらのサイズを基準に、部屋の広さや使用用途に合わせて最適なエアコンを選ぶことが、コストパフォーマンスの良い買い方と言えるでしょう。

エアコン14畳と18畳に関するよくある質問

エアコンを選ぶ際に、「14畳用と18畳用のどちらを選ぶべきか?」と悩む人は多いです。ここでは、エアコン選びに関して特に多く寄せられる質問と、その回答をまとめました。

- 14畳用と18畳用の暖房能力に違いはあるの?

-

実は、14畳用(200V)と18畳用のエアコンは、暖房の最大能力値にほとんど違いがありません。エアコンの暖房能力は、6畳・10畳・14畳(200V)の3パターンで分けられており、14畳以上のモデルでは大きな差がないのが特徴です。

そのため、暖房の効率を考えると、14畳用(200V)の方がコストパフォーマンスが良いことが多いです。

- 18畳の部屋に14畳用のエアコンを使うのは問題ない?

-

部屋の断熱性能や日当たり、天井の高さによります。高気密・高断熱の住宅であれば、14畳用のエアコンでも十分な暖房・冷房効果が得られることがあります。ただし、断熱性が低い部屋や窓が大きい場合は、冷暖房の効率が下がるため、18畳用のエアコンを選んだ方が快適に過ごせるでしょう。

- 電気代はどちらの方が安い?

-

一般的には、14畳用エアコンの方が電気代を抑えやすいです。エアコンの消費電力は、対応畳数が大きくなるほど増える傾向にあります。18畳用のエアコンは14畳用よりも消費電力量が高く、年間の電気代が1.5倍以上になるケースもあります。

ただし、部屋が広すぎて14畳用エアコンが常にフル稼働する場合は、かえって電気代が高くなる可能性もあります。

- 14畳用エアコンを2台設置するのと、18畳用を1台設置するのはどちらが良い?

-

14畳用エアコンを2台設置するのと、18畳用を1台設置するのはどちらが良い?

部屋の間取りによりますが、18畳程度の広さであれば1台のエアコンで対応できることがほとんどです。2台設置すると初期費用が高くなるうえ、それぞれのエアコンを同時に運転すると電気代も増えます。

ただし、間取りの関係で1台のエアコンでは冷暖房が行き届かない場合は、2台のエアコンを使った方が快適になることもあります。

- 14畳用と18畳用では設置工事の費用に違いはある?

-

基本的な設置工事費はどちらも大きく変わりません。ただし、18畳用のエアコンは200V専用のモデルが多いため、100Vコンセントしかない場合は200Vへの切り替え工事が必要になります。その分、追加費用がかかることがあるので注意が必要です。

- 18畳の部屋なら、絶対に18畳用のエアコンを選ぶべき?

-

18畳の部屋なら、絶対に18畳用のエアコンを選ぶべき?

18畳の部屋だからといって必ずしも18畳用のエアコンが必要とは限りません。前述のように、断熱性の高い家であれば14畳用(200V)でも問題なく使えることがあります。

また、エアコンの効率を上げるために、扇風機やサーキュレーターを併用することで、冷暖房のムラをなくし、14畳用でも快適に過ごせるケースもあります。

このように、14畳用と18畳用のエアコンにはそれぞれ特徴があり、最適な選択肢は部屋の環境や使用状況によって異なります。

エアコンの性能だけでなく、住宅の断熱性や間取り、ランニングコストを考慮して選ぶことが、後悔しないエアコン選びのポイントです。

エアコン14畳と18畳はどっちが最適?ポイント総括

記事のポイントを、まとめます。

- 14畳用と18畳用の、基本的な機能に大きな違いはない

- エアコンの能力は、「定格能力値」と「最大能力値」で決まる

- 14畳用と18畳用の暖房能力は、ほぼ同じ場合がある

- 冷房性能は18畳用の方が、高いことが多い

- 電気代は基本的に、14畳用の方が安くなる傾向がある

- ただし、部屋が広い場合は18畳用の方が効率的に冷暖房できる

- 高気密・高断熱住宅では14畳用でも、十分なケースが多い

- 18畳用は200V対応が主流で、電圧変更の工事が必要になることがある

- 14畳用エアコンを広い部屋で使うとフル稼働になり、電気代が上がることもある

- エアコンの設置工事費は、畳数が大きくなると高くなることがある

- オーバースペックなエアコンを選ぶと、サイクル運転が増え電気効率が悪くなる

- 断熱性能が低い部屋では14畳用では、能力不足になる可能性がある

- APF(通年エネルギー消費効率)が高い機種を選ぶと、電気代を抑えられる

- リビングなどの広い空間では、18畳用が快適性を高めやすい

- 適切な畳数のエアコンを選ぶことで、長期的なコストを削減できる

【参考】

>>エアコンは1ヶ月つけっぱなしで壊れる?長時間運転の影響と最適手段

>>エアコン内部クリーンが終わらない原因って?対応策と機能の仕組み

>>エアコンのうるさいゴーゴー音の原因って?異音の種類や対処法とは

>>エアコン200vを100vに変換する費用って?工事内容や手順解説

>>エアコン3台のアンペア容量はどのくらい?計算方法や適切な電力契約

>>エアコン排水レールは100均で入手可能?選び方や注意点と取付方法

>>エアコンのキュルキュル音を放置したら…原因や正しい対処法とは

>>エアコンをつけると湿度上がる理由?原因や仕組みと効果的な防止策

>>ベランダのエアコン室外機がうるさい原因?静音対策と設置ポイント

>>エアコンのスリーブ位置の決め方って?設置で失敗しないコツとは

>>エアコンハンガーは危ないって本当?安全な選び方と使い方のコツとは

>>エアコンのネット購入はデメリットなの?賢い選び方やポイントを解説

>>エアコンのドレンホースを根元から交換する方法!具体的手順や注意点

>>エアコンドライの風向きに正解はある?使い方の基本知識とポイント

>>ビーバーエアコンの評判って?安さの理由と口コミや選ばれるポイント

>>エアコンのパテが取れた…どうする?DIY補修法と放置リスクを解説

>>エアコンのブレーカーを落とすのは正解?節電や故障リスクを徹底解説

>>エアコンのルーバーが折れた!賃貸では修理費用と責任は誰が負う?